Buchrezension: Queer Cinema

Buch

„Alle fühlten sich den Anfängen einer Neuen Queeren Geschichtsschreibung verpflichtet, die in der Lage sein würde, das Jahrzehnt zu transformieren, vorausgesetzt, die Tür bliebe lange genug geöffnet.“ Mit diesen Worten endet der 1992 publizierte Artikel „New Queer Cinema“, in dem die Filmkritikerin B. Ruby Rich den Begriff für die große Erneuerungsbewegung des queeren Kinos in Nordamerika prägte. Bis heute sind die popkulturellen und akademischen Diskussionen zum Queer Cinema von ihrem Text beeinflusst. Die beiden Filmwissenschaftler_innen Dagmar Brunow und Simon Dickel haben nun den ersten deutschsprachigen Sammelband zum queeren Kino herausgegeben. „Queer Cinema“ enthält die erste deutsche Übersetzung von Richs wegweisendem Text und folgt den Entwicklungslinien queerer Filmwissenschaft von den 1990er-Jahren bis in die Gegenwart. Beiträge von Filmemacher_innen wie Cheryl Dunye, Jim Hubbard und Barbara Hammer sowie Interviews mit Monika Treut und Angelina Maccarone stehen neben Grundlagentexten und theoretischen Zugängen, die an aktuelle Debatten um queere Zeitlichkeiten, die Bedeutung des Archivs, Medialität oder die Repräsentationspolitiken von Transgender anschließen. Maja Figge hat das Buch für uns gelesen – und sich dabei durch viele offene Türen treiben lassen.

Die Jungfrauenmaschine – Foto: Edition Salzgeber

Ein wucherndes Archiv

von Maja Figge

Das von Dagmar Brunow und Simon Dickel herausgegebene Buch ist die erste deutschsprachige Anthologie zum Queer Cinema. Es erscheint 26 Jahre nach der Veröffentlichung von B. Ruby Richs wegweisendem Artikel „New Queer Cinema“ (1992) in der New Yorker Wochenzeitung The Village Voice. Mit der ersten deutschen Übersetzung von Richs Text – genauer gesagt: mit der Übersetzung der vollständigen Fassung, dem sogenannten „Director’s Cut“, die Rich erstmals 2013 veröffentlicht hat – wird der Band eröffnet. Rich begründete mit ihrem Beitrag eine neue Perspektive auf queeres Filmschaffen: Das New Queer Cinema (NQC) zeichne sich durch inhaltliche wie formale Innovation aus und trage so zu einer Überschreitung von Genregrenzen und Repräsentationsmustern aus. Ihr Text bildet im vorliegenden Band den Auftakt für eine diverse und aktuelle Auseinandersetzung mit der Frage, was Queer Cinema ist, und seinen aktuellen Themenstellungen: Fragen des Archivs und queerer Zeitlichkeiten nehmen einen wichtigen Stellenwert ein, ebenso wie die Auseinandersetzung mit Repräsentations- und Affektpolitiken und Transgender. Nicht wenige Beiträge reflektieren zudem den digitalen Medienwandel und damit Fragen eines queeren Post-Cinema.[1]

Neben den Originalbeiträgen von Vertreter_innen deutschsprachiger queerer Filmforschung und Richs Essay versammelt der Band die Übersetzung eines Beitrags zum deutschsprachigen Queer Cinema von Alice Kuzniar aus dem Jahr 2000 und fünf Texte von Vertreter_innen des Queer Cinema: Interviews mit Angelina Maccarone und Monika Treut („Beyond Boundaries I/II“), persönliche Reflexionen von Jim Hubbard und Cheryl Dunye und ein Wiederabdruck eines kurzen, programmatischen Textes von Barbara Hammer. Damit spannt das Buch einen großen zeitlichen wie geografischen Bogen von den 1980er Jahren in die Gegenwart und von Europa über den Atlantik. Zugleich tritt der Band an, ausgehend von Richs Text die filmwissenschaftlichen Entwicklungslinien der letzten 25 Jahre zu verfolgen. Dies geschieht vor allem in dem Beitrag von Skadi Loist „Queer Cinema Studies: Ein Überblick“, der in Themen, Debatten und Forschungsansätze einführt. Ausgangspunkt dieser Rückschau ist die Genese der Aneignung des queeren Filmschaffens im Kontext von ACT UP und Aids-Videoaktivismus, der auch in Jim Hubbards Beitrag im Zentrum steht.

The Living End – Foto: Alive

Die Herausgeber_innen haben auf eine Unterteilung in Kapitel verzichtet. Was zunächst lose anmutet, schält sich im Verlauf der Lektüre als eine (Ver-)Sammlung von Texten heraus, die alle in ein Feld gehören, das man als weitgespanntes „Archiv der Queer Cinema“ bezeichnen kann, und immer wieder neue Querverbindungen eingehen. Bereits Jim Hubbards Beitrag verdeutlicht, dass die im Titel angesprochene „Entstehung eines ‚Archivs‘“ sich nicht nur auf das konkrete (von ihm betreute) Archiv des Aids-Videoaktivismus bezieht, sondern auch auf seinen eigenen Bericht, der hier abgedruckt in das queere (Kino-)Archiv eingespeist wird, als das sich die gesamte Anthologie präsentiert. So werden im Folgenden die einzelnen Beiträge nicht in der Reihe ihres Abdrucks sondern in Sinnzusammenhängen diskutiert.

Der wichtigste und größte ist der bereits angesprochene des queeren Archivs, queerer Zeitlichkeiten und queerer Filmgeschichtsschreibung: Gerade die Beiträge und Interviews der Filmemacher_innen sind beeindruckende Quellen zur Geschichte queeren Filmschaffens und -wissens zwischen Kunst, Aktivismus und Industrie (und damit jenseits der Akademie).

Die Frage der Geschichtsschreibung ist schon bei Rich angelegt, wenn sie die im NQC übliche kritische Auseinandersetzung mit Geschichte betont: „Auf Zelluloid oder Magnetband, ebenso wie im Leben und in der Kultur jenseits der Leinwand handelt die queere Gegenwart die Vergangenheit neu aus und weiß dabei genau, dass es um nichts Geringeres geht als um die queere Zukunft“ (S. 32). Klar wird in diesem Zitat auch, dass es bei der Rekonstruktion der Vergangenheit in der Gegenwart immer auch um die Frage der Zukunft geht, die erst durch die Neuerungen der Technologie möglich wird (ebd.).

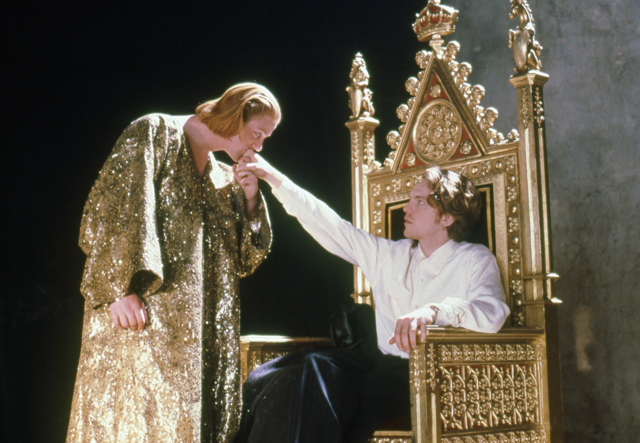

Edward II – Foto: Edition Salzgeber

Das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft adressiert auch der Beitrag von Chris Tedjasukmana, „Das Webvideo als Flaschenpost – Sylvia Rivera und queere Filmgeschichte“. Dieser fasst nicht nur die Zirkulation von aktivistischem Found Footage auf YouTube und Vimeo als Teil queerer Filmgeschichte, sondern formuliert mit der Analyse eines 4-minütigen Dokuments einer Rede der Transaktivistin Sylvia Rivera bei der New Yorker Christopher Street Liberation Parade 1973, das auch heute nichts von seiner affektiven Kraft eingebüßt hat, eine Methode queerer Filmgeschichtsschreibung: In der kurzen Aufnahme artikuliere sich ein „queer desire for history“[2], dass sich „in der „postmedialen Gegenwart“ (60) aktualisiert. Was hier als queere Filmgeschichte bezeichnet und von Tedjasukmana als „Archiv der Gefühle und Gesten“ und als „Gegenstand und Weise, die Welt wahrzunehmen“ charakterisiert wird (ebd.), könnte auch einfach Queer Cinema heißen. Allerdings geht es ihm gerade um die Befragung dessen, was Queer Cinema im Kontext von Streaming-Plattformen und Social Media sein kann. Der zentrale Begriff ist der einer „queeren Retroaktivität“, verstanden als „nachträgliche Bezugnahme auf ein Dokument der Vergangenheit im Kontext gegenwärtiger Auseinandersetzung“ (65). Wenn er betont, dass dieser von beiden Seiten ausgehe, vom Interesse der Gegenwart und dem uneingelösten Versprechen der Vergangenheit, ist er nah an der Benjaminschen Jetztzeit: der Zeit, die es ermöglicht, im „Tigersprung“ diejenigen Momente aus der Vergangenheit herauszulösen, die eine Offenheit, eine Möglichkeit bieten, dass die Dinge nicht nur anders gewesen sein könnten, sondern auch werden können.[3] Was genau spezifisch queer daran ist, bleibt offen.

The Watermelon Woman – Foto: Edition Salzgeber

Auch Henriette Gunkel richtet den Blick in ihrem Beitrag „Rückwärts in Richtung queerer Zukunft“ auf das Futur Perfekt, allerdings weniger im Kontext einer allgemeinen Filmgeschichtsschreibung als in der Analyse der zeitlichen Strategien zweier bestimmter Filme: „Stories of our Lives“ (Jim Chuchu, 2014) und „The Watermelon Woman“ (Cheryl Dunye, 1996). Ausgehend von José Esteban Munoz’ Beschreibung von Queerness als das Gefühl einer „warm illumination of a horizon imbued with potentiality“[4], interessieren Gunkel die filmischen temporalen Interventionen in straight time und Chrononormativität.[5] Bei Gunkel wird die Leinwand bzw. der Film selbst zum Horizont, zum Möglichkeitsraum, an dem die Praktiken der Fiktion und des Spekulativen untersucht werden können. Der entscheidende Beitrag ihres Aufsatzes ist das Zusammendenken von queerer Zeit und Afro-Futurismus. Ihre Analyse verfolgt präzise die ästhetischen Operationen, mit denen sich beide Filme „radikal der Zukunft“ öffnen und ein „alternatives Verständnis von queerer Potentialität“ (77) entwerfen.

In ihrem eigenen Beitrag „Im Dunkeln sehen. Ein persönlicher und politischer Ausflug zu einigen Stationen des Queer Black Cinema“ schildert Cheryl Dunye anhand ihrer Arbeit an „The Watermelon Woman“ (1996) ihre Leidenschaft für Archive – die Recherche in diesen ebenso wie deren Erfindung – bei ihrer Suche nach einem Queer Black Cinema, das sowohl inhaltlich als auch in der Form experimentiert.

Prinz in Hölleland – Foto: Edition Salzgeber

Dass das queere Archiv aktiv hergestellt werden muss, beschreibt auch Jim Hubbard: In seiner beeindruckenden Rekonstruktion des Aids-Videoaktivismus im Kontext von ACT UP vermittelt er einen Eindruck von der politischen und affektiven Dringlichkeit, die zur Entstehung der Videos führte. Im Unterschied zur retroaktiven Flaschenpost, ging es damals um „Eilmeldungen“ (86) und das „Ringen um eine angemessene Reaktion auf die Epidemie“ (87). Hubbard analysiert die medialen und politischen Bedingungen, die die Voraussetzungen der Entstehung dieses Archiv waren. Der Aktivismus ging den Aufnahmen voraus und wurde durch die Filme erst ermöglicht, aus einer bestimmten Haltung zur Aids-Krise heraus. Im zweiten Teil beschreibt er die Überführung dieses „Archivs von Ideen“ in ein materielles Archiv, dass 1995 schließlich der New York Public Library übergeben wurde, mit der Hoffnung, dass der Aids-Aktivismus in die „offizielle Geschichtsschreibung“ eingeht. Gleichwohl betont er die Notwendigkeit der Arbeit mit dem Archiv, die es heute – wiederum retroaktiv – ermöglicht, an die (repräsentationspolitischen) Kämpfe der AIDS-Epidemie anzuschließen (104).

Bei Alice Kuzniars Aufsatz: „Schwule Melancholie: Michael Stocks ‚Prinz in Hölleland‘“ handelt es sich um die deutsche Übersetzung eines Kapitels ihrer Monografie „The Queer German Cinema“ aus dem Jahr 2000. Der Beitrag dieses Textes liegt vor allem darin, an einen wenig beachteten oder in Vergessenheit geratenen Film zu erinnern – und diesen dem Archiv des queeren Kinos hinzuzufügen: Michael Stock experimenteller Spielfilm „Prinz in Hölleland“ (1992), der 2010 von der Edition Salzgeber als DVD herausgegeben wurde. Das Kreuzberger Märchen aus der Nachwendezeit erzählt von einer schwulen Liebe, die an Heroin zerbricht und schließlich tödlich endet – gleichwohl ohne HIV und AIDS zu thematisieren, wie Kuzniar in ihrem close reading des Films festhält, auch wenn es die ganze Zeit „um Nadeln und ungeschützten Sex“ geht: „Es scheint, als sei der Schatten, den AIDS über die Gesellschaft wirft, derart omnipräsent und dunkel, dass die Krankheit nicht namentlich heraufbeschworen werden dürfe – jedenfalls nicht von einer Gemeinschaft, die von AIDS zerstört wurde und sich dem Kampf dagegen sehr bewusst ist.“ (248) Ihre Lektüre lässt leider Mitleid mit den Protagonisten des Films aufkommen und hegt damit den Film humanistisch ein; gleichwohl ist sie auch eine willkommene Einladung sich mit diesem ‚Archiv der Gefühle und Gesten’, das u.a. im legendären Café Anal spielt, auseinanderzusetzen.

Bandits – Foto: Buena Vista International

Weniger als Archiv denn ein als Ort der Erfahrung queerer Zeitlichkeit möchte Natascha Frankenberg das Kino in ihrem Beitrag „Wann und wo wird queerer Film gewesen sein? Keine Coming-of-Age-Geschichte“ verstanden wissen. Das Kino bzw. vielmehr die Kinoerfahrung berge – so die zentrale These – das Versprechen auf Möglichkeiten jenseits normativer Zeitordnungen. Bevor sie auf ihre persönliche Beobachtung, das Sehen des Films „Bandits“ (Katja von Garnier, 1997), eingeht, erörtert sie die Frage, was ‚queer‘ in Bezug auf zeitliche Ordnungen bedeuten könnte und wie dies auch medial bestimmt wird (198). Hierfür zieht sie einschlägige Texte zu queer temporalities heran, die alle nicht zufällig ihre Argumentation entlang von Filmen führen. Wichtig ist hier den Begriff ‚queer‘ ebenso wie ‚Queer Cinema‘ gerade nicht zu definieren, sondern seine Flüchtigkeit über Begehren zu kennzeichnen (201). Fokussiert man Fragen queerer Zeitlichkeit, so Frankenbergs Argument, öffnet sich der Blick für die queerenden (und damit utopischen) Momente des bzw. im Kino(s), die nicht teleologisch auf eine Zukunft ausgerichtet sind, sondern die Filmerfahrung selbst als queer erlebbar/beschreibbar machen.

Kommt Mausi raus – Foto: Edition Salzgeber

Ein impliziter Schwerpunkt des Buchs sind die Beiträge zum lesbischen Film, bzw. seinen Filmemacher_innen: Die sehr lesenswerten Beiträge von Dunye und Hammer sowie die Interviews mit Maccarone und Treut rücken jeweils deren Filmschaffen ins Zentrum und damit Fragen von Experimentalfilm (insb. Hammer) vs. Erzählkino (Maccarone), von Repräsentationspolitiken und Produktionsbedingungen angesichts von Rassismus, Sexismus und Homophobie. Elahe Haschemi Yekani wendet sich in ihrem Aufsatz „Older Wiser Lesbians? Lesbische Repräsentationen im Spannungsfeld von New Wave Queer Cinema und Homonormativität“ ebenfalls lesbischen Repräsentationsstrategien zu und betrachtet diese im Spannungsfeld von zunehmender Normalisierung und anhaltender Marginalisierung (auch im NQC). Mit Bezug auf Amy Villarejos Problematisierung lesbischer Repräsentation bzw. ihrer Beschreibung von ‚lesbisch‘ als Katechrese, als Bildbruch,[6] konstatiert Haschemi Yekani, dass es nicht um eine „Reduktion von Repräsentation auf identitätspolitische Vertretung gehen“ könne, „sondern um das Politisieren von Sichtbarmachung und das ästhetische Herausfordern visueller Erzählkonventionen, die oft weiß und männlich kodiert“ blieben (113). Hierfür betrachtet sie insbesondere das Ende der lesbischen Geschichten, um zu zeigen, dass ein Happy End für lesbische Figuren auch subversiv sein kann. Allerdings bleibt sie dabei nicht stehen, sondern fragt, was der Begriff ‚lesbisch‘ angesichts queerer Radikalität, dem Begehren nach Häuslichkeit und Happy End überhaupt noch bezeichnet. Ihre Antwort findet Haschemi Yekani in „Carol“ (Todd Haynes, 2015): denn dieses „lesbische Kino der Blicke“ (120) setzt statt auf Repräsentation auf die Ästhetisierung lesbischen Begehrens – und genau darin liegt der Bildbruch.

The Danish Girl – Foto: Universal Pictures

Im beginnenden 21. Jahrhundert ist Trans das neue Queer geworden, wie Rich vor einigen Jahren festgestellt hat.[7] Vor diesem Hintergrund sind auch die beiden Beiträge zu lesen, die sich Trans-Sichtbarkeiten in Filmen und Serien widmen: Während Florian Krauß dies in seinem Beitrag „Ist Trans das neue Queer? Transgender-Repräsentationen in der Webserie ‚Transparent‘“ explizit thematisiert, problematisiert Robin K. Saalfeld in „Das Unsichtbare darstellbar machen. Kritik filmästhetischer Vermittlung von Transgeschlechtlichkeit am Beispiel von Tom Hoopers ‚The Danish Girl‘“ die Fallstricke, die mit bestimmten Darstellungskonventionen von Transgeschlechtlichkeit verbunden sind. Gleichwohl setzen beide am Auftauchen von Transfiguren und -narrativen im Mainstream an.

Bei Krauß wird dies am 2014 vom Time Magazine ausgerufenen „Transgender Tipping Point“ (166) festgemacht. In seiner Auseinandersetzung mit Jill Soloways Amazon-Serie „Transparent“ interessiert er sich vor allem für das Verhältnis von Queer und Transgender und beobachtet an den ersten drei Staffeln (2014-17), dass die Transition der Hauptfigur wie ihrer gesamten Familie (und des plots) weniger (eindeutig) trans denn (gender)queer sind. Die Serie zeigt gerade keine abgeschlossene Entwicklung, sondern fortwährende (queere) (Ver-)Wandlungen.

Transparent – Foto: Amazon Studios

Robin K. Saalfeld wählt hingegen einen filmsoziologischen Zugang und interessiert sich für Film als Vermittlungsinstanz von gesellschaftlichem Wissen und damit auch über Geschlecht und Sexualität. Auch wenn dies das filmische Vermögen der Wissensproduktion außer Acht lässt, liest sich der Beitrag mit Gewinn, da Saalfeld sehr genau zeigt, wie die Ästhetik des Film „The Danish Girl“ im Rückgriff auf „Naked-Body-Shots“[8] die Kamera voyeuristisch einsetzt und so den „um Eindeutigkeit bemühten medizinischen Blick“ aktualisiert (159); auf diese Weise werde die „Visualisierung der Erfahrungswelt der transgeschlechtlichen Figur“ (ebd.) verhindert, was den Film cis-normativ und gerade nicht queer mache. Die beobachtete fehlende Solidarität mit Trans*personen kritisiert Saalfeld mit dem Verweis auf die cis-Männlichkeit des Regisseurs und der Hauptfigur und sichert damit die ästhetische Analyse identitär ab. Genau dieser abschließende Schwenk verweist auf die Schwierigkeit des Begehrens nach eindeutiger Definition – von Queer ebenso wie von (New) Queer Cinema.

Saint Laurent – Foto: Universum Film

Der letzte hier zu diskutierende Schwerpunkt widmet sich Genrefragen: des Biopics, des Experimentalfilm, des Pornos – und im Interview mit Maccarone der Komödie. Jan Künemund fragt in seinem Aufsatz „BIO(?)Pics. Queere Ich-Entwürfe, gefangen in filmischen Biografien“ entlang von zwei Filmbiografien zu Yves Saint Laurent, ob das Biopic überhaupt queer sein kann, und kommt zu dem wenig überraschenden Schluss, dass die Filme trotz produktionsgeschichtlicher Unterschiede heteronormativ sind, da sie einem „(Hetero-)narrativ“ folgen: „Die Form ist das Problem“ (150), resümiert Künemund und ist hier recht nah nicht nur an Saalfelds Befund, sondern auch am Beitrag von Daniel Kulle, der eine Übersicht über queeres Experimentalfilmschaffen gibt.

Kulle führt in „Innovation an den Rändern des Queer Cinema. Ästhetische Strategien des Queeren Experimentalfilms“ zunächst eine Definition ein, die sich an Barbara Hammers Diktum, „dass radikaler Inhalt eine radikale Form verlangt“ (219) orientiert. Was dann folgt, ist ein wenig übersichtlicher „Rundumschlag“ (240) mit Filmen, die auf verschiedenen Festivals in den letzten zehn Jahren gelaufen sind und dort als experimentell klassifiziert wurden, entlang von drei „Reibeflächen“: (1) Evidenz und Sichtbarkeit, (2) eine eigene Stimme und (3) Performanz des Selbst. Trotz der Formulierung, dass es sich um ein „lose Gruppe, die sich der Kategorisierung entzieht“ (ebd.), handele, scheint sein Ziel zu sein, eine Typologie zu entwerfen, die dem (queeren) Experimentieren doch eigentlich entgegensteht. Interessanter wäre hier den Blick umgekehrt auf das queere/experimentelle Potential von Filmformen zu richten, die nicht als experimentell kategorisiert werden, oder die Diskussion auf die Frage der Produktion und Rezeption zu verschieben.

Super Dyke, Foto: barbarahammer.com

Den Band beschließt Peter Rehbergs Beitrag „Ist der Schwulenporno queer? Von der Obszönität der Pornographie zur Affektivität von Postpornographie“. Rehberg verknüpft darin ein medienhistorisches mit einem genrehistorischen Vorgehen, um den Wandel vom Obszönen (Hardcorepornographie in Kino, VHS, DVD) zum Affektiven (Postpornographie bzw. Porn 2.0) nachzuvollziehen: „Im Unterschied zur Pornographie als Fantasieleistung wird der Postpornographie insgesamt ein anderer Realitätswert zuerkannt, wie er auch in Chat-Foren und beim Cam-Sex im Kontext von Netporn und beim interaktiven Porn 2.0 eine Rolle spielt.“ (272) Vor dem Hintergrund der Theoretisierung des queeren Potentials von Pornographie im Zeichen medialer Transformation beobachtet Rehberg, dass sich das mit Leo Bersani als „ego-shattering“ (275, Herv. i. O.) verstandene Obszöne im Porn 2.0 in den Bereich des Affektiven verschiebt – abhängig vom medientechnischen Setting. Nach Rehberg geht damit eine queere Konstitutierung der User_in einher – im Unterschied zu den als schwul gedachten Rezipienten der Hardcorepornographie.

Insgesamt liefert der Band nicht nur einen guten Einstieg, sondern auch einen Überblick über die aktuell im Kontext von (New) Queer Cinema geführten Debatten. Eine etwas sorgfältigere Redaktion hätte einzelnen Beiträgen gut getan, aber dies schmälert nicht die Leistung dem wuchernden Archiv des Queer Cinema im deutschsprachigen Kontext zu mehr kritischer Sichtbarkeit zu verhelfen und dazu einzuladen, den Blick auf die queeren(den) Bildbrüche und Affizierungen im und durch das Kino und seine postkinematischen Erweiterungen zu lenken.

Anmerkungen:

[1] Vgl. auch: Astrid Deuber-Mankowsky: Queeres Post-Cinema. Yael Bartana, Su Friedrich, Todd Haynes, Sharon Hayes, Berlin 2017.

[2] Carolyn Dinshaw in: „Theorizing Queer Temporalities: A Roundtable Discussion.“ With Carolyn Dinshaw, Lee Edelman, Roderick A. Ferguson, Carla Freccero, Elizabeth Freeman (moderator), Judith Halberstam, Annamarie Jagose, Christopher Nealon, and Nguyen Tan Hoang, in: GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 13:2-3 (2007): 177-195, 178

[3] Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, in: Ders.: Gesammelte Schriften Band 1.2, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1974, 691-704, hier: 701.

[4] José Esteban Muñoz: Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity. New York 2009.

[5] Diese Begriffe entlehnt Gunkel von: Elizabeth Freeman: Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham 2010.

[6] Amy Villarejo: Lesbian Rule. Cultural Criticism and the Value of Desire, Durham 2003.

[7] B. Ruby Rich: New Queer Cinema. The Director’s Cut, Durham 2013, 271.

[8] Wibke Straube: Trans Cinema and its Exit Scapes. A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film (Dissertation), Linköping: 2014.

Queer Cinema

Hrsg. von Dagmar Brunow & Simon Dickel

288 Seiten, Ventil Verlag, Mainz, 2018