Don’t worry, weglaufen geht nicht: Interview mit Gus Van Sant

Trailer • Kino

An dem Biopic über den querschnittsgelähmten Cartoonisten John Callahan (1951-2010), der im Nordwesten der USA als politisch höchst unkorrekter Outsider Artist eine Legende ist, hat Gus Van Sant seit Mitte der 90er Jahre gearbeitet. Ursprünglich sollte Robin Williams Callahan spielen. In „Don’t worry, weglaufen geht nicht“ schlüpft nun Joaquin Phoenix in die Rolle des Zeichners und schweren Trinkers – und spielt ihn überragend! Van Sants neuer Film erzählt vom Meistern des eigenen Lebens mit den Kräften der Kunst und – wie alle seine anderen Filme zuvor – von einer Gemeinschaft von Außenseitern, die hier als illustre Co-Mitglieder einer Alkoholikertherapie-Gruppe auftreten. Wir haben uns im Februar zur Premiere des Films auf der Berlinale mit Van Sant getroffen und mit ihm über seinen Einstieg in die Welt des queeren Kinos vor über 30 Jahren, die deutschen Einflüsse in seinem Meisterwerk „My Own Private Idaho“, seine Wahlheimat Portland und die Frage gesprochen, warum er „Brokeback Mountain“ eigentlich nicht selbst gedreht hat.

Gus Van Sant am Set von „Don’t worry, weglaufen geht nicht“ – Foto: NFP

„Vielleicht brauchen wir einfach mal einen ‚Queer Panther'“

Interview: Christian Weber

Sie waren schon einige Male Gast der Berlinale. 1987 gehörten Sie mit Ihren Kurzfilmen „Five Ways to Kill Yourself“ und „My New Friend“ zu den allerersten Teddy-Preisträgern, 1991 lief „My Own Private Idaho“ im Wettbewerb, später wurden dort unter anderem „Good Will Hunting“ (1998) und „Milk“ (2008) gezeigt. Was erinnern Sie noch von Ihrem ersten Berlinale-Besuch im Jahr 1986, als hier Ihr Debütfilm „Mala Noche“ lief?

Das war das Jahr, in dem „Caravaggio“ im Wettbewerb gezeigt wurde. Ich habe damals Derek Jarman und Rosa von Praunheim kennengelernt. Auch Christoph Eichhorn, von dem ein Kurzfilm im Programm war. Und ich habe Rob Epstein in Berlin getroffen, der gerade „The Times of Harvey Milk“ gemacht hatte. Diese Zeit steht für mich vor allem für diese persönlichen Verbindungen und Bekanntschaften.

Und wie wurde „Mala Noche“ auf dem Festival aufgenommen?

Ich glaube durchaus positiv. Aber es war natürlich auch ein Film, der einen Teil des schwulen Publikums enttäuscht hat. Auch wenn er in gewisser Weise eine homosexuelle Attraktion darstellte, war er doch nicht angepasst, nicht bürgerlich genug, um dem schwulen Mainstream zu gefallen. Viele wollten damals etwas sehen, das mehr mit ihnen zu tun hatte und zum Beispiel ihr eigenes Leben in schwulen Bars zeigte.

„Mala Noche“ – Foto: Alive

„Mala Noche“ spielt in Portland, Oregon, und erzählt von dem offen schwulen Kioskbesitzer Walt, der sich in den mexikanischen Gastarbeiter Johnny verliebt. Obwohl dieser Walts Gefühle nicht erwidert, entwickelt sich zwischen den beiden und Johnnys bestem Freund Pepper eine prekäre Ménage à troi. Als Sie „Mala Noche“ 1984 drehten, waren Sie dem New Queer Cinema um Jahre voraus. Haben Sie den Film damals selbst für besonders mutig gehalten?

Nein, daran habe ich damals eigentlich nicht gedacht. Vor „Mala Noche“ hatte ich bereits einen anderen Film gedreht, in dem es auch schon um Menschen ging, die auf der Straße lebten. Der Film heißt „Alice in Hollywood“ und handelt von einer Schauspielerin, die nach Hollywood kommt und schließlich, weil der Erfolg ausbleibt, in einem billigen Motel in einem heruntergekommenen Viertel landet. Ich glaube, der Film hat deswegen nicht funktioniert, weil es ihm an dramatischer Spannung fehlt und weil das, was eigentlich komisch sein sollte, nicht wirklich komisch war. Seitdem ist mit diesem Film nicht viel passiert, er wurde nicht mal auf Festivals gespielt, kaum einer hat ihn gesehen. Nach der Erfahrung mit „Alice in Hollywood“ hatte ich mir sogar überlegt, es ganz mit dem Filmemachen sein zu lassen.

Schon vor diesem Film hatte ich aber in Portland als Tonmann bei einem anderen Film mitgemacht: „Property“ von Penny Allen. Darin geht es um eine Gemeinschaft von Künstlern, die alle versuchen, die Wohnungen und Flächen, in und auf denen sie leben, zu kaufen. Es ging um die Frage von Besitzverhältnissen zwischen Mietern, Vermietern und Bewohnern – der Film hatte durchaus eine politische Agenda. Ein gewisser Walt Curtis war einer der Schauspieler in dem Film. Und Penny hatte mir damals sein Buch „Mala Noche“ gegeben. Ich dachte mir dann nach „Alice in Hollywood“: Vielleicht sollte ich es mal mit einem Film versuchen, dessen Vorlage ich nicht selbst geschrieben habe, mit einer fremden literarischen Quelle. Walts Buch war ein ursprüngliches und extremes Werk, seine Stimme war direkt und konfrontativ. Also habe ich mich an die Adaption gemacht. Mehr als das Schreiben über mein eigenes Leben war es eigentlich dieses Buch, das mich in die Welt des schwulen Kinos brachte.

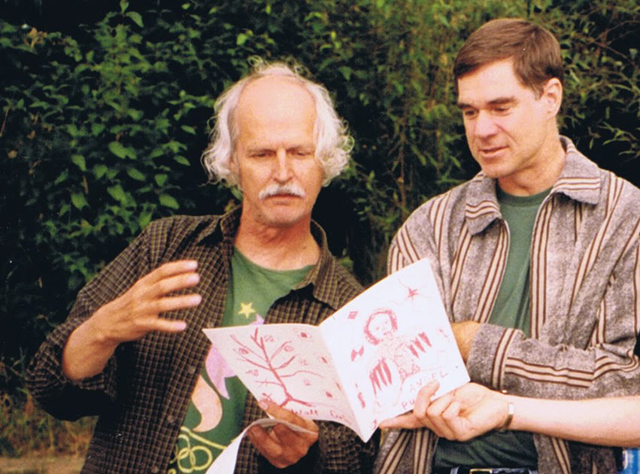

Walt Curtis (l.) und Gus Van Sant – Foto: waltcurtis.blogspot.com

Nach dem finanziellen Erfolg Ihres zweiten Films, des Junkiedramas „Drugstore Cowboy“, hatten Sie für Ihren nächsten Film, das Stricherdrama „My Own Private Idaho“ mit River Phoenix und Keanu Reeves in der Hauptrollen, kreativ freie Bahn. Wie erklären Sie es sich, dass „Idaho“ heute als einer der einflussreichsten Werke des Queer Cinema gilt?

Ist er das? Das war mich gar nicht bewusst. Aber ich freue mich, das zu hören. In Bezug auf das Independent Queer Cinema wirkt „Idaho“ vielleicht etwas schräg, weil der Film recht abstrakt ist, nicht wirklich autobiographisch. Es ging zwar um jemanden, den ich kannte, aber die ganze Geschichte ist zugleich vollkommen durch Shakespeare gefiltert. Es gibt große Teile des Films, die Shakespeare wortwörtlich folgen. Der Film ist aber auch von Wim Wenders und Werner Herzog beeinflusst, vor allem von „Paris, Texas“, „Stroszek“ und „Aguirre, der Zorn Gottes“. Der deutsche Einfluss auf diesen Film war erheblich – und hat auch den Look von River stark beeinflusst. Ihm und Keanu habe ich zum Beispiel „Stroszek“ gezeigt, um ihnen nahe zu bringen, woher die Filme damals ihre Energie gezogen haben.

Hat Sie auch Fassbinder beeinflusst? Die Besetzung von Udo Kier in der Rolle des deutschen Freiers Hans lässt das ja vermuten …

Nein, Fassbinder eigentlich nicht. Ich kannte damals viele seiner Filme noch gar nicht. Udo kannte ich aus Berlin und von den Filmen Andy Warhols. Da war schon eher Sam Shepard ein Einfluss. Aber es stimmt, dass ich bei dem Film ganz mein eigenes Ding machen konnte. Ich arbeitete davor an drei verschiedenen Drehbüchern gleichzeitig: Eins hieß „In a Blue Funk“, das andere „Minions of the Moons“, das war ein reiner Shakespeare-Text, das dritte „My Own Private Idaho“, das streng genommen eher eine Kurzgeschichte war. Zwischen den drei Geschichten gab es große Parallelen: Sie spielten alle auf den Straßen Portlands und handelten von obdachlosen Jugendlichen. Während wir „Drugstore Cowboy“ schnitten, habe ich meinem Cutter mehr oder weniger die Arbeit überlassen und zuhause die drei Drehbücher zu einem einzigen Skript verschmolzen. Die Einflüsse kamen aus der einen Ecke um sich in eine ganz andere treiben zu lassen. Die Narkolepsie der Hauptfigur Mike zum Beispiel war von dieser Person inspiriert, die ich wirklich kannte: ein junger Mann, der öfter stoned war und dann oft den Eindruck erweckte, als könne er sich an bestimmte Sachen nicht erinnern – ich glaube, weil es ihm das auch immer recht gelegen kam. „Idaho“ wurde aber auch von George Eliots Roman „Silas Marner“ (1861) inspiriert, in dem die Hauptfigur Narkoleptiker ist. Der fertige Film ist eine Collage aus ganz vielen verschiedenen Dingen und Einflüssen.

„My Own Private Idaho“ – Foto: Universum Film

Sie sagen, Sie haben bei „Idaho“ ganz Ihr Ding gemacht. Gab es zu der Zeit überhaupt schon Verbindungen zu den anderen Filmemacher_innen des New Queer Cinema, zu Leuten wie Todd Haynes oder Bruce LaBruce?

Hm, mal sehen. Rob Epstein und Jeffrey Friedman kannte ich schon recht früh. Aber die anderen US-Regisseure habe ich alle erst später kennengelernt, als sie dann mit ihren ersten Filmen bekannt wurden. Man kann sagen, dass es damals Gruppen in zwei Städten gab: in Los Angeles und New York. Ich lebte und arbeitete aber in Portland – und war deswegen sozusagen nicht in denselben Filmclubs. Todd habe ich 1990 oder 1991 kennengelernt, Bruce erst 1994, als ich „To Die For“ drehte.

Im Jahr 2005 folgte ein weiterer Meilenstein des Queer Cinema, „Brokeback Mountain“ – und beinahe hätten Sie auch den gedreht …

Ja, wir hatten schon mit dem Casting begonnen. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, unbedingt richtige Stars für die Hauptrollen zu bekommen. Ich ging zu Brad Pitt, Matt Damon, Leonardo DiCaprio – aber alle haben nein gesagt. Mittlerweile denke ich, ich hätte es anders machen sollen, nämlich einfach zu schwulen Rodeos zu gehen um dort echte schwule Cowboys für die Hauptrollen zu finden. Ich glaube, das wäre wirklich fantastisch geworden. Aber irgendwie dachte ich, ich würde damit nicht bei den Leuten von Sony durchkommen, die damals für die Produktion verantwortlich waren. Als es dann auch mit dem Casting der großen Namen nicht klappte, schwand meine Begeisterung etwas. Ich habe aber vielleicht zu früh aufgegeben und hätte hartnäckiger sein müssen. Das ganze Projekt fiel auseinander, wurde später jedoch wieder zusammengesetzt und erfolgreich finanziert. Ich wurde dann auch noch einmal gefragt, aber habe abgelehnt. Schließlich hat Ang Lee den Film gemacht – und ich finde wirklich toll, wie er am Ende geworden ist. Wenn ich ihn gemacht hätte, wäre er nur anders geworden.

„Milk“ – Foto: Constantin Film

„Brokeback Mountain“ und später auch Ihr Harvey-Milk-Biopic „Milk“ waren große Erfolge bei Kritik und Publikum. Trotzdem haben es Filme mit queeren Geschichten noch immer schwer, in Hollywood produziert zu werden. Woran liegt das?

Vielleicht brauchen wir einfach mal einen queeren Actionfilm, sowas wie „Queer Panther“ (lacht). Platz für queere Filme und Geschichten gibt es auf jeden Fall. In Hollywood geht es aber leider oft nur um die reinen Zahlen, und mit schwulen Geschichten erreicht man die meist nicht. Sogar ein Film wie „Call Me by Your Name“ war am Box Office kein wirklicher Hit, auch wenn man den Eindruck hat, diesen Film hätten ganz viele gesehen. In Hollywood werden die Leute erst aus der Reserve gelockt, wenn die Zahlen größer werden. Auch die Finanzierung meines neuen Films war nicht einfach. Vor „Don’t worry“ gab es bereits drei paar andere Hollywood-Filme über Alkoholismus und Entzug – und keiner von denen hat maßgeblich Geld eingespielt. Aber genau diese Zahlen schauen sich die Leute an, wenn sie über die Finanzierung eines ähnlichen Films entscheiden. Diese Praxis schwächt deine Chance natürlich und macht alles schwieriger. Aber als Filmemacher musst Du Dich auch auf sowas einstellen.

„When We Rise“ – Foto: ABC

Die spannendsten queeren Formate lassen sich seit Jahren im Bezahlfernsehen oder auf Streaming-Portalen finden. Ihre Mini-Serie „When We Rise“ über das Gay Liberation Movement wurde aber nicht von HBO oder Netflix produziert, sondern von ABC, einem alteingesessen und eher konservativen Network in den USA. War das ein Einzelfall oder öffnen sich nun auch die traditionellen Sender progressiven Inhalten?

Ich glaube, die Entscheidung von ABC, die ja übrigens zum Disney-Konzern gehören, hatte schon etwas damit zu tun, gegenüber HBO und den anderen Anbietern wettbewerbsfähig zu bleiben, auch in Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der Geschichten. Und ABC hat natürlich auch Werbekunden an die Streaming-Portale verloren. Mit unserer Serie haben sie tatsächlich etwas gemacht, was sie normalerweise nicht machen. Ob es sich für sie am Ende ausgezahlt hat, weiß ich allerdings nicht.

Mit ihrem neuen Film kehren Sie nach Portland zurück, wo schon Ihre ersten drei Filme spielen. John Callahan scheint gerade dort eine Legende zu sein. Was machte ihn zu einem typischen Bewohner der Stadt?

Stimmt, Callahan hat am selben Ort und zur selben Zeit gelebt wie die Menschen, auf denen meine ersten drei Filme basieren: im Nordwesten Portlands der 70er und 80er Jahre. Walt Curtis, auf dem die Hauptfigur in „Mala Noche“ beruht, hat Callahan persönlich gekannt. Die beiden hingen immer an den gleichen Orten ab, in Bars und Galerien. Sie waren Teil einer Community von Künstlern und Dichtern, von denen viele in den heruntergekommensten Vierteln der Stadt lebten, weil sie sich einfach nirgendwo anders Wohnungen leisten konnten. Callahan war zu dieser Zeit noch nicht Zeichner, sondern vor allem als Trinker in diesem Teil der Stadt bekannt. Aber er gehört definitiv in das Figurenpersonal dieser Filme. Wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich kannte ihn vermutlich zunächst als Cartoonist. Er war aber auch auf den Straßen von Portland unschwer zu erkennen. Es gab damals einen beliebten Treffpunkt, das Broadway Café. Das war eins dieser neumodischen Food-Courts, in dem die Tische in der Mitte standen und sich an den Seiten verschiedene Restaurants befanden. Callahan war oft da, und ich ging mit meinen Freunden auch gerne dorthin. Vermutlich hab ich ihn da zum ersten Mal gesehen. Richtig kennengelernt haben wir uns aber erst 1996, als ich mit der Arbeit am Drehbuch für „Don‘t worry“ begann.

„Don’t worry, weglaufen geht nicht“ – Foto: NFP

Zum Schluss noch eine politische Frage: Im Zentrum Ihres Kinos steht von Beginn an die Figur des Außenseiters. Seit Donald Trump Präsident ist, gibt es in den USA nicht nur für die LGBTIQ-Community, sondern für alle Minderheiten im Land einen Rückschlag nach dem anderen. Welchen Einfluss hat seine Präsidentschaft auf Ihre Arbeit als Filmemacher?

Schwer zu sagen. Der Konservativismus hatte ja schon immer einen Einfluss auf die künstlerische Umwelt. Ganz besonders nehme ich das im Bereich der Musik wahr, wo Wut und Zorn die Kunst förmlich aufladen. In den USA geht das zurück bis in die Zeit des Vietnam-Kriegs und die Präsidentschaft von Nixon. Ich selbst bin schon immer jemand gewesen, der etablierte Vorstellungen und Institutionen in Frage gestellt hat. Ich bin also immer kritisch gegenüber der aktuellen politischen Situation. Aber ich bin auch kritisch gegenüber der Wut und dem Aufschrei darüber. Ich bin kritisch gegenüber der ganzen Sache. Deswegen kann ich nicht genau sagen, ob mich Trump und seine Politik unmittelbar beeinflussen. Ich kann aber sagen, dass sich dieser politische Moment gerade für mich im ganz wörtlichen Sinne als verrückt anfühlt. In seiner Intensität erscheint er mir geradezu dadaistisch.

Wer mehr über Van Sants Kino lesen möchte, dem sei das sissy-Porträt „On the Road“ sowie die Monografie „Gus Van Sant – Looking for a Place Like Home“ (2014) empfohlen.

Don’t worry, weglaufen geht nicht

von Gus Van Sant

US 2018, 115 Min., FSK 12,

deutsche SF und englische OF mit deutschen UT,

NFP

Ab 16. August hier im Kino.