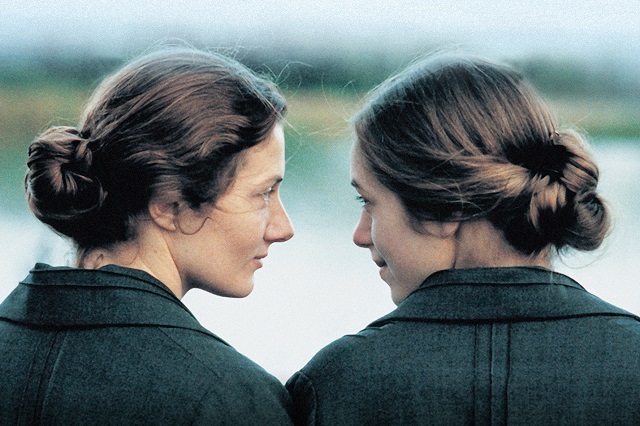

Sister My Sister

Trailer • DVD/VoD

Frankreich 1933. Christine und ihre jüngere Schwester Lea arbeiten als Dienerinnen bei der herrischen Madame Danzard und ihrer Tochter Isabelle. Die Schwestern erledigen wortlos alle Aufgaben und ertragen jede Demütigung, weil sie sich auf diese Weise nah sein können. Nachts wird ihre Beziehung in der Zurückgezogenheit ihrer Dachkammer derweil immer körperlicher, ja rauschhafter. Doch dann bemerkt Madame Danzard erste Nachlässigkeiten im Haushalt. Nancy Mecklers Film beruht auf dem berüchtigten Kriminalfall um Christine und Léa Papin, der sich 1933 in Le Mans zugetragen hat und bereits Jean Genet zu seinem Theaterstück „Die Zofen“ inspirierte. „Sister My Sister“ ist zugleich messerscharfe soziale Klassenstudie und berührende Geschichte einer verbotenen Liebe. Ab morgen ist die filmische Entdeckung in digital restaurierter Fassung als DVD und VoD zu sehen. Unsere Autorin Anja Kümmel über ein vielschichtiges und aufregendes filmisches Wagnis.

Foto: Salzgeber

Die Geschichte zweier Dienerinnen

von Anja Kümmel

Die 1990er waren für das queere Kino eine Zeit des Aufbruchs: Erstmals wurden lesbische Charaktere als positive Identifikationsfiguren und ihre Beziehungen als gesund und „normal“ dargestellt, ja sogar ein paar zaghafte Happy Ends gab es zu sehen. Und dann kam Nancy Meckler mit „Sister My Sister“ – einem verstörendes Sozialdrama, basierend auf dem wahren Fall zweier Schwestern, die 1933 in der französischen Provinzstadt Le Mans ihre Arbeitgeberin und deren Tochter brutal ermordeten. Zudem wurde den beiden Dienstmädchen Léa und Christine Papin eine inzestuöse lesbische Beziehung nachgesagt. Der Fall schlug hohe Wellen und inspiriert bis heute Künstler_innen und Intellektuelle – etwa Jean Genets Theaterstück „Die Zofen“ von 1947.

Dass sich Meckler für ihr Regiedebüt im Jahr 1994 (erst drei Jahre zuvor war Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten der WHO gestrichen worden!) ausgerechnet auf den queeren Gehalt dieser düsteren Geschichte stürzte, mag auf den ersten Blick wie ein bedauerlicher Rückschritt erscheinen. Schließlich waren die Zeiten, in denen lesbische Paare auf der Leinwand unweigerlich sterben, verrückt werden oder sich zumindest am Ende trennen mussten, gerade zu Ende gegangen. Aus heutiger Sicht verkörpert „Sister My Sister“ jedoch eher Avantgarde als Rückschritt: Ein vielschichtiges Wagnis, das sich vielleicht erst durch das Erbe des „New Queer Cinema“ und dessen Einfluss auf den Mainstream in all seinen Facetten verstehen lässt.

Das Regiedebüt der US-amerikanischen, in England arbeitenden Filmemacherin basiert auf dem Theaterstück „My Sister in This House“ (1981) der Dramatikerin Wendy Kesselman. Meckler adaptiert den Text zu einem klaustrophobischen filmischen Kammerspiel, das einerseits von der starken Präsenz seiner vier Frauenfiguren lebt, andererseits von einem bis ins kleinste Detail durchdachten Interieur. Die beiden Schwestern, die in dieser erdrückenden Mischung aus Museum und Puppenstube als Dienstmädchen arbeiten, wirken dabei von Anfang an sehr viel lebendiger und authentischer als die Hausherrin und ihre Tochter, und werden dadurch – obwohl der blutige Show-Down bereits im Prolog anklingt – fast automatisch zu Identifikationsfiguren. Die ungewöhnlich enge Bindung, ja auch die erotische Spannung zwischen Christine und der fünf Jahre jüngeren Léa zeichnen sich bereits früh ab.

Dennoch konzentriert sich Meckler zunächst auf eine messerscharfe Analyse der Klassenverhältnisse im Haus: Oft sind es nur subtile Blicke, knappe Gesten, oder eine vielsagende Kameraführung, die immer wieder die Hierarchien klarstellen. Bezeichnend ist die Mauer des Schweigens zwischen den Parteien, die erst gegen Ende zu bröckeln beginnt. So geben Léa und Christine die stummen Dienerinnen, während Madame Danzard und ihre Tochter Isabelle in deren Anwesenheit so unbedarft über sie reden, als wären die Angestellten nur Tiere, die ohnehin nichts verstehen. Beim Mittagessen etwa wundern sie sich laut darüber, dass die Schwestern nie ein Wort sagen. „Ich denke mal, sie reden miteinander“, mutmaßt Madame Danzard. „Ich wüsste nicht, worüber“, erwidert Isabelle. Daraufhin beschließt die Hausherrin mit unverhohlenem Spott: „Vielleicht beten sie.“

Foto: Salzgeber

Die Unterstellung der Herrschenden, ihre Bediensteten hätten keinerlei Eigenleben, entlarvt sich hier nicht so sehr als Arroganz denn als Abwehrzauber: Solange sie sich einbilden können, ihre Zofen seien einzig zum Dienen geschaffen, müssen sie sich nicht mit Schuldgefühlen plagen – und zugleich keine Angst vor einem etwaigen Aufstand haben. Wie wir allerdings aus diversen thematisch ähnlich gelagerten Filmen wissen – von Claude Chabrols „Biester“ (1995) bis hin zu Bong Joon-hos „Parasite“ (2019) – stellt sich der Hochmut bzw. (je nach Lesart) die naive Vertrauensseligkeit der Mächtigen früher oder später als fataler Irrtum heraus.

In „Sister My Sister“ arbeitet Meckler mit entlarvenden Parallel-Montagen, die nicht nur beide Paarkonstellationen in ihrer (erstaunlich ähnlichen) Dysfunktionalität zeigen, sondern auch das Nebeneinanderher-Existieren völlig getrennter Lebenswelten unter einem Dach. Während Madame Danzard im Salon von ihrer diskreten, stillen, „absolut vertrauenswürdigen“ Magd schwärmt, frohlockt diese nebenan darüber, dass ihre Arbeitgeberin nie einen Fuß in die Küche setzen würde: „Madame kennt ihren Platz.“ Der Pakt der Nichteinmischung beruht auf Gegenseitigkeit.

Foto: Salzgeber

Der stärkste visuelle Effekt aber kommt der Treppe zu, die hinauf zur Dachkammer der beiden Schwestern führt. In dieser Umkehr der üblichen Bebilderung einer Oben-versus-Unten-Thematik (in „Parasite“ etwa lauert der Horror erwartungsgemäß im Keller) deutet sich bereits ein Kippen der Machtverhältnisse an. So zeigt die wohl eindrücklichste Parallel-Montage Léa und Christine in ihrem Bett unterm Dach beim leidenschaftlichen Liebesspiel, während Madame Danzard unten im Salon in Ekstase gerät, weil sie dabei ist, ein Kartenspiel gegen ihre Tochter zu gewinnen. Welche dieser Handlungen und Dynamiken als „perverser“ zu bewerten sind, überlässt Meckler ihren Zuschauer_innen.

Indes wird die körperliche Intimität zwischen Léa und Christine kaum voyeuristisch ausgeschlachtet, sondern offenbart sich vielmehr als komplexe Mischung aus Eskapismus und Tortur. Verstörend daran ist nicht so sehr das Inzestuöse – die beiden jungen Frauen wirken sowohl physisch als auch charakterlich so verschieden, dass man glatt vergessen kann, dass sie Geschwister sind –, sondern das wechselseitige Abhängigkeitsverhältnis, das sich in der repressiven Atmosphäre, abgeschottet von der Außenwelt, zwischen ihnen entwickelt hat: Christine ist nicht nur krankhaft eifersüchtig auf alle, mit denen Léa in Kontakt kommt, sie regiert ihre kleine Schwester mit einer toxischen Mischung aus Wutanfällen und Liebesentzug, deren Ursache möglicherweise in der lieblosen Kindheit der beiden zu suchen ist (wie einige Rückblenden suggerieren). Léa auf der anderen Seite mutet in ihrer kompletten Abhängigkeit von der großen Schwester stellenweise beinahe karikaturhaft naiv an – ihre stets weit aufgerissenen Augen und ungläubig offenstehenden Lippen lassen an die theatralische Mimik der Stummfilm-Ära denken.

Foto: Salzgeber

Ähnlich over the top, wenngleich durchaus amüsant, ist bisweilen Julie Walters’ Performance in der Rolle der durch und durch narzisstischen Dienstherrin, die aus ihrer Tochter eine Miniatur-Ausgabe ihrer selbst zu machen versucht, ein Accessoire ohne eigenen Willen, das ihren hohen Ansprüchen selbstredend nie genügen wird. Isabelle hingegen, die zunächst ebenso eindimensional angelegt zu sein scheint – eine trampelige Anziehpuppe mit permanent griesgrämigem Gesichtsausdruck, deren einzige Freude darin besteht, heimlich Pralinen aus dem Schrank ihrer Mutter zu naschen – lässt sich im Lauf des Films auch auf anderen Ebenen lesen: z.B. als Person „in Drag“, denkbar fehlplatziert in der Rolle des jungen Mädchens im heiratsfähigen Alter, vielleicht in ihrer Geschlechterrolle an sich. Zumal angedeutet wird, dass Isabelle einen (wortlosen) Crush auf Léa entwickelt – den wiederum Christine mit großem Argwohn beäugt. In gewisser Weise stellen diese stummen Gesten den tipping point des Films dar: jenen Moment, an dem sich Unzulässiges vermischt, ungeschriebene Gesetze übertreten werden und gesellschaftlich festgeschriebene Positionen ins Wanken geraten. „Sie sehen kaum noch wie Dienstmädchen aus!“ stellt Madame Danzard entsetzt fest, als die Schwestern an einem Sonntag vom (vermeintlichen) Kirchgang nach Hause kommen. Spätestens an dieser Stelle ist klar, dass die ruhige Sozialstudie in Richtung Horror umschlagen wird: Sind die Klassenschranken einmal durchbrochen, muss Blut fließen.

Ähnlich wie die stummen Schwestern im Haus der Danzards flog Mecklers facettenreicher Mix aus Gesellschaftskritik und Psychothriller hierzulande allzu lange unter dem Radar: In Deutschland lief „Sister My Sister“ nie regulär im Kino; als VHS oder DVD war der Film nur als Import erhältlich. Über 25 Jahre später kommt der Klassiker des lesbischen Kinos nun in restaurierter Fassung auf DVD heraus.

Sister My Sister

von Nancy Meckler

UK 1994, 89 Minuten, FSK 16,

englische OF mit deutschen UT,

Salzgeber

Hier auf DVD.