Rettet das Feuer

Trailer • VoD

In den Achtzigern ist Jürgen Baldiga einer der umtriebigsten Künstler des West-Berliner Undergrounds: Er macht Musik, Lyrik und Drag, vor allem aber fotografiert er seine Umgebung und sich. Nach seiner HIV-Infektion nutzt er die Kunst, um das eigene Sterben und das der Freunde zu dokumentieren. Ein Vierteljahrhundert nach Baldigas Tod hat sich Regisseur Jasco Viefhues mit dessen Weggefährt*innen und Freund*innen getroffen. Seine Gespräche fügt er mit einer Fülle von Fotos und teilweise noch nie gesehenem Archivmaterial zusammen. Unser Autor Matthias Frings schreibt über den Künstler Jürgen Baldiga, der ein besonderes Leuchten in seinen hellen Augen hatte, und über einen Film, der ohne Pathos und Heldenverehrung auskommt, weil er so viel Liebe hat. Ab 30. April ist „Rettet das Feuer“ im Salzgeber Club zu sehen.

Foto: Edition Salzgeber

Der Orchideenfresser

von Matthias Frings

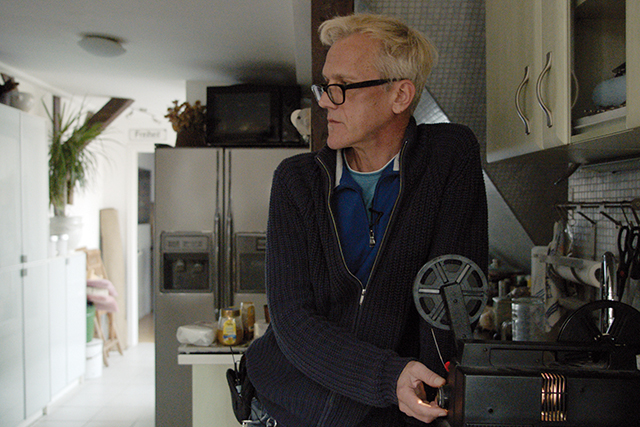

In den Achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts hätte niemand das Wort Selfie verstanden, und weil Filmmaterial damals teuer war und dieses superneue Hightech-Verfahren mit dem komischen Namen Video noch in den Kinderschuhen steckte, dokumentierte kaum jemand sein Leben und seine Arbeit mit bewegten Bildern. Wie gut, dass immerhin der Filmemacher und Medienkünstler Michael Brynntrup etwas von seinem kostbaren Filmmaterial verwendete, um Jürgen Baldiga einzufangen.

Sonst nämlich wäre „Rettet das Feuer“ in der Hauptsache eine große Totenklage geworden. Ein Film über den Tod ist er trotzdem, aber wie der junge Mann hier über die Leinwand irrlichtert und vor Lebensbesoffenheit geradezu aus dem Film zu hopsen scheint, werden wir ziemlich handfest daran erinnert, dass jedem Tod ein Leben vorausgeht – in diesem Fall vielleicht in Versalien zu schreiben. Und obwohl man für die Abscheulichkeit (s)eines Aids-Todes gar kein Adjektiv finden möchte, sind die wenigen Jahre des Jürgen Baldiga (27.10.59 – 4.12.93), ein wilder Tanz durch die damals so fruchtbaren Berliner Subkulturen, nicht anders als mit joie de vivre zu beschreiben – Lebenslust, zu betonen auf der zweiten Silbe.

Jeder, der einen Spielfilm über Berlin zwischen Punk und Mauerfall besetzen muss, würde nach genau so einem Typ Ausschau halten: Jung, schön, sportlich und mit einem großen Schwanz, den er oft und gern zeigt. Er ist keck und von dosierter Rotzigkeit, hat einen Kussmund, ein Leuchten in den hellen Augen und ein zeituntypisch herzliches Lächeln auf den Lippen. Und dieser ansehnliche Junge hat mächtig Lebensappetit. Von Vorspeise bis Dessert: „Ich möchte Orchideen fressen, den Hirsch mit den Händen fangen, Blut trinken und Fett fressen in den ewigen Jagdgründen!“ Er ist der Prototyp des Schiebermützenjungen mit geiler Fresse und ewiger Fluppe in der Hand. Und weil er etwas auf dem Kasten hat, macht er Musik, schreibt Gedichte (Lyrikband „Breitseite“) und fotografiert. Letzterem wird er am treuesten bleiben und es darin zu unvermuteter Meisterschaft bringen. Allerdings hatte man dies in der Ära der „Genialen Dilettanten“ nie und nimmer so bezeichnet, wo Meister verdächtig waren und unfertig fertig hieß.

Foto: Edition Salzgeber

Im Verlauf des Films ist zu sehen, wie aus der Freude am Fotografieren Ambition wird, wie er ein Auge entwickelt, einen eigenen, herben Stil im berlinadäquaten Schwarzweiß. Zuerst sind es Jünglinge, Akte, dann Porträts etwa von Derek Jarman, Nina Hagen, Wim Wenders oder Blixa Bargeld. Und weil es ihn am eigenen Leib betrifft, entdeckt er sehr bald (s)ein großes Thema. Es sind die dunklen Jahre von Aids, deren Schrecken sich in einer einzigen Aufnahme bündelt: eine Wand in seinem Zimmer, die von oben bis unten mit aktuellen Todesanzeigen beklebt ist. Diese Zeit ist selten eindrücklicher dokumentiert worden als in den furchtlosen, teils beinharten, teils unendlich zärtlichen Bildnissen des Jürgen Baldiga. Der hübsche Junge Ikarus in klassischer Jünglingspose, nur dass sein nackter Oberkörper vollkommen mit den schwarzen Flecken des Kaposi-Sarkoms überzogen ist.

Foto: Edition Salzgeber

Aids ist anfangs eine Krankheit ohne Gesicht, weil viele sich aus Angst vor der allgemeinen Hysterie verstecken. Für Baldiga ist das nicht akzeptabel, er zeigt nicht nur Gesicht, sondern auch seinen geschundenen Leib bis hin zum skeletalen Schluss. Auf der Titelseite der zitty ist er im Wohnzimmer mit seinem Grabstein zu sehen, er lässt sich im Sarg filmen und für eine Ausstellung das Kaposi-Geschwür aus seinem Bein in Kunstharz gießen und stellt es im einer Art Reliquienschrein aus. Bis zum Schluss entreißt er dem ganzen Horror dennoch die ihm zustehende Portion Lebensfreude, in der einen Hand ein Eis mit sehr viel Sahne und ein Joint, im Arm eine Infusion und zwischen den Beinen einen Kerl, der ihm einen bläst. „Reden über Tod und Orgasmus. Oberthema, meins jedenfalls!“ Vier Jahre lebte er noch mit dem Vollbild Aids, wunderte sich über jeden unverhofften Geburtstag und trotzte mit seiner Kunst dem Tod ganz offensichtlich ein wenig Zeit ab, wie es vor und nach ihm auch Ronald Schernikau, Napoleon Seyfahrt, Mario Wirz und Detlef Meyer gelang.

Foto: Edition Salzgeber

Dann sind da die berühmt-berüchtigten Trümmertunten des SchwuZ, die mit mächtig Remmidemmi dafür sorgen, einen speziellen Pflegedienst auf die Beine zu stellen, HIV e.V., weil zahlreiche Ärzte und Pfleger sich aus Angst weigerten, solche Patienten zu behandeln und zu versorgen. Er freundet sich mit ihnen an und wird so zum Chronisten der Berliner Tuntenszene. Melitta Poppe, der „graue Star der Travestie“, erinnert sich an diese Arbeiten und kramt privat und in Archiven Fotos heraus, die zu Baldigas besten Arbeiten gehören, nicht nur Zeitzeugnisse, sondern Werke, die für sich allein stehen und sprechen.

Archive, und hier besonders das Archiv des Schwulen Museums, geben den roten Faden des Films ab. Sein Freund Aaron, den er gebeten hat, den schriftlichen Nachlass aufzuarbeiten, überträgt Baldigas handschriftliche Aufzeichnungen und Tagebücher gerade in den Computer und ein Ehrenamtler des Schwulen Museums ist mit dem fotografischen Nachlass beschäftigt.

Foto: Edition Salzgeber

Bei Künstlerporträts neigen Dokumentaristen dazu, sich der Ästhetik ihrer Protagonisten anzuverwandeln. Das kann wundervoll angemessen sein und zu einem weiteren Kunstwerk werden oder furchtbar in die Hose gehen. „Rettet das Feuer“ ist hier auf keine Art in Gefahr. Der erste abendfüllende Film von Jasco Viefhues ist schnörkellos, und wenn Paula Sau, Renate Wanda De la Gosse und Mignon bei Sektchen und Torte über ihren Jürgen plaudern auf eine Weise kunst-los, dass es vielleicht schon wieder der Ästhetik der damaligen Zeit entspricht. Kein Pathos, keine Heldenverehrung, aber viel Liebe.

Vielleicht das Schönste an diesem Film ist, dass er mit Ulf endet, (s)einer letzten Liebe. Dessen Erzählungen geben diesem Porträt einen letzten, ganz unverhofften Dreh. Dieser schreckliche Tod ist eben auch ein Happy Ending. Einmal heißt es im Film: „Können wir unsere Erlebnisse zu Geschichten machen? Können wir unsere Geschichten zu Büchern machen und unsere Bücher zu Bibliotheken?“ Wir können. Was hiermit bewiesen wäre.

Rettet das Feuer

von Jasco Viefhues

DE 2019, 82 Minuten, FSK 12,

deutsche Fassung,

Edition Salzgeber

Hier auf DVD.