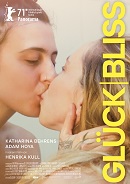

Glück/Bliss

Trailer • Kino

In ihrem zweiten Langfilm „Glück/Bliss“, den es jetzt im Salzgeber Club gibt, erzählt Henrika Kull („Jibril“) von den Sexworkerinnen Sascha und Maria, die sich an ihrem Arbeitsplatz, einem Bordell in Berlin, kennenlernen. In authentischen Bildern folgt sie ihren beiden Hauptfiguren, die sich erst umschleichen, dann umtanzen, bald nicht mehr ohne einander können, aber auch nicht wirklich miteinander. Anja Kümmel ist begeistert von den ungreifbaren, flüchtigen Momenten des mitreißenden queeren Liebesfilms.

Foto: Salzgeber

Ich glaub, ich kann das nicht

von Anja Kümmel

„Langen Tag gehabt?“ „Was macht Brandenburg?“ Der Small Talk, der im Bordell „Queens“ geführt wird, könnte genauso gut im Späti an der Ecke stattfinden. Es wird auf Telefonen herumgewischt, Küchenpapier abgerissen, eine Cola eingeschenkt, geplaudert; im Hintergrund rotieren Waschmaschinen.

Selten wurde der Alltag in einem Bordellbetrieb so unaufgeregt und authentisch dargestellt wie in Henrika Kulls zweitem Langfilm „Glück/Bliss“. Was sicherlich auch daran liegt, dass die Regisseurin und Drehbuchautorin über viele Jahre in Bordellen recherchiert hat, sie hat hinter der Bar und als Assistentin von Hausdamen gearbeitet. Das Ergebnis ist ein offener, neugieriger Blick in eine Welt, die sonst meist in voyeuristischer Draufsicht dargestellt wird, ob nun stigmatisierend oder glorifizierend. „Glück/Bliss“ hingegen präsentiert Sexwork als Arbeit wie viele andere berufliche Tätigkeiten auch: mal interessant und herausfordernd, mal nervig und anstrengend. Eine Dokumentation ist der Film dennoch nicht geworden – auch wenn einige Szenen diesen Anschein erwecken. Vielmehr dient das „Queens“ als Hintergrundfolie für eine berührende Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, die sich in diesem Arbeitsumfeld kennenlernen und im Folgenden damit zu kämpfen haben, sich ihren Gefühlen und den Wunden ihrer Vergangenheit zu stellen.

Dabei gelingt es dem Filmteam überraschend gut, die beiden Hauptdarsteller*innen organisch in das Umfeld eines echten Bordells mit vielen Laienschauspieler*innen einzubetten. Die 42-jährige Sascha (Katharina Behrens in ihrer ersten Kinohauptrolle) arbeitet seit vielen Jahren im „Queens“. Man merkt, dass die Hausmutter und die Kolleginnen für sie eine Art Familie geworden sind. Auch mit den Kunden pflegt sie einen routiniert-freundlichen, wenn auch emotional distanzierten Umgang. Zwischendurch sieht man sie im Regionalzug nach Brandenburg sitzen. Kurze Interaktionen mit ihrem elfjährigen Sohn Max und dem Vater des Kindes. Die Zusammenhänge und die Chronologie der Ereignisse bleiben weitgehend im Dunkeln. Saschas Leben, so hat man das Gefühl, folgt einem gewissen Trott. Etwas in ihr scheint seit langem abgestorben oder verdrängt worden zu sein. Auf psychologische Erklärungen verzichtet „Glück/Bliss“ jedoch weitgehend – einzig Andeutungen gibt es, die das Publikum so oder so interpretieren kann.

Saschas undurchdringliche Fassade bricht erst dann auf, als eine Neue zum Team stößt: Die 25-jährige Maria (Adam Hoya) aus Italien, die sofort eine Faszination für die ältere Kollegin entwickelt. Auch wenn es zunächst bei schüchtern flirtenden Blicken bleibt, geraten Saschas routinierte Bewegungen nun des Öfteren ins Stocken, eine gewisse Nervosität schleicht sich in ihre Mimik.

Foto: Salzgeber

Dabei bleibt Maria über lange Zeit selbst ein Mysterium: Man sieht sie auf der Couch im Aufenthaltsraum nachdenklich an einem Stift kauen, schreiben oder lesen. Ihr Körper ist mit rätselhaften Tattoos bedeckt. Manchmal hinterlässt sie ihrem Vater Sprachnachrichten, in denen sie von einem Leben erzählt, das sie offensichtlich nicht führt. Und auch die wenigen biografischen Details, die sie Sascha nach und nach preisgibt, klingen eher nach einer aus Kindheitstagen herübergeretteten Fantasie.

Dann jedoch gelangt der Film an eine Stelle, an der auch Marias neugieriger Charme, den sie Sascha gegenüber (scheinbar) genauso an den Tag legt wie gegenüber ihren Kunden, Risse bekommt. In einem Café liest sie Sascha ein selbstgeschriebenes Gedicht vor, in dem es unter anderem – angelehnt an Simone de Beauvoir – um das „Frausein“ als etwas Gemachtes, und – frei nach Judith Butler – um Gender als Performance geht. „Ich sage Familie, doch sie meinen etwas anderes“, lautet eine Zeile. „Sie haben Sex, den es gar nicht gibt“ eine andere. Und schließlich: „Ich bin eine Frau so wie ich keine Frau bin“.

Foto: Salzgeber

Tatsächlich geschieht in diesem Moment auf subtile Weise sehr viel auf einmal, was dem Film zu unerwarteten Wendungen führt. Zum einen zeigt sich in den Cuts auf Saschas Gesicht eine Rührung und ein Staunen, die sie nicht länger verstecken kann. Zum anderen legen diese philosophisch-feministischen Reflexionen im Folgenden eine weitere, analytische Ebene über die eingespielten Abläufe im Bordell. So lässt sich Marias Arbeit nun beinahe als Teil einer soziologischen Studie bzw. einer immersiven Selbsterkundung lesen. Es verschwimmen die Grenzen zwischen Darsteller und Figur – denn Maria wird von dem trans-maskulinen Performer Adam Hoya verkörpert, der auch mit der femininen Pose gerne spielt (siehe etwa sein Auftritt als Eva Collé in „Searching Eva“). Hinzu kommt, dass Hoya selbst jahrelang Erfahrungen mit Sexarbeit gesammelt hat.

Immer öfter fragt man sich im weiteren Verlauf des Films: Was ist Performance? Was authentisch? Während der ersten Liebesszene zwischen Maria und Sascha, für die sich die Kamera sehr viel mehr Zeit lässt als für die lediglich kurz angerissenen Sex-Szenen im Bordell, stößt Maria hervor: „Ich fühle mich wie ein Kunde.“ Lachend zwar, aber es ist ein Lachen, das fast verzweifelt klingt. Und kurze Zeit später sagt Sascha: „Ich will es nur nicht nach Skript machen.“ Auch dies ist ein unterschwellig stets vorhandenes Thema des Films: Gibt es überhaupt ein Begehren, das „echt“ ist, das abweicht von den Narrativen, die wir kennen, sei es aus Hollywood-Romanzen, aus Pornos oder der Werbung für Konsumartikel? Dass wir stets ganz nah dran sind an den Figuren, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eingebettet sind in bestimmte gesellschaftliche Strukturen, in der Queerness nicht der Norm entspricht, in der Frauenkörper noch immer als Ware angesehen werden – so selbstbestimmt Sascha und Maria im Arbeitskontext auch damit umgehen mögen.

Foto: Salzgeber

Visuell umgesetzt wird die Verquickung von individueller Emanzipation und gesellschaftlicher Zurichtung durch die virtuose Kameraführung von Carolina Steinbrecher, mit der Kull bereits bei ihrem Langfilmdebüt „Jibril“ (2018) zusammengearbeitet hat. Mal empfindet eine wackelige Handkamera die Bewegungen der Figuren nach, mal wechseln sich verschwommene Einstellungen ab mit scharf fokussierten und imitieren so den selektiven menschlichen Blick. Schräg angeschnittene Frames zeigen lediglich Teile des Körpers, verweilen auf Augen oder Lippen, dann wieder eröffnet sich ein Panorama, das die Figuren winzig klein in der urbanen Landschaft zeigt. Parallel dazu suggeriert die Dramaturgie, dass sobald sich das Außen – jenseits intimer Zweisamkeit oder dem vertrauten Arbeitsumfeld – zwischen Sascha und Maria drängt, ihre frisch geknüpfte Verbindung auf die Probe gestellt wird.

So etwa bei einem Dorffest in Brandenburg, zu dem Sascha Maria mitnimmt. Plötzlich werden Differenzen in ihrer Sozialisation und der Altersunterschied überdeutlich. Mit ihrer typischen sanften Neugier lässt sich Maria auf das Ungewohnte ein, vielleicht, um Max zu gefallen, vielleicht auch in der Hoffnung, Sascha dadurch näher zu kommen. Die jedoch scheint Marias Verhalten geradezu als Verrat zu empfinden. Denn Sascha hat eine harte Mauer zwischen sich und ihrem alten Umfeld errichtet und rebelliert offen gegen das Macho-Gehabe der dortigen Männer und die Zurschaustellung heteronormativer Rituale. Oder stecken in den divergierenden Verhaltensweisen vielleicht auch unbewusste Abgrenzungsversuche voneinander? Schließlich bietet dieser erste Konflikt eine (allzu) einfache Möglichkeit, sich rasch zurückzuziehen, um sich nicht weiter auf die Nähe zu einem anderen Menschen, auf ein wirkliches Kennenlernen einlassen zu müssen.

Foto: Salzgeber

„Ich glaub, ich kann das nicht: Glück“, wird Sascha wenig später sagen, und diese erstaunlich ehrliche Einsicht offenbart vielleicht mehr über sie, als ihr bewusst ist. Ob die Beziehung zwischen Sascha und Maria eine Chance hat, lässt der Film offen. Und das ist nur konsequent: Hat man sich einmal vom Skript gelöst, ist weder ein Happy End noch ein dramatisches Aus zu erwarten. Schließlich sind es genau diese ungreifbaren Momente und diese Flüchtigkeit, die das ausmachen, was man gemeinhin „Glück“ nennt.

Glück/Bliss

von Henrika Kull

DE 2021, 90 Minuten, FSK 16, deutsch-englisch-italienische OF,

teilweise mit deutschen UT

Salzgeber

Hier auf DVD.