SUPER 8: Interview mit Michael Brynntrup

Buch

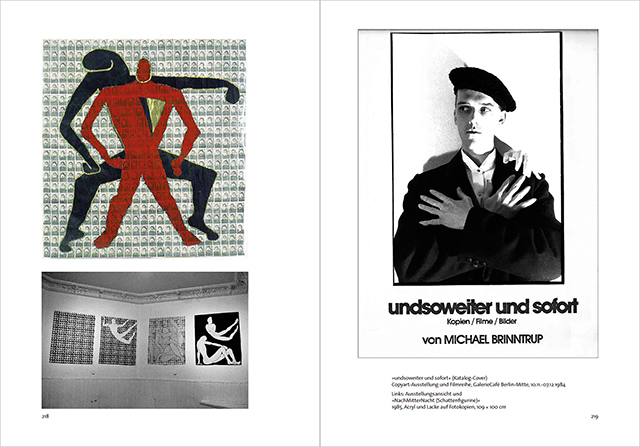

„Sollte man gesehen haben“, schrieb Wiglaf Droste 1986 lakonisch in der taz über die „Intimität, Unmittelbarkeit und schnell entwickelte Situationskomik“ der Super-8-Filme von Michael Brynntrup. Als „ästhetisch gebrochen und pathetisch verrätselt: wunderschön ambitioniert“ charakterisierte sie Dietrich Kuhlbrodt 1990 in der Frankfurter Rundschau. Der neue Bild- und Textband von Michael Brynntrup zelebriert auf 400 Seiten die Magie des Phänomens Super 8. Als Mischung aus Werkschau und eigenständigem Opus lässt dieses, wie es der Künstler selbst nennt, „Materialbuch“ Fotos, Grafiken und Zeichnungen auf Tagebucheinträge, Rezensionen und Filmskizzen treffen. Christian Lütjens hat mit Brynntrup über das Buch, grenzenlose Kunst und die wilden 80er gesprochen.

„Wo sind denn hier die Limits?“

Interview: Christian Lütjens

Michael, ein Motto, das Du in Deinem „SUPER 8“-Buch postulierst, lautet: „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man Filme machen.“ Warum nun ein Buch? Weil man Bücher machen muss, worüber man keine Filme machen kann?

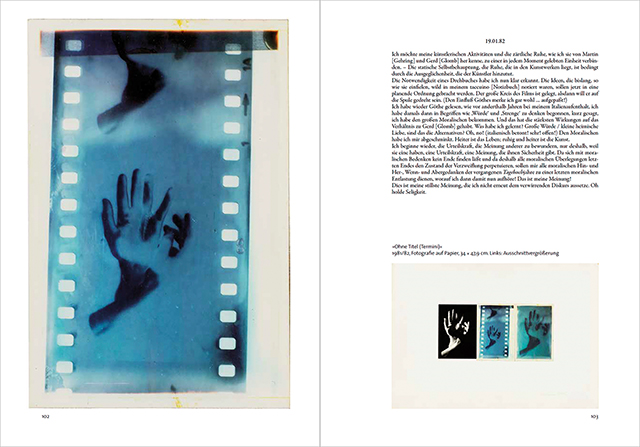

Oh, eine überraschende und spannende Frage! Da muss ich erst mal nachdenken. – Wahrscheinlich habe ich das Buch wie einen interaktiven Film aufgefasst. Es ist ja ein Materialbuch, in dem ganz unterschiedliche Materialien zusammenkommen: Texte, Film-Stills, Zeichnungen, Faksimile. In diesem Buch wimmelt es von Bildern. Man kann frei entscheiden, wo man genauer hingucken und hängenbleiben will. Man kann den Fluss der Bilder stoppen und sich selbst ein Bild machen. Der eigentliche Ausgangspunkt, das Buch zu machen, war allerdings, dass ich die Super-8-Artikel, die ich Anfang der Achtziger Jahre für die taz geschrieben habe, wiederveröffentlichen wollte. Dann wucherte das Projekt vier, fünf Jahre vor sich hin. Es entwickelte sich ähnlich wie meine Filme: Beim Sammeln von Ideen und Material entstehen neue Zusammenhänge, und aus der Erkenntnis von Zusammenhängen entsteht ein schlüssiges Konzept. In diesem Fall kam ich von den Super-8-Artikeln auf den Zeitraum, in dem sie entstanden sind, die frühen Achtziger, und von dort zu dem Schluss, dass in dieser Phase ganz konzentriert sehr viel passiert ist, das mich als Künstler und Mensch bis heute prägt. Es ging also um die Anfänge.

Welche Anfänge sind damit konkret gemeint?

Als ich noch ziemlich jung, erst zweiundzwanzig Jahre alt war, hab ich eine Art Flucht aus Deutschland unternommen und bin nach Italien gegangen, wo ich meinen ersten Film „September, Wut – eine Reise“ gedreht habe, eine Art Identitätssuche mit filmischen Mitteln. Gleichzeitig wurde mir immer bewusster, dass ich schwul bin, und am Ende der Reise stand die Entscheidung, nach Berlin zu gehen. Das waren drei parallele Entwicklungen, die relativ eng getaktet innerhalb weniger Monate 1981/82 passierten und rückblickend eigentlich die wesentlichen Veränderungen in meinem Leben markierten: das Coming-out als schwuler Mann, der Umzug nach Berlin und der erste Film, der auch das Bekenntnis zum Künstlertum war. Durch die Tagebuchaufzeichnungen, die ja auch einen größeren Teil im Buch ausmachen, werden diese Zusammenhänge nachvollziehbar und sind mir auch selbst erst mit der Arbeit am Buch so richtig klar geworden. Da gibt es Sätze wie: „Bin ich nun schwul? Die Frage muss ich mir selbst mal stellen.“ Das Bekenntnis zum Künstlertum taucht im Tagebuch sogar zweimal im Abstand von vier Wochen mit nahezu identischen Worten auf. Irgendwo hab ich fotografiert, und ein Passant fragte, was ich da mache, und ich hab ohne drüber nachzudenken geantwortet: „Sono Artista“ – „Ich bin Künstler.“ Das war nicht geplant und hat mich in dem Moment selbst überrascht, aber es war ein Bekenntnis. Beim Umzug nach Berlin ging es um Freiheit. Westberlin in den Achtzigern war ja ein Eldorado der Freiheiten, ein Konglomerat von Outcasts, die so wie ich vor der Bundeswehr, vor dem Staat flohen und Freiräume suchten, fanden und auch ausnutzten.

Michael Bryntrupp – Foto: Marcel Steger

Gleichzeitig war es aber auch die eingezäunte Stadt mit der Mauer drumherum, der Du in „Todesstreifen – ein deutscher Film“ ein ganz eigenes Denkmal gesetzt hast …

Diesen Film zu machen, war für mich wichtig, um anzukommen. „Todesstreifen“ war mein zweiter Film, und der erste, den ich in Berlin gemacht habe. Als ich in der Stadt gelandet war, hat mich diese Umzäunung natürlich interessiert. Anfangs hab ich mich gewundert, dass die Berliner völlig den Bezug zum Umland verloren zu haben schienen und es scheinbar auch nicht vermissten. Berliner haben sich überhaupt nicht für die Mauer interessiert. Für mich als Neuankömmling war das anders. Eine Vorgeschichte zu „Todesstreifen“ war, dass ich eine Radtour entlang der Mauer unternommen habe – drei Tage lang, mit Übernachten auf den Hochständen, von denen aus man über die Mauer gucken konnte. Ich erinnere mich noch, dass mich im Amerikanischen Sektor einmal die MP, die Military Police, geweckt hat. Denen ist wohl mein Fahrrad aufgefallen, also kamen sie rauf und wollten wissen, was ich da mache. „Ich schlafe“, hab ich geantwortet. „Ach so, Sie schlafen, na dann is ja gut.“ Offenbar fanden sie es ungewöhnlich, dass jemand entlang der Mauer die Grenzen auslotete. Für mich war es logisch. Ich wollte wissen: Wo sind denn hier die Limits? Ich denke, diese Herangehensweise lässt sich auf meine künstlerische Arbeit generell übertragen.

Das Buch „SUPER 8“ versammelt neben Materialien zu Super-8-Filmen, die zwischen 1983 und 2001 entstanden, auch frühe Zeichnungen, Foto-Experimente und literarische Texte, darunter „Eine Vorstudie zum Schlusspunkt“ von 1981, die man als künstlerisches Manifest verstehen kann. Ist sie eins?

Die Gedanken, die ich darin entfaltet habe, vertrete ich jedenfalls im Großen und Ganzen auch heute noch: Dass Kunst eine Entwicklung durchmacht, von der Höhlenmalerei bis zu den konzeptionellen Kunstwerken von heute, und dass Kunst dabei immer immaterieller wird. Früher wurde der David aus dem Stein geschlagen, ein Film bzw. das Lebendbild ist flüchtig und eine Lichterscheinung, und inzwischen wird die Kunst noch immaterieller, vergeistigter, reflektierter, theoretischer und konzeptioneller. Aber in gewisser Weise habe ich immer noch den Glauben an David. Ein Kunstwerk muss für sich stehen können und materialisiert sein, in welcher Form auch immer. Es kann nur eine Zeile sein, die auf etwas hinweist, aber eine Vergegenständlichung muss stattfinden, ein Abschluss muss gefunden werden. Davon handelt die „Vorstudie“. Trotzdem ist mein Kunstbegriff ein relativ weiter. Wenn Leute ihr Leben lang zum Beispiel ihre Wohnung gestalten, immer wieder neu möblieren und die Wände tapezieren, ist das für mich eine Kunstkategorie, die zählt. Dann mag das nicht entdeckt werden und womöglich gibt es gar nicht den Anspruch, es zu zeigen, aber es kann trotzdem Kunst sein: Jemand findet einen Ausdruck seiner Persönlichkeit und Individualität. Ich selbst habe aber nie für zu Hause oder für die Schublade produziert. Ich habe mit meinen Arbeiten immer die Öffentlichkeit gesucht.

Foto: Salzgeber

Allerdings ohne auf den Massengeschmack abzuzielen oder den filmischen Zeitgeist bedienen zu wollen. Hattest Du dennoch filmische Vorbilder?

Nicht so richtig. Ich finde Geschichte, ein Geschichtsbewusstsein, grundsätzlich wichtig und setze mich gerne mit Dingen auseinander, die zu früheren Zeiten gemacht wurden oder einfach historisch sind. Ich hab ja auch mit großem Interesse Kunstgeschichte studiert. Und natürlich hab ich während des Studiums im Filmclub der Studentenschaft die damals angesagten Filme von Wenders und so weiter gesehen. Aber ich hab diese Filme nie als Vorbild für meine eigene Arbeit genommen. Beim Filmemachen bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Ich hab mir das Filmen mit Super 8 einfach selbst beigebracht, Super 8 war billig und verfügbar. Auch andere Medienformate wie Video und Computer habe ich mir immer dann angeeignet, sobald sie im Consumer-Bereich ankamen und erschwinglich wurden. In den Achtzigern war ich jung, um nicht zu sagen unbedarft und tollkühn, ich wollte die Welt um mich herum kennenlernen und mir gingen in allem die Augen über. Was mich interessierte, floss direkt in die Filme ein. Diese Freiheit und Spontaneität ist auch typisch für die Super 8 und die Achtziger, für die Postmodernitäten – dass Anleihen aus allen möglichen Bereichen aufgenommen werden und damit frei jongliert wird, wie man es auch in der Architektur aus dieser Zeit sieht. Wenn ich mich in meinen Filmen auf Philosophen, Dichter oder Mythen bezog, ging es mir nicht darum, erschöpfende Abhandlungen über sie zu produzieren, sondern darum, mir bestimmte Aussagen und Theorien herauszugreifen, die mir etwas sagten. Der Rest wurde improvisiert. Inhalte und Authentizität waren mir wichtiger als technische Perfektion. Das ist heute immer noch so. Ich gehe leicht und locker mit dem Medium Film um, es muss Spaß machen. Ich denke, diese Leichtigkeit überträgt sich auch aufs Publikum.

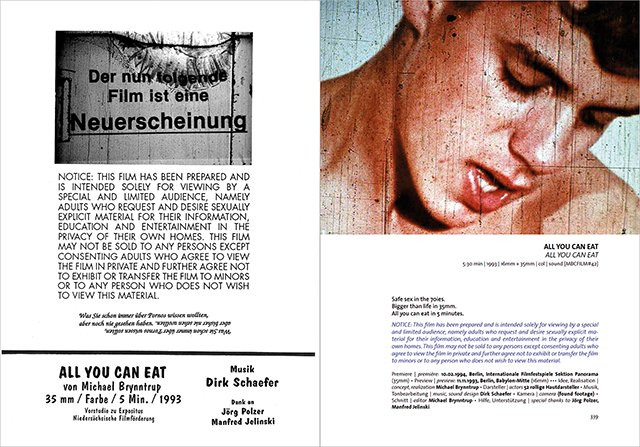

Thematisch reichen die Beiträge in „SUPER 8“ von Tuntenkultur über griechische Mythologie bis zu Religion, Aids, Pornografie und die eigene Biografie. Gibt es Filme aus Deinem Oeuvre, die für Dich einen herausgehobenen Stellenwert haben?

„Handfest – Freiwillige Selbstkontrolle“ und „Die Statik der Eselsbrücken“ sind Filme, die mir sehr lieb und wichtig sind. Beide Filme sind ‚Selfies‘, da wende ich mich von der Leinwand herunter direkt ans Publikum und sage zum Beispiel „Guten Abend, ich heiße Michael Brynntrup“. Und beide Filme provozieren auch mit relativ gewagten Bildern. In „Handfest“ geht es um Identität, Identitäterä, wie es da heißt, und es ist erkennbar, dass sich da ein schwuler Typ vor der Kamera zum Besten gibt, obwohl das Wort schwul nicht auftaucht. Auch „Die Statik der Eselsbrücken“ ist sehr persönlich. Da unternehme ich sogenannte Selbstversuche, zum Beispiel zeige ich mich schlafend und habe im Schlaf eine Erektion. Das Publikum war von dieser Verquickung der Unschuld des Schlafes mit Andeutungen von Hardcore-Sex immer schön irritiert. Die beiden Filme sind auch ähnlich entstanden. Schnipsel hier, Schnipsel da, spontane und inszenierte, hab ich gesammelt und zu einem Werk zusammenfügt.

Foto: Salzgeber

Schnipsel hier, Schnipsel da – das passt auch zu „SUPER 8“. Das Buch transportiert optisch und thematisch die Berliner Subkulturen der Achtziger und Neunziger und den Do-it-Yourself-Charme des Super-8-Zeitgeists. Deine jüngeren Arbeiten seit der Jahrtausendwende werden dagegen ausgespart. Warum? Ist das Buch eine Zeitkapsel?

Zeitkapsel ist ein treffliches Wort; es ist das Kondensat einer konkreten Phase, meiner Anfänge. Der historische Rückblick spielt eine zentrale Rolle, das „Ah, wie war das damals“ und die Vermittlung des Lebensgefühls, wie ich es in Berlin vor allem in den Achtzigern erlebt habe. Da schien alles verfügbar, alles durfte benutzt werden, es gab keine Ängste, und die Möglichkeiten sich auszuleben und zu verwirklichen waren gegeben. Das Grundgefühl war: „Wir riskieren was. Wir haben zwar nichts, aber wir haben uns.“ Das beste Beispiel dafür waren die Trümmertunten, die im SchwuZ nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Theke standen und in der Regel sofort dabei waren, sobald man sagte: „Wir drehen morgen einen Film, willst du mitmachen?“ Ich glaube, die damalige Affinität zu Billigkultur und Trash gibt es in dieser Form heute nicht mehr, sie war authentisch und identitätsstiftend. Die Art Filme zu konsumieren hat sich natürlich auch verändert. Wir haben unsere Super-8-Filme früher immer „live“ gezeigt: Der Künstler ist anwesend und zwar am Projektor. Nicht nur auf Festivals, auch in Bars, Discos oder auf CSD-Partys. Das waren ganz spezielle Events, oft in Verbindung mit Performances oder Musikgigs. Die Begeisterung, mit der wir das damals gemacht haben, lässt sich heute, wo Jeder bei Youtube und Vimeo Filme zu Hause konsumieren, vorzappen und wegklicken kann, schwer vorstellen. Aber einen Film am Computer zu sehen, ist halt kein kollektives Erlebnis und du erlebst es nicht am eigenen Körper. Das ist der große Unterschied zu damals. Ich will das gar nicht werten. Das Internet mit seiner Interaktivität brachte neue Möglichkeiten der Präsentation von Lebendbild mit sich, die ich von Anfang an interessant fand. Ich habe sie auch früh, schon Ende der Neunziger, lange bevor es Youtube gab, ausprobiert. Aber das war eben nicht mehr Thema dieses Buches. Vielleicht kommt es in ein nächstes.

Foto: Salzgeber

Als Begleitprogramm zum Erscheinen von „SUPER 8“ sind Präsentationen geplant, in denen das Projekt vorgestellt und Filme gezeigt werden, die im Buch eine Rolle spielen. Was kann man da erwarten?

Der Plan ist, dass wir über das Buch sprechen und dazu eine Auswahl von acht meiner Super-8-Filme zeigen, beginnend mit „Der Rhein – ein deutsches Märchen“ von 1983, wo es um meine Familiengeschichte geht, bis hin zu dem späteren New-York-Film „NY‘ NY‘ ‘n why not“ von 1999, einem musikalischen Spaziergang über die Christopher Street. Auch „Handfest“ wird gezeigt. Und meine Porno-Collage „All You Can Eat“. Ein Querschnitt also. Weil die Filme relativ kurz sind, zeigen wir das Programm in zwei Blöcken mit einer Pause zwischendurch. Vielleicht wird’s ja ein Event.

Hat das Buch eine Botschaft?

Wenn es das Freiheitliche und die Leichtigkeit vermittelt, die die Super-8-Zeit prägten, und vielleicht dazu ermutigt, auch mal Grenzen zu überschreiten, würde mich das freuen. Man darf auch mal radikal sein, auch mit sich selbst. Ich denke, meine Filme, und vielleicht auch das Buch, führen an Grenzen, und bestenfalls darüber hinaus. Dann positionieren sich die Leute. Dann fängt man an nachzudenken, Horizonte zu erweitern, sich persönlicher Limits bewusst zu werden, und erkennt, dass hinter eigenen Wahrnehmungsschranken noch eine andere Welt liegt. Das war für meine Arbeit immer ein wesentlicher Motor. Eigentlich ist in allen meinen Filmen ein Moment drin, wo es um die Überschreitung der Grenzen des Üblichen ging. Ich finde es wichtig, die Zuschauer an solche Grenzen mitzunehmen. Es ist eine Einladung zum Dialog. Jeder kann sagen „Das geht mir zu weit“ oder „Das ist mir zu viel“, aber er ist immerhin gezwungen, sich auseinanderzusetzen und zu positionieren – und zwar differenzierter als die Zensur-Algorithmen von Youtube und Vimeo das tun, wenn sie meine Filme einfach aufgrund bestimmter Kriterien sperren – oft, wenn es um Sex und Nacktheit geht –, ohne den Kontext zu berücksichtigen. Aber um auf die Frage zurückzukommen: Wenn das „SUPER 8“-Buch eine Botschaft hat, wäre sie wohl „Erkenne Freiräume und nutze sie!“.

SUPER 8

von Michael Brynntrup

Gebunden, 400 Seiten, 357 Abbildungen (in Duoton/Farbe), 44,00 €

Salzgeber Buchverlag