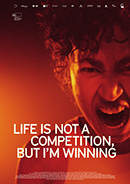

Life Is Not a Competition, But I’m Winning

Trailer • Kino

Wenn die Sportgeschichte von den Siegern geschrieben wird, wo bleiben dann all jene, die nie an den großen Wettbewerben teilnehmen durften? In Julia Fuhr Manns semidokumentarischem Debütfilm entert ein Kollektiv queerer Athlet:innen das Olympiastadion von Athen und ehrt dort diejenigen, für die das Siegerpodest niemals vorgesehen war. Sie treffen Amanda Reiter, eine trans Marathonläuferin, die mit den Vorurteilen der Sportveranstalter:innen zu kämpfen hat, und Annet Negesa, eine 800m-Läuferin, die von den internationalen Sportverbänden zu einer hormonverändernden Operation gedrängt wurde. Gemeinsam erschaffen sie eine radikale Utopie. Noemi Yoko Molitor über einen Film, der den normativen Machtgefällen, die der Leistungssport bis heute erzeugt, reparative Bilder und Gesten entgegensetzt.

Foto: Cine Global

Die Fassade bröckelt

Die Protagonist:innen in Julia Fuhr Manns Film „Life Is Not a Competition, But I’m Winning“ haben die Liebe zum Sport gemeinsam. Unter ihnen sind Menschen, die einfach Lust am Laufen haben, andere suchen den Wettkampf im freundlichen Spiel, und wieder andere sind Profisportler:innen, die an Meisterschaften teilnehmen. Am Beispiel der Frauen-Kategorie im Laufsport zeichnet der Film in Form eines Doku-Essays nach, wie sehr der Profisport von Geschlechtervorstellungen und Körpernormen geprägt ist und welche Ausschlüsse sich an der Kulturgeschichte des Sports nachvollziehen lassen. Wie Archivmaterial zeigt, schafften einige Leichtathlet:innen den weiten Weg bis zu den Olympischen Spielen, auch wenn die Sportwelt sie nicht laufen sehen wollte oder ihnen fast die Freude am Rennen genommen hat. Neben Profisportler:innen, die von ihren Erfahrungen berichten, kommen im Film Künstler:innen und Filmemacher:innen, die das Laufen lieben, zu einem queeren Kollektiv zusammen, das sich auf Zeitreise durch die Geschichte des Frauenprofisports begibt. Im Film tritt dieses Kollektiv an, um den normativen Machtgefällen, die der Leistungssport bis heute erzeugt, reparative Bilder und Gesten entgegenzusetzen.

Plötzlich ist dann auch Stella Walsh, polnische Siegerin im 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles und Adressatin einer regelrechten Genderpanik über ihren Laufstil, nicht mehr allein. In den schwarz-weißen Archivaufnahmen aus einer Reportage, die die Läuferin beim Training zeigen, gesellen sich die Mitglieder des Kollektivs aus der Jetztzeit hinzu. Die Gruppe stimmt per Montage in Walshs Trainingstechniken ein und absolviert mit ihr die Liegestützen auf gespreizten Fingern, mit denen Walsh die Muskelgruppen trainiert, die sie für die 100-Meter-Strecke braucht.

„Life is Not a Competition“ ist eine Collage aus dokumentarischen Aufnahmen, Archivbildern und neu entwickelten visuell-lyrischen Szenen. Durch das Zusammenführen dieser Elemente gelingt es dem Film, von den Mechanismen der Diskriminierung seitens der großen Sportföderationen zu erzählen, und gleichzeitig die Körperbilder und Geschlechternormen, in die diese Institutionen über Jahrzehnte investiert haben, mit filmischen Mitteln zu befragen, ja ihnen sogar einige utopische Steinchen in den Weg zu legen.

Am Anfang des Films steht der 800-Meter-Lauf – jene Disziplin, die bis heute im Zentrum von Diskussionen um Frauen in der Leichtathletik steht. Lina Radke, die 1928 den 800-Meter-Lauf der Frauen bei den Olympischen Spielen in Amsterdam gewann und damit die erste deutsche Leichtathletik-Goldmedaille in der Geschichte der Spiele holte, wurde keine Siegerehrung zuteil, sie stand auf keinem Siegertreppchen. Zu groß war der mediale Aufruhr um die Disziplin, die 1928 zum ersten Mal für Frauen geöffnet und am Tag ihrer Einführung schon wieder verboten wurde. Die Erzählstimme des Films erklärt, dass der 800-Meter-Lauf dem Körper mehr abverlangt als jede andere Laufstrecke. In der Geschlechterordnung des frühen 20. Jahrhunderts wurden Frauen als das „schwache Geschlecht“ imaginiert. Zeuge zu werden, wie sie in dieser Leichtathletik-Disziplin alle Erwartungen übertrafen, war für das Internationale Olympisches Komitee (IOC) lange unerträglich. Nach dem Lauf 1928 ließen Reporter:innen verlauten, dass einige Läufer:innen vollkommen zusammengebrochen seien. Und obwohl Radke einen Weltrekord verzeichnete, hieß es seitens des IOC, die Läufer:innen seien physisch überfordert. Es dauerte 32 Jahre bis die Mittelstreckendistanz bei den Olympischen Spielen wieder für Frauen geöffnet wurde.

Geschlechterstereotype manifestieren sich im Sport also zum einen auf sozialer Ebene: Wie es eine der Protagonist:innen aus der Jetztzeit im Film ausdrückt, ist der Druck hoch, bestimmten Dresscodes zu folgen – und sich „hetero-sexy“ zu repräsentieren. Das äußere Erscheinungsbild war nicht nur lange der Tenor in Sportkommentaren bei Fernsehübertragungen, sondern ist bis heute immer wieder Gegenstand von Verbandsvorgaben und nicht zuletzt ausschlaggebender Faktor im Sponsoring. Kleidervorschriften, wie sie besonders im Beachvolleyball zu Diskussionen führten, folgten lange dem männlichen Blick.

Foto: Cine Global

Auch die Frage der Fairness im Wettbewerb verläuft bis heute androzentrisch: Männer können nicht „zu schnell“ sein, Frauen schon. Tests zur Geschlechtsüberprüfung wurden zum zentralen Instrument, das die Medizinkommissionen des IOC und des Leichtathletikweltverbands World Athletics (WA) anwendeten, wenn die Leistung von Läufer:innen „auffällig“ schien. Der Film schildert es: Was in den 1940ern mit ärztlichen „Weiblichkeitszertifikaten“ begann, ging in den 1960ern zu Nacktparaden bei Meisterschaften über, die mit physischen Untersuchungen einhergingen. Die Paranoia um „verkleidete männliche Sportler aus der Sowjetunion“ diente als Begründung. Nach Klagen von Sportler:innen wurden die später populären Chromosomentests, in die alle Sportler:innen der Frauen-Kategorie einwilligen mussten, ausgesetzt. Die Sportverantwortlichen behielten sich das Recht auf Tests bei Verdacht jedoch vor. Heute stehen nicht mehr Chromosomen im Zentrum, Tests zur Geschlechtsüberprüfung zielen stattdessen auf Sportler:innen ab, deren Testosteronwerte über dem Durchschnitt liegen. Gelten die körpereigenen Werte als zu hoch, wird ihre Senkung zur Bedingung, um überhaupt starten zu können. In vielen Fällen rät die WA Sportler:innen auch zu medizinisch nicht notwendigen Operationen. Wie Annet Negesa in „Life Is Not a Competition“ berichtet, werden sie regelrecht dazu gedrängt. Dass bei diesen bis heute gebräuchlichen Verfahren häufig rassistische Blickdiagnosen am Werk sind, zeigt sich daran, dass Sportler:innen aus afrikanischen und südasiatischen Ländern überproportional herausgegriffen werden.

Es ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass körpereigenes Testosteron Vorteile verschafft. Dennoch kreisen die aktuellen Debatten um Fairness und den „Schutz der Integrität“ der Frauen-Kategorie immer wieder um das Hormon. Entgegen dem Recht auf Privatheit, kommt es in vielen Fällen zu Zwangsoutings durch die Medien, aber auch durch die Verbände selbst. Vor allem inter und trans Frauen werden hier zur Zielscheibe. Im Film berichten einige Sportler:innen, was es bedeutet, wenn der eigene Körper zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen wird. Hinzu kommt, dass an Sportler:innen, die in der Männer-Kategorie starten, keine Tests zur Geschlechtsüberprüfung vorgenommen werden. Unterschiedliche Trainingsbedingungen, variierende Budgets von Sportverbänden, Zweitberufe zur Existenzsicherung, kulturellen Erwartungen, ankonditionierte Zurückhaltung – all das sind Faktoren, die Startbedingungen beeinflussen. Doch Geschlechtertrennung gilt weiterhin als der Garant der Fairness.

Foto: Cine Global

Der erfolgreichste Olympionike in der Geschichte der modernen Spiele ist der Schwimmer Michael Phelps. Phelps, Spitzname „Flying Fish“, wird oft als Beispiel für diese ungleiche Überwachung genannt – so auch in „Life Is Not a Competition“. Phelps wird für seine körperlichen Merkmale wie die große Flügelspannweite seiner Arme gefeiert. Sein Körper produziert weniger Milchsäure als die Körper anderer Sportler:innen; Milchsäure zwingt die Muskeln zu Ruhepausen. Weder das IOC noch der WA erwarten von ihm, diese Gegebenheit medikamentös zu drosseln.

Beim Besuch des Panathinaiko-Stadions in Athen chrasht das Kollektiv im Film schließlich die Soundspur des Audioguides für Besucher:innen, der die Olympischen Ideale der friedlichen Gesellschaft und Menschenwürde betont, mit Walkie-Talkies: Diese Ideale haben nie für alle gegolten! Die Marathonläuferin Amanda Reiter berichtet, wie ihr bei einem Wettbewerb in Bayern der zweite Platz zugewiesen wurde, obwohl sie den Lauf gewonnen hatte. Bei ihrem Einspruch wurde klar, dass dem Veranstalter sehr daran gelegen war, sie von der öffentlichen Siegerehrung auszuschließen – eine trans Frau an der Spitze passte einfach nicht ins Bild. Die Goldmedaille wurde schließlich mit der Post an Reiters Verein geschickt. Auf einer Laufbahn über den Dächern von Berlin dreht sie schließlich gemeinsam mit Mitgliedern des Kollektivs ihre Runden.

Noch einmal in der Hauptstadt. Bilder aus dem Jahnstadion und dem Olympiastadion in Berlin sind mit Fernsehkommentarstimmen unterlegt. Dann besetzt das Kollektiv eine Ansagekabine, sitzt also für einen Moment buchstäblich selbst in der Schaltzentrale, und lässt es über die leeren Ränge hinweg aus den Lautsprecheranlagen blubbern und piepsen. Schließlich erheben sich die Stimmen, sie klingen nun wie Walgesänge, posthumane Töne deuten sich an. Immer noch im Stadion lösen sich die Körper der Gruppe auf. Sie werden zu Flüssigkeiten, die in die Laufbahn einsickern, mit der Materie verschmelzen und sich unten im Erdreich verewigen. An Stellen wie diesen bräuchte es das Manifesto auf der Tonspur gar nicht unbedingt, die Bilder sprechen selbst am stärksten.

Foto: Cine Global

In der umgedrehten Kamera von Caroline Spreitzenbart hängt ein Handstand unter der Decke. Am Ende des Films kippt ein ganzes Stadion aus dem Lot. Die Stadien, die von Athlet:innen so heiß geliebt werden und Orte der Ekstase, aber auch der Existenzsicherung sind – in diesen Momenten erscheinen sie von ihrer anderen Seite. Im Kippbild zeigen sie sich als die gigantischen Zentren der Zurichtung, die sie auch sein können.

Das Berliner Olympiastadion wird gleich zu Beginn des Films als Ort gezeigt, in dem die nationalsozialistische Ideologie sich in der Architektur zu verewigen suchte: Das für die Olympischen Spiele 1936 errichtete Stadion vermodert inzwischen von Innen. Was wie antike Steinblöcke wirken sollte, erweist sich heute als dünnes Betongerüst, auf das Sandstein aufgetragen wurde, die Fassade ist porös geworden.

Berlin ist auch der Ort, an dem die Mittelstreckenläuferin Caster Semenya bei den Weltmeisterschaften 2009 Gold über 800 Metern holte. In ihrer gerade erschienenen Autobiografie „The Race to Be Myself“ schildert sie die medizinische Gewalt, die sie als 18-Jährige einen Tag vor dem Finale von einer Reihe von WA-Ärzten erfahren hatte. 2023 bestätigte der Europäische Gerichtshof, dass ihre Menschenrechte verletzt wurden. Starten darf Semenya bei Olympia heute jedoch trotzdem nicht auf ihrer Strecke, denn sie möchte keine testosteronsenkenden Mittel mehr einnehmen, wie sie es jahrelang tat, um den Bedingungen des WA und des IOC nachzukommen.

Foto: Cine Global

Auf diese Weise wurde vielen Läufer:innen die Chance genommen, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Die Mittelstreckenläuferin Annet Negesa aus Uganda durfte bei den London Olympics 2012 plötzlich nicht starten, niemand hatte sie informiert, wofür die Bluttests waren, die 2011 vorgenommen wurden. Sie schildert im Film, dass sie über die Operation, zu der die WA ihr anschließend geraten hatte, um ihren Testosteronspiegel zu senken, im Vorfeld nicht ausreichend informiert wurde. Durch die Folgen konnte sie nicht mehr auf ihrem alten Level trainieren, sie verlor ihr Uni-Stipendium und ihren Manager. Anstatt die OP nachzustellen und die Gewalt visuell zu reinszenieren, wie es in vielen Dokumentarfilmen üblich ist, zeigt „Life Is Not a Competition“ Negesa in Zeitlupe beim Laufen, während sie erzählt, was ihr widerfahren ist. Sie fragt heute auch, wieviel Einverständnis es überhaupt geben kann, wenn von medikamentösen Behandlungen bzw. OPs Karrieren abhängen, und klärt junge Läufer:innen über ihre Rechte auf.

Ein weiteres Beispiel für Civil-Rights-Aktivismus ist Wilma Rudolph, dreifache Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Sie weigerte sich, am „Welcome Wilma Day“, den ihr ihre Heimatstadt Clarksville ausrichten wollte, teilzunehmen, es sei denn die Stadt verzichte auf die Segregation des Publikums. Parade und Bankett wurden zum Schlüsselmoment der Desegregation in Tennessee. Der Film würdigt auch die politische Arbeit, die Sportler:innen wie Wilma Rudolph seit jeher leisten.

Ähnlich der Fassade des Berliner Olympiastadions, die mittlerweile bröckelt, ist in Athen der weiße Marmor auf vielen der Ränge nur ein optischer Effekt. Unter der bemalten Oberfläche befindet sich schlicht Holz. Es ist vieles faul im Leistungssport. Sein Fundament ist ins Wanken geraten.

Life is Not a Competition, Bur I’m Winning

von Julia Fuhr Mann

DE 2023, 79 Minuten, FSK 0,

deutsche OF

Am 14. Dezember im Kino