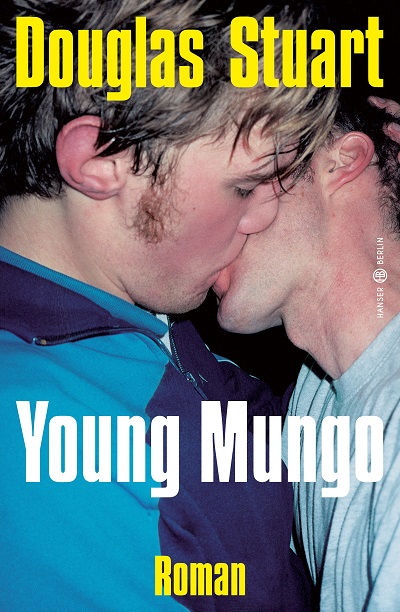

Douglas Stuart: Young Mungo

Buch

Es gibt ein Leben nach dem Booker Prize – und auf den ersten Blick ist das nicht mal großartig anders. Nach dem Weltbestseller „Shuggie Bain“ thematisiert auch Douglas Stuarts zweiter Roman „Young Mungo“ in schonungsloser Akribie den Alkoholismus, die Gewalt und die toxische Männlichkeit in den Armutsvierteln von Glasgow. Im Mittelpunkt steht auch diesmal ein autobiografisch grundierter Titelheld, der mit seiner Homosexualität erst mal klarkommen muss. Der Roman sei kein Sequel, betonte Stuart in einem Interview, bilde aber mit „Shuggie Bain“ ein Diptychon. In seine raue Welt einzutauchen ist nicht immer bequem, aber nötig, findet Marko Martin – der „Young Mungo“ nicht nur als perfektes Gegenmittel zu ideologischer Huschigkeit empfindet, sondern auch als starken Beitrag zur unterrepräsentierten Literatursparte der queeren Working-Class-Fiction.

Unwirtliches Gelände

von Marko Martin

Gleich zu Beginn dieses Romans befindet sich der vaterlose Glasgower Teenager, den alle Mungo nennen, in denkbar übler Gesellschaft. Zwei verwahrloste Männer haben zusammen mit ihm die Stadt verlassen, um auf dem Land zu campen und zu angeln. Vordergründig tun sie das im Auftrag von Mungos Mutter, welche die beiden bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker kennengelernt hat …

Douglas Stuart, geboren 1976 in Glasgow und aufgewachsen unter prekären Umständen ebendort, doch inzwischen als erfolgreicher Autor in New York lebend, kehrt in seinem zweiten Roman „Young Mungo“ in jenes deprimierende Milieu zurück, das er bereits in seinem Debüt „Shuggie Bain“ beschrieb. Für diesen Roman, der zum Weltbestseller wurde, erhielt Stuart 2020 den renommierten Booker Prize. Allerdings: Muss man das wirklich wissen, um sogleich in die Geschichte dieses Mungo einzutauchen und quasi ab der ersten Seite zu hoffen, es möge alles gut ausgehen und der Junge den zwei Widerlingen entkommen? Ja und Nein. Ja, denn manch schwuler Rezensent hatte nach der Lektüre des Romans moniert, der Autor plagiiere sich hier gleichsam selbst und erzähle die bekannte Geschichte erneut: Junger Homosexueller in rüder Prekariats-Umwelt kämpft um sein Überleben.

Der Autor dieser Zeilen bekennt, dass er „Shuggie Bain“ noch nicht gelesen hat. Doch ob Selbstplagiat oder nicht: Was ist tadelnswert daran, literarisch erneut in das eigene Herkunftsmilieu zurückzukehren, um zusätzliche Geschichten zu schreiben und Aspekte aufzudecken? Und dass in der Queer Literature jene fragilen Nachkommen der einst von Marianne Faithfull besungenen (und längst arbeitslos gewordenen) „Working Class Heroes“ allzu präsent sind, wird wohl ohnehin keiner behaupten. Was stattdessen in den zum Teil ärgerlichen Reaktionen auf „Young Mungo“ auffällt, ist eine Art Genervtheit oder gar Ressentiment zwischen den Zeilen: Irgendwann solle doch auch wieder mal Schluss sein mit diesen deprimierenden Unterschicht-Geschichten um betrunkene Mütter und deren gewalttätige Kumpane, um versteckt homosexuelle Söhne und deren Kampf, aus den erlebten Täter-Opfer-Mustern auszubrechen. Gäbe es stattdessen nicht Erbaulicheres, spielerisch umkreiste Identitäts-Sachen etwa, aus dem eigenen journalistisch-akademischen Umfeld?

Douglas Stuart – Foto: Clive Smith

Dabei müsste doch die Wucht von Mungos Geschichte gerade jene packen, die „die soziale Frage“ entweder für obsolet halten oder in ideologischer Huschigkeit jegliches Unrecht sogleich „der“ Gesellschaft respektive „dem“ Kapitalismus anzulasten trachten. Doch sind die zwei Gestalten, denen Mungo in dieser unwirtlichen Fluss- und Waldlandschaft ausgesetzt ist, keineswegs „Opfer des Systems“. Und nicht wegen Eigentumsdelikten, wie sie am Lagerfeuer dem Jungen mit zunehmend schwerer werdender Zunge erzählen, waren sie einst im Gefängnis, sondern wegen Vergewaltigung.

Dann aber wechselt die Szenerie, und Mungo ist wieder in der Stadt – freilich nicht in jenem Teil Glasgows, der wirtschaftlich prosperiert (und dessen selbstbewusst junge Bewohner er abgrundtief hasst), sondern im Viertel der „Abgehängten“, der Trinker und Kleinkriminellen, in dem er zusammen mit seinem brutalen Bruder Hamish, der sensiblen Schwester Jodie und einer Mutter lebt, die schon am frühen Vormittag die Likörflasche öffnet. Einige werfen Douglas Stuart vor, er bade geradezu lustvoll in Klischees – doch was, wenn dieser Gegenwartsautor hier ebenso schonungslos eine verdrängte Realität beschreibt wie seinerzeit Émile Zola am Ende des 19. Jahrhunderts? Und was die (Homo-)Sexualität betrifft: Im Unterschied zum prätentiösen Edel-Kitsch eines Jean Genet hat sie bei Stuart überhaupt nichts plebejisch Subversives, sondern muss sich im hiesigen Macho-Milieu voller Angst verstecken oder versucht sich auszuleben in einer furchtsamen, mitunter rüden, mitunter auch zärtlichen Weise, die beinahe (wäre das Wort nicht so bigott verstellt) „keusch“ zu nennen wäre. Und ja, es ist große Beschreibungskunst, wie der Autor nun Mungo auf den etwa gleichaltrigen James treffen lässt, der sich auf dem Dach eines Sozialwohnungsgebäudes als Taubenzüchter versucht. Wie die beiden sich umkreisen, in Wörtern und danach auch in Gesten näherkommen, in Missverständnisse torkeln und sich voneinander entfernen, ehe sie schließlich …

Genau an dieser Stelle werden etwaige Leseerwartungen unterlaufen. Die von der Familie und der Umwelt bedrohte und ohnehin fragile Beziehung hat keine Chance zu wachsen, denn plötzlich taucht Mungos älterer Bruder Hamish auf und prügelt James auf eine Weise zusammen, die vermuten lässt, dass hier gerade ein Mord geschieht. Aber James überlebt, während Mungos aufgeschreckte Mutter die wahnwitzige Entscheidung trifft, den angeblich verweichlichten jüngeren Sohn in die Hände jener Gestalten zu geben, die ihm die „männlichen“ Tugenden des Wanderns, Angelns und Campens beibringen sollen.

Was bei Beginn der Lektüre eine Szenerie aus dem Vorangegangenen zu sein schien, entpuppt sich also als denkbar schreckliche Gegenwart: Mungo, nun ohne James und ohne seine verständnisvolle Schwester Jodie, ist den beiden völlig ausgeliefert, vor allem in den nächtlichen Stunden im Camping-Zelt, in einem ganz realen Albtraum. Dass er schließlich, missbraucht und vergewaltigt, die beiden Widerlinge quasi in einem Akt präventiver Notwehr umbringt, erscheint folgerichtig, tut dem Roman aber ebenso wenig gut wie die Prügelszene von James´ (Beinahe-)Ermordung. Genau das nämlich ist jener „Tick zu viel“, der dramaturgisch gar nicht nötig wäre. Dennoch ist „Young Mungo“ ein sehr starker Roman, den man nicht zuletzt aufgrund der Schlussszene nach Mungos Rückkehr in die Stadt versöhnt abschließt: „James biss sich auf die aufgesprungene Lippe. Plötzlich drehte er die gebrochene Hand um. Er hielt Mungo den bandagierten Handrücken entgegen, und die geschienten Finger, die den weichen Flaum am Ansatz seiner Wirbelsäule gestreichelt hatten, bewegten sich leicht, unauffällig. Mit dem Verband war die Geste grob, undeutlich, aber Mungo verstand. Er winkte nur einmal. Einmal war genug. Komm, sagte er. Komm mit.“

Young Mungo

von Douglas Stuart

Aus dem Englischen übersetzt von Sophie Zeitz

Hardcover, 415 Seiten, € 26,

Hanser Berlin