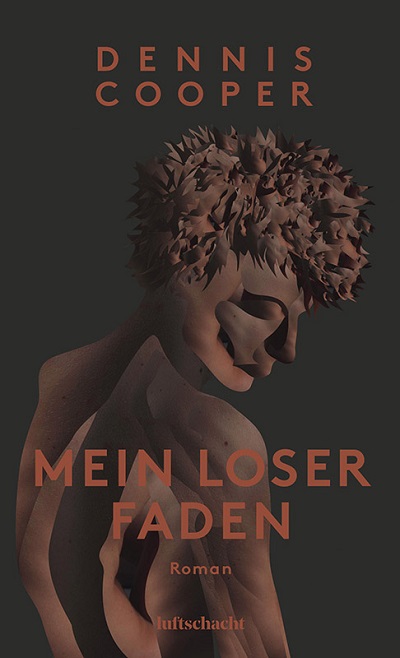

Dennis Cooper: Mein loser Faden

Buch

Der US-Schriftsteller Dennis Cooper wurde in den 90er Jahren durch seinen Roman-Zyklus „George Miles“ („Ran“, „Sprung“, „Dreier“, „Fort“, „Punkt“) berühmt. Heute lebt der Outlaw-Autor in Paris, wo er sich auch als transgressiver Filmemacher („Like Cattle Towards Glow“) betätigt und einen berüchtigten Blog schreibt. Im Luftschacht Verlag ist nun in deutscher Übersetzung ein Roman aus dem Jahr 2002 erschienen: „Mein loser Faden“, entstanden kurz nach dem Amoklauf von Columbine, wirkt auf den europäischen Leser wie eine Art Gebrauchsanweisung für Amerika. Jenseits aller vermeintlicher Gemeinsamkeiten des „Westens“ erkundet er – wie viele andere Werke des Autors – die Einsamkeit und Ratlosigkeit der Menschen in einer Welt, die vom Recht des Stärkeren regiert wird und deren Waffengesetze es erlauben, dass jeder „für 15 Minuten“ der vermeintlich Stärkste sein kann. Für uns schreibt Michael Sollorz, der selbst schon Cooper ins Deutsche übersetzte hat, über ein abseitiges Jugendporträt, dem man sich als Leser*in nur schwer entziehen kann.

Larry Got His Gun

von Michael Sollorz

Vor etwas mehr als 20 Jahren unternahm der Verfasser dieser Zeilen zusammen mit seinem damaligen Lebensgefährten das Wagnis, zehn Kurzgeschichten des Amerikaners Dennis Cooper für den kleinen Wiener Passagen-Verlag ins Deutsche zu übertragen („Trug“, 1996). Sie waren in den 80er Jahren geschrieben und ließen uns erschaudern. So etwas hatten wir wohl kaum zuvor gelesen: „Gott hob das Dach vom Haus des Mannes, der mit seinem Opfer beschäftigt war. Da war der Mann, er wühlte in einer Schublade voller winziger scharfer Gegenstände. Gott erfasste kaum ihren Sinn. Da war der Junge, mit Blut befleckt. Da waren sie, zusammen, machten Liebe.“ Damals erzählte uns der New Yorker Schriftsteller Christopher Bram („In Memory of Angel Clare“, „Father of Frankenstein“) bei einem Besuch in Berlin lachend, dass sich die Teilnehmer eines Treffens US-amerikanischer Autoren vor ihrem Kollegen Cooper tatsächlich gefürchtet hätten. Dann sei er ihnen jedoch sanft und liebenswert erschienen, keineswegs wie ein Junkie und Vergewaltiger, Knabenschlächter und Leichenschänder.

Dieser Tage nun unternimmt es ein anderer kleiner Wiener Verlag, den berüchtigten Outlaw auf Deutsch zu verbreiten. Bereits 2017 erschien „God Jr.“ bei Luftschacht, für 2019 ist „The Sluts“ angekündigt, das sind gute Taten, danke, Leute! Denn Coopers literarische Qualität steht außer Zweifel, und ginge es den Großverlagen zuvörderst um Literatur, gehörte „der hierzulande skandalös unbekannte US-Autor“ (Kulturnews) längst in eines dieser werbestarken Häuser. Doch sie weichen zurück vor so einem Werk. Cooper ist zu schwul, zu unmoralisch, zu radikal. Und irgendwie versteht man sie sogar. Auch der Verfasser dieser Zeilen, selbst nur ein braver Leser, suchte sich schon nach wenigen Seiten vor der Dunkelheit des neuen Buches zu schützen, verdächtigte den Autor, er treibe wieder bloß seinen Schabernack mit unserm ehrlichen Entsetzen. Doch es half alles nichts, eher beförderte es die Abwehr noch, dass eine sehr persönliche Beziehung entstand. Der Roman „Mein loser Faden“ ist ein Buch, dem man sich nur schwer entziehen kann.

Dennis Cooper – Foto: privat

Die Helden gehen noch zur Schule. Sie nehmen sich Sixpacks Bier aus den meterhohen Kühlschränken ihrer Eltern. Sie fahren ziellos mit dem Auto durch die Gegend, es wird Los Angeles sein, denn die Rede ist von einem Friedhof voller Kinostars aus der Schwarzweißfilm-Ära. Kalifornisches Ambiente also, doch weiter weg könnte Hollywood nicht liegen. Der Ich-Erzähler ist Larry, er beschreibt sich als großen, introvertierten Typ, schlaksig mit spitzen Beckenknochen, die den Mädchen wehtun. Er hilft seinem ständig besoffenen Kumpel Pete, einen harmlosen Jungen zu töten. Dafür zahlt ihnen ein Nazi-Mitschüler 500 Dollar, er will das Tagebuch des Opfers, weil er darin kompromittierende Einträge befürchtet. Larry wirkt eiskalt, man ahnt schon bald, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Seine Freundin Jude sagt: „Du bist so gestört. Es macht mir Angst.“ Doch die Feststellung bleibt ohne Folgen, jeder lebt für sich, abgekapselt, nicht nur von der Umgebung, sondern auch von den eigenen Gefühlen. Man zeigt sie nicht, sie sind bedrohlich und fremd oder doch mindestens schwer unterzubringen. Coolness heißt das erste Gebot in der Hackordnung dieser Altersklasse, die es dem 1953 geborenen Cooper seit jeher so angetan hat. Und ringsum lauern Gefahren.

Aus der Zerbrechlichkeit seiner Teenager, ihrer Nähe zu Drogen und Kontrollverlust, ihrem sexuellen Erwachen, schlägt der Autor immer schon erotische Funken, die manchem Leser zu weit gehen. Die einen fordern das Verbot seiner Bücher, während ihn andere mit Céline oder Genet vergleichen. Kann sein oder nicht, Papier ist geduldig. Was Cooper aber unbedingt auszeichnet, ist seine Fähigkeit zur Einfühlung. Er kriecht förmlich hinein in die Köpfe seiner adoleszenten Helden, und es gelingt ihm, aus Figuren heraus zu sprechen, die so gut wie keine Sprache haben. „Dann sitzen wir nur da und sehen zu, wie die Welt wie immer gegen uns arbeitet.“

Auf dem Schulhof, hinterm Turnsaal der Mädchen, gibt es dieses Eckchen, wo sich die Raucher treffen. „Seit Columbine wird es von Kameras überwacht“. Columbine ist der Hintergrund, vor den Cooper seine Versuchsanordnung über Gewalt diesmal platziert. 1999 marschierten Dylan Klebald und Eric Harris, zwei 18-Jährige am unteren Ende der sozialen Hierarchie, schwer bewaffnet aufs Gelände ihrer Schule und erschossen 13 Menschen, dann sich selbst. Drei Jahre nach diesem Gemetzel im kleinen Städtchen Columbine in Colorado erschien „My Loose Treat“ in England und den USA. Columbine wurde zum Vorbild für nachfolgende Schul-Massaker, ein Fanal. Dazu unser cooler Larry: „All die Typen, die damals andere Typen auf ihrer Highschool abgeknallt haben, sind so langweilig.“

Und natürlich ist Larry gar nicht so cool. In Wirklichkeit versinkt er in Schuld und Ratlosigkeit, schließlich nahezu in Schweigen. „Als Rand gestorben ist, bin ich so geworden. Ich habe früher viel geredet, aber jetzt nur noch spärlich.“ Larry hat Rand geschlagen, mit der Faust, und von diesem Schlag hat sich Rand nie erholt. „Hätte ich gewusst, dass ich als Verrückter ende, hätte ich Rand fest genug geschlagen, um ihn gleich da zu töten.“ War Rand der Liebhaber von Larrys 13-jährigem Bruder Jim? „Ich erzählte jedem, dass ich Rand geschlagen habe, weil er Jim etwas Schwules angetan hatte.“ Die Gewalt, die Larry ausübt, wird sein letztes Ausdrucksmittel. „Ich habe gerade Pete geschlagen, nicht fest. Ich muss ihn entweder schlagen oder schwul werden.“ Das will er jedoch ums Verrecken nicht, die verinnerlichte Homophobie verströmt ihr Gift, auf den Selbsthass bleibt Verlass. „Ich dachte, jemand der nett zu mir war, wenn ich betrunken war, wäre schwul. Ich dachte, ich wäre schwul, wenn ich jemanden mochte, wenn ich betrunken war.“ Und auch Larry hat mit seinem Bruder geschlafen, immer wieder, es war ihr Geheimnis. Ist es wahr, hat es der Kleine gewollt? Larry widerspricht sich, die Auskünfte bleiben nebulös. „Ich lüge die ganze Zeit. Es ist nicht allzu schwer.“ Larry lügt, zieht den Leser in seine Verwirrtheit hinein. Er belügt uns alle, vor allem aber belügt er sich selbst. „Ich halte es nicht aus, mir zu wünschen, dass er mich auf diese Weise liebt“, gesteht er. „Wenn ich realisiere, dass Jim mich geliebt hat, will ich mich und ihn umbringen. Ich kann es nicht ändern. (…) Ich tue nie, was ich will.“

Momente, in denen Linderung für Larrys Leiden möglich scheint, dosiert Cooper homöopathisch. Etwa kommt der Junge eines Abends abgekämpft nach Hause, und für einen Augenblick hofft er, die Eltern würden ihm vorschlagen, gemeinsam etwas zu unternehmen, bevor er wieder bloß hochgeht in sein Zimmer. Doch es geschieht nicht. Vater ist nur noch ein Schatten seiner selbst, er hat Krebs. Mutter trinkt, sie vertraut Larry an: „Dein Dad hat mir gerade gesagt, dass er mich nicht liebt.“ Nichts Besonderes, eine gewöhnliche vierköpfige Familie. Die emotionale Verwahrlosung, unter der alle leiden, scheint allgegenwärtige Normalität. Der Verzicht auf Erklärungen erzeugt die besondere Grausamkeit des Textes, nirgends Trost, keine Erlösung. „Vielleicht werde ich, wenn ich tot bin, einen Sinn ergeben“, sagt Larry. Alles zerfällt schon, Bruchstücke. Da hilft auch der Psychiater nicht mehr, zu dem beide Brüder regelmäßig gehen. „Er muss nur fragen. Er ist so nah dran. Er könnte es in meinen Augen sehen, wenn er schauen würde, doch er schreibt mein Rezept.“ Neuroleptika, Antidepressiva, Cooper erzählt von einer kranken, unter den gegenwärtigen Umständen nicht mehr therapierbaren Gesellschaft. Zu ihrem Wesenskern gehört die Gewalt. Keine Rettung in Sicht, stattdessen immer wieder Kopfkino vom Schlagen und Töten, unentwegt spielt Larrys entzündetes Gehirn neue Szenen durch, als suchte er einen Weg ins Freie. Er sieht sich als Vergewaltiger. Malt sich aus, wie er alle erschießt, Pete, Jude, seinen kleinen Bruder Jim. Diese Phantasie ist stärker als Larry, er zieht seine „Pistole unter dem Sitz hervor und begann so sehr zu weinen, dass ich nicht aus dem Auto kam.“ Das ist nun sicher nicht gelogen.

Mein loser Faden

von Dennis Cooper

aus dem Amerikanischen von Raimund Varga

Gebunden, 160 Seiten, 18 €,

Luftschacht Verlag