Portrait: Dominique Fernandez

Der Schriftsteller Dominique Fernandez ist der schwule Grandseigneur der französischen Literatur. Mit „L’Étoile rose“ (1978) schrieb er Frankreichs ersten Roman über eine mannmännliche Liebe; 2007 war er der erste offen homosexuelle Autor, der in die Reihen der Académie française aufgenommen wurde. Heute ist er über 90 Jahre alt, doch sein Schaffensdrang ist ungebrochen: 2022 veröffentlichte er den zweiten Teil eines Roman-Diptychons über die Ehe für alle, im Januar ein 560-seitiges Sachbuch über die russische Literatur der Sowjet-Ära. Marko Martin hat Dominique Fernandez in dessen Wohnung in Paris besucht. Das Portrait eines besonnenen, inspirierenden, aber auch irritierenden Charakters.

Dominique Fernandez und Marko Martin beim Interview – Foto: Harry Louiserre

Der Unsterbliche von Pigalle

von Marko Martin (Mitarbeit: Harry Louiserre)

Auch das Verruchte ist nicht mehr das, was es einmal war. Bill Ramseys Sechzigerjahre-Hit über „die große Mausefalle mitten in Paris“ dürfte damals wohl noch das Harmloseste gewesen sein, das mit dem Viertel unterhalb von Montmartre und Moulin Rouge zu assoziieren war, jahrelang mit seinen Sex-Shops und Absteigen die Inkarnation „zwielichtiger Halbwelt“. Jetzt freilich ist sonniger Vormittag, und die vielen neu entstandenen Cafés und Restaurants mit ihren per QR-Code zu ordernden mediterranen Brunch-Menüs machen keineswegs den Eindruck, in den Stunden nach Sonnenuntergang ihren Charakter signifikant zu ändern. Ist das nun beruhigend, spießig oder gar literatur-abtötend?

Ich werde gleich darüber sprechen, denn ich bin in einer der Nebenstraßen von Pigalle verabredet mit dem Romancier Dominique Fernandez. Der vertrat in seinem Essayband „Der Raub des Ganymed – Eine Kulturgeschichte der Homosexualität“ u. a. die These, mit dem früher Verbotenen verschwinde auch das Faszinosum, und wo früher verführerischer Halbschatten war, gleiße nun allzu banales Licht. Allerdings ist das schon eine Weile her. Das viel diskutierte Buch erschien im französischen Original 1989 und drei Jahre später in deutscher Übersetzung beim frankophilen „gay-friendly“ Freiburger Verlag Beck & Glückler, der inzwischen nicht mehr existiert. Einer der weiteren damals prominenten Verlagsautoren war übrigens Denis Belloc (1949-2013), der in seinen autobiographischen Romanen ein durchaus neonhelles Mitternachts-Pigalle beschrieb, voller Merguez- und Kebabstände, ausgemergelter Gestalten und käuflicher, ergo denkbar trister Lust, eine Welt, die auch der 1993 an Aids verstorbene Autor, Schauspieler und Regisseur Cyril Collard in seinem Filmdrama „Wilde Nächte“ (1992) zeigte.

Der 1929 geborene Dominique Fernandez indes gehört nicht nur einer gänzlich anderen Generation an als Belloc und Collard, er definiert Homosexualität auch nicht allein durch den Sexus, und Literatur nicht lediglich als „Selbsterlebtes“: Eleganz, Stil, Sprachmelodie und Satzrhythmus, doppelter Boden und Spiegelung, Ironie und kontemplative Subversion dürfen bei ihm keinesfalls fehlen. Und so ist es vielleicht nicht ohne Belang, dass Fernandez, Enkel eines in Paris ansässigen, doch bereits 1905 verstorbenen mexikanischen Diplomaten, nicht nur ein fundamental anderes Zeitbewusstsein besitzt und ungleich mehr weiß über Dauer und Vergänglichkeit, Kontinuität und Brüche, sondern seit nunmehr über drei Jahrzehnten in der alles andere als heruntergekommenen Rue de Douai wohnt, der Straße der klassischen Gitarrenhändler und anderer Musikalienläden.

Hier prägen Pariser Haussmann-Fassaden mit schmalen Eisengitter-Balkonen das Bild. Im dunkel lackierten wuchtigen Tor der Zieladresse ein kleines Türchen, das sich nach Eingabe eines Codes öffnet, dann über das Kopfsteinpflaster des Hofs und über knarrende Stufen hinauf in den zweiten Stock, wo in der geöffneten Tür ein freundlicher schlanker Mann in eleganter taubengrauer Hose und mit dunkelblauem Polo-Shirt steht. Man sieht Fernandez sein fortgeschrittenes Alter nicht unbedingt an. Vielmehr wirkt er mit über 93 Jahren noch überaus vital. Er begrüßt mich freundlich, fährt sich über den noch immer vollen weißgrauen Haarschopf und führt durch einen schmalen, von Bücherwänden flankierten Flur in den kleinen Salon. Derweil teilt er en passant sein Wissen um all jene Spuren und Schichtungen mit, die die bewegte Vergangenheit der Rue de Douai zeichnen. Dass in Numero 11 der 1958 verstorbene Schriftsteller und Pigalle-Chronist Francis Carco logiert habe, Autor der freizügigen, auch ins Deutsche übersetzten „Jesus-Schnepfe“, in der 22 dagegen Bizet, Delacroix und Degas, dass in Nummer 50 im 19. Jahrhundert ein von Flaubert, Zola und den Brüdern Goncourt frequentierter Salon existiert habe und in Nummer 69 die legendäre Tanzschule Studio Wacker beheimatet war, wo im Jahre 1937 ein gewisser Jean Marais auf einen gewissen Jean Cocteau traf …

Im Salon sprenkelt das Licht der Vormittagssonne das glänzende Parkett. Dominique Fernandez nimmt auf der einen Seite des schmalen Tischchens Platz – auf einem modernen Sofa, nicht etwa auf einer Chaiselongue. Klassische Möbel, Stehlampen, weiße, mit akkurat geordneten Bücherreihen und unzähligen Klassik-CDs gefüllte Regale, und auf Konsolen manch bronzene oder dezent vergoldete Kleinigkeiten, die wertvolle Preziosen sein könnten oder auch gehobener Nippes, womöglich mitgebracht von den zahlreichen Reisen des erklärten Barockliebhabers. Bei aller Gediegenheit hat all das aber nichts Pompöses, Überladenes. Es wirkt eher so unprätentiös wie der sympathische Hausherr selbst. Nichts exaltiert Huldvolles liegt in seiner Gestik und Mimik. Selbst als ich erzähle, wie ich ihn einst als Autor für mich entdeckte – als junger Student Mitte der Neunzigerjahre in Paris und Leser der linksliberalen Wochenzeitschrift „Nouvelle Observateur“, in der er zu jener Zeit eine faszinierende Kolumne zu kulturellen und literarischen Themen schrieb –, zeigt der Gastgeber keinerlei befriedigte Eitelkeit, sondern behält diese natürliche Offenheit im Gesicht. Dabei hätte er durchaus Grund zur Hybris.

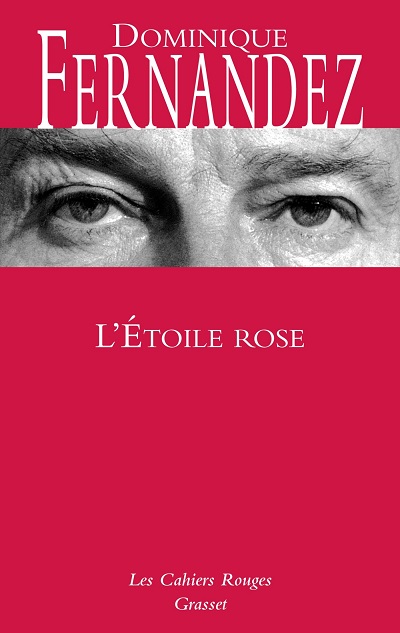

Dominique Fernandez’ „L’Étoile rose“ gilt als Frankreichs erster schwule Roman

Stationen eines (beinahe) Jahrhundertlebens: Studium in Italien, Dozent in Neapel, 1968 Promotion über Cesare Pavese, anschließend die langjährige Lehrtätigkeit an der Universität in Rennes als Professor für italienische Literatur. Von 1961 bis 1971 verheiratet, Vater zweier Kinder, seit Mitte der siebziger Jahre offen homosexuell. Mit „L’Étoile rose“ 1978 dann der erste explizit schwule Roman. Für die Pasolini-Romanbiographie „In der Hand des Engels“ erhielt er 1982 den begehrten Prix Goncourt. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet dieses Buch, das weder Pasolinis oftmals rüde Sexualität noch dessen Probleme mit der Kommunistischen Partei verschweigt, wurde sogar in der DDR veröffentlicht. Im Jahre 2007 schließlich Fernandez’ Wahl in die Reihen der sogenannten „Unsterblichen“ der Académie française. „Und das als erster offen lebender Homosexueller. Da fast zeitgleich mit mir Assia Djebar als erste Algerischstämmige in die ehrwürdige, 1635 gegründete Académie aufgenommen wurde, mussten wir uns von einem der anderen ‚Unsterblichen‘ anhören: ‚Wundervoll, jetzt haben wir also eine bougnoule und einen pédé …‘ Beides natürlich denkbar pejorative Vokabeln, um uns herabzusetzen.“

Die hellblauen Augen blinzeln, in der Stimme weniger Empörung als überraschtes Mitleid mit so viel unreflektierter Abneigung. Weshalb wirkt der Mann, der mir hier gegenübersitzt, nicht nur mindestens zehn Jahre jünger, sondern auch denkbar entspannt? „Nun, weshalb sollte ich mich beklagen? Die Zeit, in der ich heterosexuell verheiratet war, war doch keine verlorene. Ich habe wundervolle Kinder und einen bis heute stimulierend weitgefächerten Freundeskreis von jung bis alt, jenseits aller Geschlechtergrenzen. Außerdem: bei aller Beschäftigung mit Homosexualität in Architektur oder Literatur, die das Thema vieler meiner Reisen und Bücher ist – es geht doch immer zuvörderst um den anderen, den präzisen Außenseiterblick als lediglich um den Sexus, oder?“ Zu diesen Worten kein koketter Augenaufschlag, nicht einmal der Anhauch einer Pose, wie man sie bei einer derart verdienten Schriftstellerpersönlichkeit eventuell erwarten könnte.

Generell scheint Dominique Fernandez – obwohl noch immer einer der bekanntesten Autoren Frankreichs und damit zumindest in diesem Sinne keineswegs ein „Außenseiter“ – wenig übrig zu haben für die üblichen Aufgeregtheiten des Literaturbetriebs, der in seiner Pariser Ausformung noch beträchtlich inzestuöser und Gossip-verliebter ist als anderswo. Noch nicht einmal die Geschichte seines Vaters, dem er 2009 eine umfangreiche Biographie gewidmet hat, verführt zu (negativem) Renommieren. Dieser war Ende der Dreißigerjahre – wie zahlreiche andere seiner Generation – von links nach extrem rechts gewandert, ein Literaturkritiker und intellektueller Kollaborateur, der während der deutschen Besatzung dann sogar eine Gruppe französischer Autoren anführte, die in Weimar von Goebbels empfangen wurde. Was jenen Ramon Fernandez nicht daran hinderte, sich bewundernd mit Marcel Proust und Henri Bergson auseinanderzusetzen und sogar eine Freundschaft mit Marguerite Duras zu pflegen, deren damaliger Mann zu jener Zeit im KZ Dachau saß; die Duras sollte später beide Männer in unterschiedlichen Romanen literarisieren. Kurz vor der Befreiung von Paris starb Fernandez senior am 2. August 1944 an einem Herzinfarkt; zu seinem Sohn hatte er nach der Scheidung von seiner ersten Frau ohnehin keinen Kontakt mehr.

Von all diesen Verwicklungen erzählt nun – achtzig Jahre später – Dominique Fernandez ohne ostentatives name dropping, ja noch nicht einmal mit dem Selbstverständnis des Jahrhundertchronisten oder dem Bewusstsein, Angehöriger einer solch hochkomplex ausdifferenzierten Kultur wie der französischen zu sein. Nicht einmal peinigendes Unbehagen an dieser Familiengeschichte ist zu spüren, eher schon das Interesse des genuinen Romanciers an Menschen und deren ambivalenten Verhaltensweisen, die zwar nicht zu entschuldigen, womöglich noch nicht einmal zu erklären sind, wohl aber zu erzählen.

Somit wäre der Erzähler immer auch der Widerpart des abstrahierenden Ideologen? Hatte Dominique Fernandez nicht bereits in seinem Pasolini-Roman die doktrinäre Verschwörungsthese, sein Protagonist sei im Auftrag der Rechten und des Vatikans ermordet worden, anhand unzähliger widersprechender Fakten und Details ad absurdum geführt? Hatte er nicht gleichzeitig auch davon erzählt, wie Pasolini von den konservativen und progressiven Gralshütern seiner Zeit, nicht zu vergessen manch zänkischem Avantgardisten, regelmäßig gepiesackt worden war, während das subversiv Ungebärdige des Künstlers dennoch immer wieder triumphierte? Und war nicht auch einer seiner größten literarischen Erfolge, „Porporino oder Die Geheimnisse von Neapel“, für den er 1975 den renommierten Prix Médicis erhielt, ein Beispiel für den epochenübergreifenden Triumph des Erzählers über Doktrin und Norm?

Die Geschichte Porporinos führt weit zurück ins letzte Drittel des 18. Jahrhunderts, in die quirlig dekadente, kunstsinnige, aber auch gewalttätige Welt der aristokratischen Palazzi, vor allem aber ins Geschehen vor, hinter und auf der Bühne des berühmten Teatro San Carlo, in dem zu dieser Zeit Kastraten wichtige Opernrollen innehaben und das Publikum mit ihren hohen Stimmlagen und Trillern entzücken. Der Icherzähler Porporino erinnert sich, inzwischen längst aus Neapel entschwunden und als nunmehr alter Mann im Heidelberg der beginnenden Romantik lebend, an jene vergangene, überhitzte Epoche, die ihm als Kastrat so viel körperliches und seelisches Leid angetan, jedoch mitunter auch die Illusion geschenkt hatte, zumindest in einigen exaltierten Momenten die Geschlechtergrenzen verwischen zu können. Anderthalb Jahrhunderte später – mittlerweile ist es das Jahr 1974 – entdeckt ein italienischer Verleger dieses Manuskript und schreibt, so die Fiktion in der Fiktion:

„Diese friedliche Revolution der jungen Menschen: die Macht der Blumen, die Unisex-Mode, das jugendliche Vagabundieren, die Liebe zur Musik, und die Liebe zur Liebe! Junge Männer mit langem Haar, Mädchen mit schmalen Hüften – es ist, als ob die Suche nach dem archaischen Paradies, in dem es nur undifferenzierte Geschlechter und Freiheit gab, in ihrer Morphologie zum Ausdruck käme. Ja, es ist verführerisch, eine Verbindung zwischen dem Protest der Hippies unserer Tage und der Begeisterungswelle für die Kastraten eines früheren Jahrhunderts herzustellen!“

Quecksilbrige, Zeitalter verbindende Assoziationen, etwas irritierend und soziologisch gewiss alles andere als unangreifbar, doch geschrieben mit dem Enthusiasmus des Geschichtenerzählers und erwartungsfrohen Wanderers zwischen den Welten. Aber auch Ausdruck einer gewissen Abneigung gegen alles, was der Autor als politisch korrekt, rigid und – dies vor allem – als unsympathisch ambivalenzfrei und unmusisch empfindet?

„Oui“, stimmt Dominique Fernandez mit beinahe schelmischem Lächeln zu. „Das Spiel des Eros hat immer mit Willkür zu tun, Cupido schießt mit verbundenen Augen und verursacht Freude, aber auch ein Leid, das sich nicht in jedem Fall der Gesellschaft zurechnen lässt. Bei sexuellem Missbrauch ist das natürlich radikal anders, da gibt es klare Strukturen individueller und kollektiver Machtausübung, keine Frage. Doch nicht alle weitgefächerten Zonen der Sexualität, der Lust und des Begehrens lassen sich juristisch so klar definieren. Es trotzdem zu versuchen, scheint mir deshalb weniger emanzipatorisch als jakobinisch. Nun, ich bin ja noch nicht einmal ein alter 68er …“

Derweil kein Wort von ihm zu anderen schwulen Autoren, weder zu dem ins Rechtsextreme abgedrifteten Renaud Camus noch zum gefeierten Didier Eribon, der bei der Präsidentschaftswahl 2022 fleißig die Trommel rührte für den linksautoritären Möchtegern-Tribun Jean-Luc Mélenchon. Zum Medienstar Edouard Louis lediglich ein beiläufiges „Ich glaube, nach seinem sehr guten Romandebüt beginnt er sich zu wiederholen“. Und zu Edmund White, den Fernandez in dessen Pariser Jahren ab und an traf, die mild-verwunderte Erinnerung, wie stark doch der elf Jahre jüngere Amerikaner auf „Gay Literature“ fokussiert war. Andere, wie etwa die verstorbenen Yves Navarre oder Hervé Guibert, werden nicht erwähnt, lediglich die Kollegenfreundschaft mit dem korsischstämmigen Romancier Angelo Rinaldi, einem ebenfalls schwulen Académie-Mitglied, kurz gestreift. Diese Zurückhaltung überrascht ein wenig, wenn man an Fernandez’ Eloge auf Michel Tourniers kristalline Sprache im „Ganymed“ denkt, seine Kritik an Marguerite Yourcenars allzu gefälligem Hadrian-Roman und sein Lob für ihre später erschienene „Schwarze Flamme“, oder an seine berührende Reflexion über E. M. Forsters „Maurice“ und dessen gelungene Verfilmung durch James Ivory samt der Überlegung, ob ein Erscheinen des Romans noch zu Lebzeiten des Autors nicht viele sensible junge Homosexuelle vor einem Suizid hätte bewahren können.

Doch vielleicht liegt die Zurückhaltung auch daran, dass Fernandez generell niemand ist, der die Litanei des Früher-war-alles-besser-das-heißt-wilder anstimmen würde. Genauso wie er ganz offensichtlich kein zum Greis gewordener Anschwärmer griechischer Epheben-Statuen oder neapolitanischer Bauarbeiter ist, kein leicht vorwurfsvoller Sublimierer – und schon gar keiner, der sich in Verbalerotik vergangener Abenteuer brüsten würde, die es womöglich durchaus gegeben hat im Paris der vergangenen Jahrzehnte oder bei seinen zahlreichen Aufenthalten im geliebten Süditalien. Diskretion? Wohl eher souveräne, aktuelleren Themen zugewandte Gelassenheit.

So ist Fernandez’ jüngster Roman „L’homme de trop, 2“ eine mehrbändige Gegenwartssaga, die um das Jahr 2012 und die damaligen Debatten um die „Ehe für alle“ kreist, konturiert durch zwei Dreißigjährige, die ein glückliches Paar sind, jedoch auch ein wenig melancholisch ob einer gefühlten Banalisierung ihrer Homosexualität – darin taktvoll bestärkt durch einen belesenen Älteren, der von Zeit zu Zeit mit allerlei Lektürefrüchten von André Gide bis Pasolini aufwartet, jedoch auch an jene Zeiten erinnert, als Homosexualität noch ein Entlassungsgrund war und selbst die kommunistische Gewerkschaft CGT bei ihren Mai-Umzügen keine sichtbaren Schwulen dabeihaben wollte. Der erste Teil des Roman-Diptychons erschien 2021, der zweite 2022 in Fernandez’ Hausverlag Grasset. Der Text beeindruckt durch die literarische und intellektuelle Spannkraft, die sein Werk generell auszeichnen. Er gehört aber nicht zu seinen Meisterwerken. Bei aller Beschreibungs- und Konversationsfinesse ist er eine recht gediegene, in manchen Passagen sogar ein wenig dröge Lektüre, wenn auch ein becircender Beweis der nie erlahmenden Neugier eines Schriftstellers, der sich noch im zehnten Lebensjahrzehnt darauf versteht, die Außen- in eine Romanwelt umzuformen.

Eine Haltung zu den Queer-, Gender- und Identitäts-Debatten der Gegenwart lässt sich aus „L’homme de trop“ derweil nicht ablesen. Stattdessen fällt mir auf dem Tisch, vielleicht gar vom Gastgeber demonstrativ dort platziert, „La religion woke“ auf, eines jener inzwischen zahlreichen Wokeness-kritischen Bücher aus französischer Produktion, deren Verfasser nicht etwa aus konservativem Ressentiment so manchem aus dem angelsächsischen Raum misstrauen, sondern als Sprösslinge einer Kultur spöttischer Libertinage erst einmal allergisch reagieren auf alles, was ihnen bitter neopuritanische Bigotterie und effizienzsüchtige Reinheitsmarotte zu sein scheint. Dennoch: vermintes Gelände, auf dem neben der fröhlichen Skepsis dann eben doch auch so manches Vorurteil wuchert, eine als Toleranzverteidigung missverstandene Ignoranz gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Und tatsächlich erteilt Monsieur Identitätsdebatten unter Berufung auf die Wichtigkeit des „stimulierend weitgefächerten“ Horizonts eine Absage.

„Den anderen, für alle Geschehnisse und Gesellschaftssegmente subversiv offenen Blick vermisse ich in manchen der gegenwärtigen, mit dem Label ‚queer‘ versehenen Veröffentlichungen, da man es dort allzu oft dabei zu belassen scheint, vor allem um sich selbst und um eine sogenannte ‚Identität‘ zu kreisen. Voilà, ich hasse dieses Wort – als Romancier und als Ästhet. Aber auch als alter demokratischer Sozialist, der sich noch gut daran erinnert, dass diese Obsession mit ‚Identität‘ lange vor allem eine Sache der Ultrarechten war und ihrer von Charles Maurras geprägten widerlichen Ideologie von ‚Herkunft und Wurzeln‘, sprich Blut und Boden. Überdies: Was könnte schon allein ‚sexuelle Identität‘ über gelungene Literatur aussagen? Meine beiden Lieblinge Stendhal und Tolstoi waren ja bekannterweise nicht schwul. Und Milan Kundera wurde nicht etwa als Dissident, sondern als Romancier berühmt, und Kafka, Joseph Roth und Bernard Malamud nicht ausschließlich als Juden, sondern als geniale Schriftsteller, die weit über ihr Milieu hinaus Leser erreichten. Halt, stopp: Sie gehörten ja nicht einmal einem wie auch immer gearteten ‚Milieu‘ an…“

Und nun doch ein Lachen; hell, nicht triumphierend. Also ließe sich die schwule ebenso wie die dissidentische oder jüdische Erfahrung, je konkreter sie beschrieben ist, universalisieren? Wäre dann also dieser 93-Jährige, der bereits 1987 mit „Der Triumph des Paria“ einen Roman über den Einbruch von Aids schrieb, tatsächlich einer der letzten Universalisten? Der Gastgeber wehrt freundlich ab; so etwas könne – vielleicht – Resultat des Schreibens sein, sei überdies aber auch eine Frage der Rezeption, doch dürfe nie und nimmer zuvor eine Art Programm darstellen. Ebenso verhalte es sich mit Thesen und politischem Aktivismus innerhalb der Literatur, was er ablehne.

Aber spiegelt Fernandez’ Literatur nicht dennoch die Politik? Legt nicht zuletzt sein Buch über den Vater eindeutig offen, wie kurz besonders in Frankreich der Weg von ganz links nach ganz rechts schon immer war – die scheinbar sich ausschließenden Standpunkte, gesäumt von Pathos, Wut und nie hinterfragten Ideologemen, verbunden durch das gemeinsame Ressentiment gegenüber der liberalen westlichen Moderne und der repräsentativen Demokratie? Und lässt sich daraus nicht eine Verbindungslinie ins Alleraktuellste ziehen: die fast identische, Putins Verbrechen relativierende und den Westen schrill anklagende Rhetorik von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon, eine neoautoritäre Querfront á la Française.

„Interessante Interpretation“, sagt Dominique Fernandez, als wäre diese jüngste Manifestation eines altbekannten und weithin diskutierten Phänomens eine Neuentdeckung. Seltsam bei so einem wachen Zeitgenossen. Doch die Irritation hat noch nicht einmal Zeit sich zu setzen, denn unser höflicher Gastgeber fügt sogleich in nachdenklichem Tonfall hinzu: „Was für eine Tragödie, dieser Krieg zwischen zwei Brudervölkern. Ich kenne die Literaturorte in Russland und in der Ukraine und bin wirklich verzweifelt. Natürlich ist das aber auch ein Stellvertreterkrieg, der Westen und besonders die USA missbrauchen die Ukraine für eigene Interessen, während hier in den französischen Medien die pure Russophobie regiert. Besonders schlimm ist da der angebliche Philosoph Bernard-Henri Lévy. Mich macht das alles todtraurig, doch natürlich ist Putin durchaus ein Übeltäter, noch dazu ein homophober.“

Ein kurzer Moment der Fassungslosigkeit. Verwandelt sich hier gerade ein luzider Romancier in einen jener gedanklich verwaschenen „Ja, aber“-Sager, die mit dem Verweis auf „Komplexität und Kontext“ eben genau diese leugnen? In jemanden, der glasklar zutage liegende Verantwortlichkeiten relativiert und in der fragwürdigen Rede von „den beiden Kriegsparteien“ den fundamentalen Unterschied zwischen Opfer und Täter, Angreifer und Angegriffenen verwischt?

Doch da Monsieur vis-à-vis auf der Couch weiterhin so freundlich und aufmerksam schaut, versuche ich Contenance zu bewahren und in gelassenem Ton ein paar allgemein bekannte Tatsachen in Erinnerung zu rufen: Putins Hintergrund und Entwicklung, seine Ideologie und die fortgesetzten Massenverbrechen von Tschetschenien über Syrien bis zur Ukraine, nicht zu vergessen die faschistoide Propaganda und Repression im Inneren. Dominique Fernandez wiegt den Kopf, als handelte sich bei alledem um Meinungen, diskutable, doch subjektive Interpretationen eines letztlich unverständlichen, in den Nebel der Tragik gehüllten Geschehens. Das unbehagliche Gefühl macht sich breit, dass das Gegenüber nun selbst zum Ideologen wird, zum literaturfernen Eiferer und Politikaster, der „die Vielfalt des Lebens“ sträflich reduziert. Gleichzeitig droht der bis jetzt so geschätzte Autor auf das Niveau jener scheinbaren Nachdenklichkeit zu schrumpfen, die in Wirklichkeit nur eine recht hartleibige Realitätsverweigerung ist.

„Ja mag sein, mag sein“, sagt Fernandez mit unverminderter Freundlichkeit, erhebt sich alsdann mit unerwarteter Leichtigkeit, geht aus dem Raum, kommt aber sogleich wieder mit einem kleinen Packen seiner Bücher, die Russland gewidmet sind, Reiseprosa über Sankt Petersburg und die Transsibirische Eisenbahn, ein Essayband über den hochgeschätzten Tolstoi: „Es wäre mir ein Vergnügen, Sie Ihnen mit auf den Weg zu geben, ein Resultat meiner lebenslangen Beschäftigung der russischen Kultur. Erlauben Sie mir, eine Widmung hineinzuschreiben?“

Pour Marko – en Souvenir d’une sympatique rencontre à Paris …

Ohne Zittern fließt die grazile Handschrift aufs Papier. Danach geht das Gespräch noch eine Weile weiter, wenngleich nun gänzlich apolitisch geworden. Die Höhen der Literatur, die Finessen der Kultur – mais oui! Als wir dann wieder draußen im Flur stehen, weist Dominique Fernandez auf das Bücherregal zur Rechten. „Sehen Sie? Das sind sowjetische Romane, die ab den Fünfzigerjahren in französischer Übersetzung erschienen sind. Das war nicht nur Propaganda, sondern auch vortreffliche Literatur. Mögen also Bücher und nicht Waffen sprechen.“ Er sagt’s in einem so aufmunternden, erwartungsvollen Ton, dass ich mir eine sarkastische Replik verbeiße und nun trotz beträchtlicher Irritation recht herzlich von ihm Abschied nehme. Schließlich war ich ja nicht zu Besuch gekommen, um mich zu identifizieren.