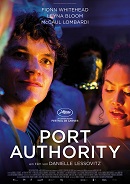

Port Authority

Trailer • DVD/VoD

Auf sanfte Weise radikal erzählt Danielle Lessovitz in „Port Authority“ die Geschichte eines jungen Mannes, der sich im New York von heute in eine Vogue-Tänzerin verliebt – und in deren faszinierende Ballroom-Community gleich mit. Eigentlich sollte der Film mit Shootingstar Fionn Whitehead und Queer-Ikone Leyna Bloom, der in Cannes Premiere feierte, im Dezember im Kino anlaufen. Stattdessen ist „Port Authority“ jetzt sowohl im Salzgeber Club zu sehen als auch auf DVD erhältlich. Unsere Autorin Cosima Lutz über einen mitreißenden Tanzfilm, der Liebe und Geborgenheit jenseits normativer Paar- und Familienbilder feiert.

Foto: Salzgeber

Blut und Glitzer

von Cosima Lutz

Tanzfilme formulieren wie kaum ein anderes Genre den Imperativ: „Sei du selbst!“ Dieses bis zur Blutleere ausgesogene und ins Warenförmige gepresste Authentizitäts-Gebot findet dann meist, oft auch unter Zuhilfenahme einer heroisch und ekstatisch ins Bild gerückten Subkultur, seine glückliche Erfüllung in einer Choreografie befreiter Individualität und Selbstermächtigung. Was aber, wenn dieses Selbst, das sich da ermächtigen soll, ein eher schlurfiges, introvertiertes ist? Muss es sich ändern oder darf es so bleiben?

Die amerikanische Regisseurin Danielle Lessovitz kehrt in ihrem in Cannes gezeigten, immer wieder mit „Paris Is Burning“ (1990) verglichenen Langfilmdebüt „Port Authority“ die gewohnten Tanzfilmverhältnisse auf ziemlich gerissene Weise um. Bis zum wahrscheinlich unspektakulärsten Finale, das je ein Tanzfilm hatte, und das ist schon ziemlich sensationell.

Und das kommt so: Ein junger Mann, Paul (Fionn Whitehead), steigt nach langer Fahrt am New Yorker Busbahnhof Port Authority aus. Kein Tourist, eher ein geprügelter Hund ist er, wie er da mit eingezogenem Kopf, weichem Strubbelhaar und bleich durch die Gänge zieht. Auf Bewährung kam er frei, wie man später erfährt, warum er Probleme mit dem Gesetz hat, bleibt vage. Eigentlich soll ihn seine ihm unbekannte Halbschwester an der Station abholen, aber die erscheint nicht. Lessovitz inszeniert in ihrem Prolog den unwirtlichen Busbahnhof als Zwischenhölle voller gleichgültiger Passanten-Lemuren und mit zwei möglichen Ausgängen: Auf den Stufen zum Bahnhof beobachtet Paul ein paar junge People of Color, darunter die auffallend schöne Wye (Leyna Bloom), beim Tanz. Sie bewegen sich geschmeidig, ihre Moves wirken gekonnt affektiert und theatralisch, humorvoll und stolz. Sie werfen hochkontrolliert Arme, Kinn und Hände in die Höhe, verzwirbeln Schultergelenke und Brustbeine. Sie tanzen Vogue.

In Pauls Blick auf die bunte, queere Truppe zart gebauter, extrem beweglicher Körper blitzt Staunen und leise Sehnsucht auf. Er und Wye sehen einander kurz in die Augen, aber die Gruppe macht sich davon.

Foto: Salzgeber

Die andere Tür, die aus der Zwischenhölle des Gestrandetsein zu führen scheint, öffnet sich, als zwei Fremde Paul verprügeln und ein Dritter einschreitet: Lee (McCaul Lombardi), ein früh verlebter, harter Kerl, der Frauen als Einrichtungsgegenstände betrachtet und in jedem zweiten dahingenuschelten Satz über „Schwuchteln“ schimpft. Er verschafft Paul einen Schlafplatz in einer Notunterkunft und einen Job: Lee und seine Helfer erledigen Zwangsräumungen und gehen mit den säumigen Mietern dabei nicht sehr zart um.

Wie Paul zwischen diesen beiden Welten driftet, dabei zunehmend in Loyalitätskonflikte gerät und versucht, sich irgendwo selbst zu verorten, davon handelt „Port Authority“ vor allem. Zugleich geht dieser visuell selten übers Erwartbare hinausgehende Film sympathisch unbefangen und unprätentiös mit seinem Anspruch um, eine geradezu klassische Boy-meets-Girl-Geschichte erzählen zu wollen. Natürlich kommt es zu einem Wiedersehen mit Wye. Die nimmt ihn, entgegen der anfänglich sehr deutlichen Ablehnung durch einen ihrer Brüder, mit in die New Yorker Ballroom-Szene und in ihre Wahlverwandtschafts-Familie, wo man sich zu acht eine winzige Wohnung teilt.

Hier offenbart der unter anderem von Martin Scorsese koproduzierte Film einen entscheidenden Unterschied zu Jennie Livingstons erfolgreichem Low-Budget-Film „Paris Is Burning“: Er will gar nicht einen besonders tiefen Einblick in die in den 1980er Jahren entstandene Ballroom-Szene geben. Wem denn, und wozu? Wer bisher nicht mitbekam, dass es diese Tanzkultur gibt – Madonnas „Vogue“ brachte das Phänomen endgültig ins allgemeine Bewusstsein –, muss die letzten 30 Jahre auf dem Mond gelebt haben.

Foto: Salzgeber

Lessovitz belässt es bei ein paar Tanzproben und Wettbewerbs-Szenen, wobei Jomo Frays Kamera nie ganz dem Rausch der Bewegung erliegt oder gar eins wird mit den Tanzenden. Voyeurismus für Weiße, koloniale Lust am Spektakel? Fehlanzeige. Auch in der Wohnung der queeren Wahlfamilie bleibt die Kamera, wie Paul, eher Zaungast, vernimmt im Hintergrund das heitere, aber immer leicht angespannte Getratsche über Testosteronblocker und Genitalherpes, immer wieder wird gelacht, weil man einander nachäfft, alles ist ernst und Spaß zugleich, man albert herum und wechselt doch blitzschnell in den professionellen Besprechungsmodus: Wer tritt beim nächsten Wettbewerb in welcher Kategorie an? Man braucht die Preisgelder schon deshalb, weil der Vermieter der überbelegten Wohnung mit Räumung droht.

Lessovitz zeigt diese Welt mit ebenso großer Selbstverständlichkeit, wie Wye später ihre Trans-Identität dem geschockten Paul gegenüber eben nicht „gesteht“. Er ist es, der hier in einem kurzen, deutlichen Dialog in der Defensive ist, ihm wird Rechenschaft darüber abverlangt, warum er offenbar nicht in der Lage ist, „hinter die Oberfläche“ zu sehen.

Paul, verliebt und naiv, stürzt da zwar kurz mal in eine Krise: Er sei doch nicht schwul, stammelt er Wye entgegen. Die kontert: „Und ich stehe nicht auf Schwule“. Aber das Thema ist relativ schnell erledigt: Auf seine anmaßende Frage, wie es denn aber nun „untenrum“ bei ihr aussehe, bekommt er beschieden, dass ihn das schlicht nichts angehe. Und uns als Publikum auch nicht. Gut so, denn es geht hier um eher nichtgenitale Fragen des Dazugehörens und des Füreinandereinstehens. Erst als Paul in diesem Punkt versagt, aus Feigheit nur seine eigene Haut zu retten versucht, bricht der romanzentypische Konflikt scheinbar endgültig über das Paar herein.

Foto: Salzgeber

„Wir sehen oft Geschichten von Menschen aus Minderheitenkulturen, die versuchen, sich in die dominante Kultur zu integrieren, und ich wollte dieses Verhältnis umkehren“, sagt die Regisseurin. Wer in den USA nicht aus einer funktionierenden Familie stamme, die ihn unterstütze, „wie soll der Identität und Vernetzung entwickeln?“ Die Ballroom-Dancer in „Port Authority“ haben sich eine verlässliche Familienstruktur selbst erschaffen, eine „Mother“ steht dem jeweiligen „House“ vor, das Heimat und Teamname in einem ist. Es herrscht untereinander ein Keuschheitsgebot, man sieht sich als Geschwister.

Über diesen Halt verfügt Paul nicht; er, der weiße, heterosexuelle cis-Mann ist hier der eigentlich Abgehängte und Benachteiligte, der sich danach sehnt, dazuzugehören, und ahnt, alles nur falsch machen zu können. Als er seine gutsituierte Halbschwester – eigentlich ja „seine“ Welt – endlich findet, weist sie ihn an der Tür ab. Einen wie Paul nehmen andere nur aus Mitleid auf (wie Lee), oder er muss erst einmal höflich um Einlass bitten (wie gegenüber Wyes Familie).

Fast schon enervierend passiv spielt Whitehead diesen Paul. Wenn sich die unvereinbaren Welten zu begegnen drohen, macht er sich ängstlich aus dem Staub. „Wie ein Geist“ komme er ihm vor, sagt einer von Wyes Brüdern, man treffe nie jemanden, der Paul kenne, unvernetzt scheint er im sozialen Vakuum zu schweben. Während Wye ihm erklärt, ihr Tanz drücke den Raum aus, den man ihr nicht zugestehen wolle und den sie sich mit jeder Bewegung zurückhole, weiß Paul noch nicht einmal, welchen Raum er sich überhaupt zurückholen könnte. Von wem? Und wie?

Foto: Salzgeber

Schön ist es, wie Lessovitz die zwei Welten, in die Paul da geraten ist, zwar fast allzu plakativ als Gegensätze malt, zugleich aber auch Parallelen zulässt. Etwa die Geste, eine Substanz auf die Haut eines anderen zu applizieren, wie eine Salbung oder Segnung: Zu Beginn ihrer Begegnung tupft Lee seinem Schützling Paul mit Schnaps fürsorglich das Blut aus dem Gesicht – nicht ohne diese zärtliche Tat durch ein knackiges „Sieht ja aus wie Menstruationsblut“ wieder an den Macho-Kosmos rückzubinden. Wye streicht Paul später Glitzerzeug auf die Wangen. In beiden Fällen sträubt er sich, als kenne er Berührung nur als etwas Negatives, lässt es dann aber doch geschehen, wie fast alles andere auch.

„Port Authority“ handelt also mehr von Paul als von der queeren Subkultur, aber gerade das ermöglicht einen Blick, der nicht sensationsheischend „das Andere“ konstruiert, sondern der eine gemeinsame Sehnsucht aufdeckt: die nach Geborgenheit, auch und gerade jenseits der Paarbildung. Eine endgültige Lösung bietet „Port Authority“ für Paul nicht, aber der Film lässt ihn eine Bewegung erkennen, die nun einmal seine eigene, ganz und gar unsensationelle ist: ein paar Schritte hin und wieder her. Her und hin. Ein Tanz, der an Rilkes eingesperrten Panther erinnert, in dessen Mitte „betäubt ein großer Wille steht“; Pauls Wille ist nicht groß, aber er erwacht, vielleicht gerade noch rechtzeitig, aus der Betäubung.

Port Authority

von Danielle Lessovitz

US 2019, 94 Minuten, FSK 12,

englische OF mit deutschen UT,

Salzgeber

Hier auf DVD.