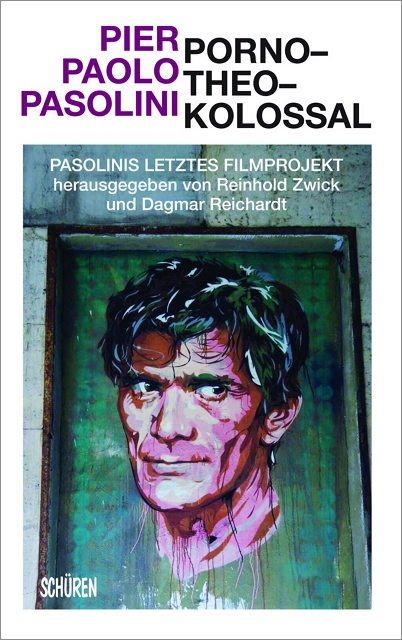

Pier Paolo Pasolini: Porno–Theo–Kolossal

Buch

Nur fünf Wochen vor seinem gewaltsamen Tod stellte Pier Paolo Pasolini (1922-75) die letzte Fassung des Treatments zu seinem Filmprojekt „Porno–Theo–Kolossal“ fertig. Es sollte sein letzter Film werden, nach dem er sich ganz dem Schreiben widmen wollte. Das provisorisch gebliebene Drehbuch erschien 15 Jahre nach Pasolinis Tod und wurde jetzt von der Kulturwissenschaftlerin Dagmar Reichardt und dem Theologen und Filmwissenschaftler Reinhold Zwick in deutscher Übersetzung und zusammen mit einem ausführlichen Kommentar sowie begleitenden Texten im Filmbuchverlag Schüren herausgegeben. Philipp Stadelmaier taucht ein in ein abgründiges Roadmovie, in dessen Stationen sich alle zentralen politischen, religiösen und sexuellen Themen und Motive von Pasolinis einzigartigem Œuvre spiegeln.

Das Ende der Welt

Was bleibt noch zu begehren, nach einer letzten Feier des Eros und der verzweifelten Einsicht, dass niemand mehr etwas mit ihm anzufangen weiß? Was bleibt noch zu erwarten, außer dem Messias, der nie kommt oder längst wieder fort ist? Was bleibt noch zu schaffen, außer einem porno-theo-kolossalem Werk, das alles Pornographische und Theologische in sich einschließt und – kolossal! – unter sich begräbt, und dabei einen leeren Himmel öffnet, in dem das Paradies unerreichbar und noch der Harndrang unerlöst bleibt? Und wozu dieses Werk noch „vollenden, wenn es so schön ist, nur davon zu träumen“?

Diese letzte Frage stellt sich Pier Paolo Pasolini am Ende von „Decameron“ (1971), seiner Adaption der Novellensammlung von Boccaccio, wenn er in der Rolle des Malers Giotto vor einem gewaltigen Fresko steht, das fertigzustellen er vielleicht nicht mehr die Zeit haben wird. In seiner optimistischen „Trilogie des Lebens“ (1971-74), die neben „Decameron“ noch die „Canterburry Tales“ (1972) und die „Geschichten aus 1001 Nacht“ (1974) miteinschließt, hatte der Schriftsteller und Filmemacher noch das unschuldige – aber nie ungefährliche – Ausleben sexuellen, auch und gerade nicht-heterosexuellen Begehrens zelebriert, um sich mit seinem letzten Film desillusioniert von sämtlichen Hoffnungen abzuwenden: Die faschistischen Herrschaften und Folterknechte in „Salò oder die 120 Tage von Sodom“ (1975) hatten keinerlei Zugang zum Begehren und zum Genuss der von ihnen gequälten Jünglinge mehr, denen sie – neidisch auf ihre Lust – bei den ihnen aufgezwungenen sexuellen Vergnügungen nur noch zuschauten, um zumindest ihre Macht als Zuschauer:innen und Voyeur:innen zu genießen. Ultimative Entfremdung und Entwertung des Vergnügens, Triumph der Pornographie in den letzten Tagen des Faschismus und Ankündigung des Siegeszuges der Folgeideologie, des Kapitalismus, der das Aufblühen der Körper in der „Trilogie“ zur Ware, zur „sozialen Obligation“, zur hässlichen, konsumierbaren Sache entstellt.

Pasolini, angewidert von der triumphierenden Bourgeoisie, will keine Filme mehr machen – außer einem, oder vielleicht zwei. Neben einem Film über den Heiligen Paulus soll vor allem „Porno-Theo-Kolossal“ das Ende seines filmischen Schaffens markieren, danach will er sich ganz dem Schreiben widmen. Doch das Ende bleibt unvollendet, der Film reine Erzählung: Kurz nach Fertigstellung der letzten Treatmentfassung (und kurz vor der Premiere von „Salò“) wird Pasolini, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1975 am Strand von Ostia ermordet. „Pasolinis letztes Filmprojekt“, so der Untertitel des jetzt auf Deutsch erschienen, knapp fünfzig Seiten langen Entwurfs, den die Kulturwissenschaftlerin Dagmar Reichardt übersetzt, und gemeinsam mit dem Theologen und Filmwissenschaftler Reinhold Zwick herausgegeben hat: eine für ein Treatment sehr lange, von Pasolini wohl mündlich auf Band gesprochene und danach abgetippte, von Reichardt und Zwick so genannte „Filmerzählung“, die von einem ausführlichen Fußnoten- und Anmerkungsapparat, sowie von zwei ausführlichen und einordnenen Kommentaren der Herausgeber:innen gerahmt wird.

Der unvollendete, textgebliebene Film erzählt eine Reise: Epifanio, ein neapolitanischer Gelehrter in den Studien der Kabbalistik und Astrologie, erfährt von der Geburt des Messias und macht sich mit seinem Diener Ninetto auf, um dem Morgenstern zu folgen, der über Neapel erschienen ist. Dabei gelangen sie durch verschiedene utopisch-dystopische Städte, die gleichzeitig realen Orten zu verschiedenen Epochen nachempfunden sind und biblische Namen tragen. Die erste Station ist Sodom, das Rom der Fünfzigerjahre, wo freie, überall auslebbare Homosexualität die „Norm“ darstellt und Heteros in der Minderheit sind. Diese absolut harmonische und tolerante, queer-utopische Gesellschaftsordnung wird dennoch von Gott zerstört, nachdem es irgendwann zu Gewaltexzessen kommt: Außerhalb von regelmäßig stattfindenden Fruchtbarkeitsfesten, auf denen Schwule und Lesben gemeinsam Nachwuchs zeugen, werden heterosexuelle Abweichler:innen öffentlichen Vergewaltigungsritualen unterworfen, während eine Bande von Rüpeln in eine Herberge eindringen will, um junge Kadetten zu schänden.

Weiter geht es nach „Gomorra“. Es handelt sich um das Mailand der „Gegenwart“ Mitte der Siebzigerjahre – und um das absolute Gegenteil von Sodom. Hier herrscht ein heteronormatives, chauvinistisches Gewaltregime, das keinerlei Abweichung zulässt. Enttarnte Homosexuelle, die ihre Sexualität nur klandestin in Pornokinos ausleben können, werden „mit bestialischer Brutalität“ verfolgt und öffentlich hingerichtet. Einer wird lebendig begraben und das Blut des anderen von einem Hubschrauber aus über einer enthemmten Menschenmenge verspritzt, die sich, gemäß der „‚kulturellen‘ Rohheit des Neokapitalismus“, mit dem Blut des Opfers vollschmiert. Wie Sodom fällt auch Gomorra einer göttlichen Feuersbrunst zum Opfer, die unperfekte Utopie wird ebenso vernichtet wie die perfekte Dystopie (welche 1975 wie 2022 vielerorts der schieren Realität ja recht nahekommt).

In der nächsten Station, dem sozialistischen, von faschistischen Heeren belagerten Numantia – einem von Nazis belagerten Paris –, wählt die Bevölkerung ihr eigenes Ende, den „kollektiven Selbstmord“, um ihrer Versklavung zu entgehen. Ein Zuendegehen folgt auf ein nächstes, während sich das eigentliche Ende, das Ziel der Reise, immer weiter entzieht und der Messias endgültig verpasst wird. Epifanio stirbt, doch Ninetto verwandelt sich in einen Engel und nimmt ihn mit in den Himmel, in dem sie das Paradies nicht finden können. Epifanio pinkelt in eine Ecke, und Ninetto verspricht ihm, dass dies nicht das Ende sei: „Warten wir’s ab. Irgendetwas wird geschehen.“ Denn gut, der Komet mag „ein Scheiß“ gewesen sein. Aber haben die beiden nicht auf diese Weise die ganze Welt kennengelernt – inklusive ihrer vielen Weisen, zu Ende zu gehen?

Auch Pasolinis „letzte Filmprojekt“ ist in seinen Motiven und seiner Entstehung ein langer Weg, der durch das Schaffen des Filmemachers führt und dieses mehr begleitet als abschließt. Wie Zwick in seinem Kommentar nachzeichnet, reichen die Ursprünge des Projektes und seiner verschiedenen Fassungen in die Sechzigerjahre zurück, in die Zeit der komischen, märchen- und parabelhaften Filme mit Totò und Ninetto Davoli („Große Vögel, kleine Vögel“, 1966; „Was sind die Wolken?“, 1968), mit denen Pasolini zunächst Epifanio (Totò) und Ninetto (Davoli) besetzen wollte. Nach Totòs Tod 1967 sollte dann der (wie Totò aus Neapel stammende) Eduardo De Filippo die Rolle des Epifanio übernehmen, während in „Pasolini“ (2014) von Abel Ferrara, der das Treatment ausschnittsweise adaptiert hatte, der nunmehr seinerseits gealterte Davoli in die Rolle des Gelehrten schlüpft (mit Riccardo Scamarcio als „Ninetto“).

Stehen in früheren Fassungen mit dem Paar Totò-Davoli die pikaresken Aspekte im Vordergrund, so sind diese zwar in der Schlussfassung erhalten geblieben, verbinden sich dort jedoch stark mit dystopischen Elementen. Während Epifanio etwa in früheren Versionen auf dem Weg zur Grippe Werke aktiver Barmherzigkeit begeht und sich deswegen verspätet, wird er später zunehmend zum passiven und hilflosen Zeugen sich auftürmender Katastrophen.

In einer früheren Version sollte der Film außerdem „Il cinema“ heißen. Wie eine Metapher für das Kino selbst, das hier in seinen verschiedenen Formaten und Stilen durchwandert wird, in einem großen Pastiche aus Neorealismus (Sodom, das Rom der Fünfziger), Giallo (Gomorra: der Körper-Horror), französischem Autorenfilm (Paris) und schwarzweißen Slapstick-Einlagen (à la Chaplin). Der Filmentwurf liest sich dabei auch wie eine Metapher für das Kino von Pasolini, das hier in sämtlichen Ausprägungen enthalten ist: mit Bezug etwa auf seinen Neorealismus („Accatone“, 1961), seine Komik („Große Vögel, kleine Vögel“), seine theologischen Themen („Das 1. Evangelium – Matthäus“, 1964) oder die literarisch-mythischen Themen („Edipo Re“, 1967; „Medea“, 1969 etc.). Und schließlich folgt dem unbeschwerten Ausleben queerer Sexualität in „Sodom“ ihre Verrohung in „Gomorra“, so wie „Salò“ auf die „Trilogie“ in Pasolinis Filmographie.

Bleibt die Frage, welche Bedeutung dem „Kolossal“ im Titel zukommt. Reichardt schlägt vor, darin einen Bezug zu einer aufwendigen Superproduktion sowie zum Genre des italienischen Monumental-, Historien- und Bibelfilms zu sehen. Und doch scheint das Kolossale mehr zu sein als nur ein weiteres Genre, das der Film streift. Es übersteigt das Pornographische und das Theologische, das Fleisch und die Seele, den Eros und die Moral. Es öffnet eine a-messianische Sphäre, in der es keine Erlösung mehr gibt, und damit auch keinen Gegensatz mehr zwischen Utopie und Dystopie, dem Guten und dem Schlechten. Das Kolossale rollt hinweg über dasjenige, was bewahrt werden sollte, und über dasjenige, was verschwinden konnte; über sämtliche Utopien und Dystopien gleichermaßen, über das queere Aufblühen der Körper und ihre Zermalmung in der Heteronormativität und im Faschismus. Auf diese Weise wird dieser Porno-Theo-Koloss zu einer Ruine der Welt, ihrer Wunder und ihres Horrors, von denen nur noch eine Erinnerung, eine Erzählung, ein Mythos bleibt.

Es ist dieser Mythos, den Epifanio und Ninetto nicht aufhören können, zu verkörpern, auch nicht nach ihrer Himmelfahrt und dem Ende ihrer irdisch-körperlichen Existenz. Noch in einem entleerten Kosmos bleiben sie Ausdruck einer spielerischen, quirligen Lebendigkeit, die sich verstreut, ihre fruchtbare Pisse in alle Ecken fließen lässt und die Hoffnungslosigkeit düngt, um neue Erzählungen aus ihr hervorspießen zu lassen. Noch der tiefste Schrecken ist bei Pasolini vielleicht nie etwas anderes als eine Maskierung dieses Lebens gewesen. Das Ende? Warten wir’s ab. Irgendwas wird passieren.

Pier Paolo Pasolini: Porno–Theo–Kolossal

hrsg. von Reinhold Zwick & Dagmar Reichardt

Klappbroschur, 208 Seiten, € 25

Schüren