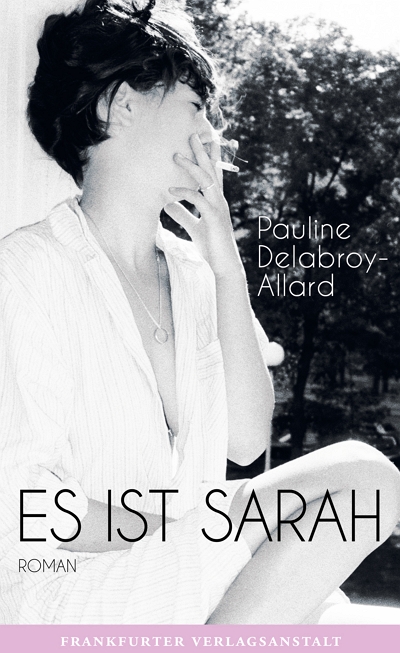

Pauline Delabroy-Allard: Es ist Sarah

Buch

Liebesromane gibt es wie Sand am Meer. In den meisten von ihnen geht es um die Suche nach einer beglückenden Partnerschaft oder nach Sex. In ihrem Roman „Es ist Sarah“ dagegen beschreibt Pauline Delabroy-Allard die Liebe als eine Art Naturgewalt, vielleicht als eine Art Krankheit. Damit hat sie in Frankreich viel Aufsehen erregt – vollkommen zu Recht, findet unsere Rezensentin Anja Kuemmel.

Sie ist lebendig

von Anja Kümmel

Kann eine Liebe, die „Leidenschaft“ im ursprünglichen Wortsinn begreift, als verzehrende Passionsgeschichte, in Zeiten von optimaler Selbstführung und ausgeklügeltem Zeitmanagement, von algorithmisch gesteuerter Partnersuche und wohldosiertem Exzess, überhaupt noch erzählt werden?

Die junge französische Autorin Pauline Delabroy-Allard hat den Versuch gewagt, und mit ihrem Debütroman über eine lesbische Amour Fou in ihrem Heimatland gleich diverse Preise abgeräumt – unter anderem schaffte sie es in die zweite Runde des renommierten Prix Goncourt. Tatsächlich stellt sich „Es ist Sarah“ den Lesegewohnheiten des 21. Jahrhunderts diametral entgegen – und entwickelt doch einen Sog, der einen bis zur letzten Seite gepackt hält.

Delabroy-Allards namenlose Ich-Erzählerin führt in Paris ein seltsam gedämpftes, man könnte fast sagen zombiehaftes Dasein als Lehrerin und alleinerziehende Mutter. Nachdem der Vater ihrer Tochter sie verlassen hat, scheint etwas in ihr wie abgestorben. Zwar gibt es an ihrer Seite einen neuen Lebensgefährten, „einen jungen Bulgaren“, doch der bleibt kaum mehr als eine blasse Randfigur. Erst als auf einer Silvesterparty die titelgebende Sarah „wie ein plötzlicher Wirbelsturm“ in ihr Leben platzt, wird sie jäh aus ihrer Lethargie gerissen. Beinahe überdeutlich ist Sarah als Komplementärfigur zur schüchternen, reservierten Ich-Erzählerin angelegt: Sie spricht zu viel und lacht zu laut, sie ist nachlässig angezogen, zu grell geschminkt, vor allem aber: „Sie ist lebendig“. Aus einer überstürzt begonnenen Freundschaft entwickelt sich rasch eine alles verschlingende Liebesbeziehung. Als zöge eine Blende sich mehr und mehr zu, um allein Sarah in den Fokus zu nehmen, wird alles andere im Leben der Ich-Erzählerin an die verschwommenen Ränder der Wahrnehmung gedrängt: Die Arbeit ist ihr zunehmend lästig, da sie ihr kostbare Zeit mit der Geliebten raubt, der Lebensgefährte verschwindet ohne Erklärung von der Bildfläche; einzig das Kind wird hin und wieder in einem Nebensatz erwähnt.

Pauline Delabroy-Allard – Foto: Delphine Chanet

Zugleich geht etwas unterschwellig Toxisches, gar Teuflisches von Sarah aus. Latente Gefahr lauert in ihren „Schlangenaugen“, die grünlich schillern „wie Absinth“. In dem Moment, als Sarah der Ich-Erzählerin ihre Liebe gesteht, reißt sie ein Streichholz an – unlösbar ist ihre Liebe fortan mit dem Geruch nach Schwefel verbunden. Ganz und gar unzeitgemäß erscheint diese überhöhte Symbolik, gewöhnungsbedürftig auch die obsessive Wiederholung von Charaktereigenschaften, die sich ohnehin bereits erschlossen haben. „Sie ist Violinistin. Sie raucht Zigaretten. Sie ist zu stark geschminkt, aus der Nähe ist es noch schlimmer.“ Delabroy-Allard zerhackt ihre Sätze, schleudert sie gehetzt, ja beinahe wütend aufs Papier. Erst allmählich begreift man die Redundanzen, die Überbetonung der Kontraste und Extreme als Programm. Nicht nur das titelgebende Objekt der Begierde, auch die Sprache neigt in diesem Buch zum Exzess, zur Ermüdung an sich selbst. Mit einer gewissen Bestürzung versteht man: Diese Liebe wird von ihrem Ende her erzählt. Was wir zu lesen bekommen, sind rauschhafte, schmerzhafte Erinnerungsfragmente, die im Loop zur Erzählerin zurückkehren und sie unerbittlich heimsuchen. Ihr Refrain „Sie ist lebendig“ taugt gleichsam als Beschwörungsformel, als Memento Mori, das die gesamte Romanze mit einer ambivalenten, schuldbeladenen Melancholie überzieht.

Die flüchtig hingehauchten, dafür umso intensiveren Szenen zwischen Truffaut-Filmen und Caféhaus-Besuchen erinnern an die Prosa von Françoise Sagan, das existenzielle Pathos an die Sturm-und-Drang-Jahre des jungen Goethe – verlagert allerdings ins ultramobile 21. Jahrhundert. Ständig ist Sarah auf Tournee mit ihrem Streichquartett, ständig verzehren die beiden Frauen sich nach einander. Der Ausnahmezustand ist ihr Alltag: sehnsüchtiges Wiedersehen an Bahnsteigen, schlaflose Liebesnächte, hastige Verabschiedungen an Flughäfen. „Sie rennt, und ich renne hinter ihr her.“ Zugleich wird die Kehrseite von Sarahs exzessiver Emotionalität immer deutlicher: Sie kann auch manipulativ, aggressiv, ja sogar gewalttätig sein. Wollte man klinisch werden, man würde ihr vielleicht eine manisch-depressive Erkrankung oder eine Borderline-Störung attestieren. Die Autorin jedoch interessieren solche Kategorisierungen nicht. Die einzigen Fakten, die sie hin und wieder einstreut, sind Wikipedia-artige Abrisse über scheinbar nebensächliche Details – einen Platz in Venedig oder ein Schloss in Mailand, ein Shakespeare-Stück oder ein Beethoven-Streichquartett. Ein zunächst irritierender Kunstgriff, der den bürgerlichen Bildungshintergrund der Ich-Erzählerin zum letzten Anker erhebt, an den sie sich klammert, um nicht vollends im Sarah-Sog unterzugehen.

In der Tat ist es leicht, diesem Sog zu erliegen, auch wenn sich die Lektüre bisweilen unangenehm intim anfühlt, aufdringlich und schrill, wie Sarah selbst, sich die Sätze wie ein klebriger Film auf die Haut legen. Zugleich lässt einen die radikale Verengung auf die Paardynamik gegen Ende ein wenig ratlos zurück. Spielt es eine Rolle, dass hier zwei Frauen einander verfallen? Oder ist das Geschlecht der Figuren völlig bedeutungslos? Die Vorgeschichte, die Sozialisation der beiden bleibt ebenso nebulös. Nur ganz am Rande wird erwähnt, dass Sarahs Eltern Probleme mit der lesbischen Beziehung ihrer Tochter haben, doch ob dieser Umstand mit Schuld an ihrem Scheitern trägt, wird kaum thematisiert. Letztendlich ist die Amour Fou zu solcher Überlebensgröße aufgeblasen, dass alle anderen Parameter an den Rand gedrängt werden und sie wiederum beinahe beliebig erscheint. Nichtsdestotrotz beeindruckt die schiere erzählerische Wucht, mit der die Autorin ihre Figuren radikal dem Funktionieren entzieht und gegen jeden Trend hin zur Individualisierung und zur Mäßigung die Auflösung zweier Menschen ineinander und die Auslöschung des Selbst zelebriert. Ein fulminantes Debüt einer gerade mal 30-Jährigen, auf deren literarische Weiterentwicklung man gespannt sein darf.

Es ist Sarah

von Pauline Delabroy-Allard

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Hardcover, 180 Seiten, 22 Euro,

Frankfurter Verlagsanstalt