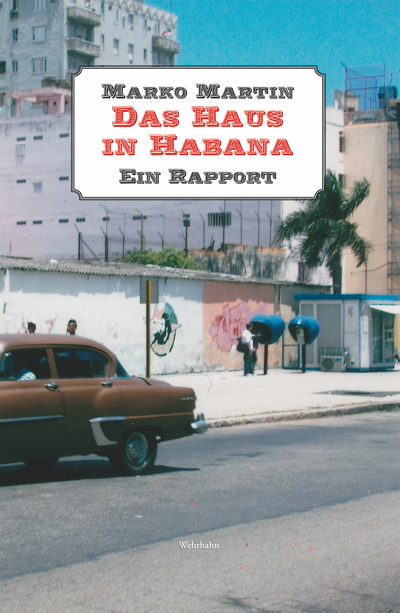

Marko Martin: Das Haus in Habana

Buch

Marko Martin ist Reiseschriftsteller: In den Fußstapfen seines Vorbilds Hans Christoph Buch erweitert er mit der Beschreibung seiner Erlebnisse in entlegenen Weltgegenden unser Wissen um die menschlichen Möglichkeiten. Meist sind es Angehörige der aufstiegsorientierten Mittelschicht, denen er auf seinen Reisen begegnet und an denen er mal um mal eine Nachahmung westlicher Standards erkennt – so zuletzt in „Umsteigen in Babylon“ (2016). Nun wagt sich der in der DDR aufgewachsene Autor erstmals in einen der letzten „realsozialistischen“ Staaten, nach Kuba. Und selbst hier stößt er auf eine unverblümt materielle Orientierung der Menschen.

Der beobachtete Beobachter

„Willkommen im Labyrinth“ – dieses Zitat aus dem hier zu besprechenden Reiseroman fasst das Buch ebenso treffend zusammen wie das frivole Motto „Lutschen geht immer“. Es handelt sich schließlich um das neue Werk von Marko Martin. Der von der Süddeutschen Zeitung als „Prachtexemplar eines engagierten Intellektuellen“ gepriesene Schriftsteller treibt hier die ihm eigene, nicht kategorisierbare Mischung aus Reisereportage, literarischer Spurensuche, erotischem Tagebuch und Textlabor für verschiedene Sprach- und Erzählstile auf die Spitze. Dem Prinzip seines radikal persönlichen Fahrtenbuchs „Eine Nacht in San Salvador“ (2014) folgend, begibt sich Lateinamerika-Experte Martin diesmal in den Kosmos der Castros. Nach Kuba – beziehungsweise Cuba, in der spanischen Originalschreibweise mit C, die Martin in „Das Haus in Habana“ (nicht Havanna) konsequent verwendet.

Wer den Autor und sein Œuvre kennt (kennt man das eine, kennt man auch den anderen) wird ahnen, dass von ihm – dessen Jugend von der Drangsal des DDR-Sozialismus geprägt war – weder eine verklärt-romantisierte Buena-Vista-Social-Club-Idylle à la Wim Wenders zu erwarten ist, noch die Verherrlichung der Revolutionsikonen Fidel Castro und Che Guevara. Nein, in der eloquenten Meinungsfreude des Marko Martin bekommen nicht nur notgeile „Gringos“ (Sextouristen), servile Regime-Diener und die kubanische Neo-Bourgeoisie die volle Verächtlichkeitsbreitseite, sondern eben auch Wenders, Che Guevara (samt seines eigenwilligen Fetisches für gut geölte Zahnräder) sowie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, deren legendäre Kubareise im Jahr 1960 als „Ich-krieche-vor-Charisma-Rendezvous mit dem Che“ tituliert wird.

Deutlich besseres Ansehen genießen dagegen die Verfasser kubanischer „Giftschrankbücher“, auf deren Spuren Martin mal bewusst, mal unbewusst wandelt. Da taucht Reinaldo Arenas autobiografische Homotragödie „Before Night Falls“ überraschend auf einem öffentlichen Büchermarkt auf, obwohl sie in Kuba verboten ist, es gibt eine persönliche Begegnung mit Leonardo Padura, Schöpfer der berühmten Mario-Conde-Krimireihe, deren queere Episode „Labyrinth der Masken“ sich wie ein roter Faden durch die Reisenotizen zieht, und nicht zuletzt wird immer wieder aus Guillermo Cabrera Infantes Havanna-Epos „Drei traurige Tiger“ zitiert, vor dem sich „Das Haus in Habana“ als Hommage verneigt. So ist die Literatur ständiger Begleiter und Fährtenleger auf Martins Streifzügen durch die heißen Tage und pulsierenden Nächte zwischen Santiago de Cuba und Havanna, während sie gleichzeitig als Spiegel kubanischer Politik, Gesellschaft und Geschichte dient.

Die großen Lichtgestalten des Buches sind allerdings die einheimischen „Epheben“, „Halbgötter“ und „Tresenmänner in fein nuancierter Muskel- und Hautfarbenabstufung“, deren sexuellen Einlassungen mit dem Autor plus anschließender (mal ernüchterter, mal schwärmerischer, aber stets glühend leidenschaftlicher) Reflektion ein Großteil der „Handlung“ gewidmet ist.

Aber eins nach dem anderen: Strukturell ist Martins autobiografischer „Rapport“ als irrlichternder Reiseroman aufgebaut, der zwischen einer verregneten Ankunft und einem nachdenklichen Abflug in liebevoller Detailversessenheit die Erfahrungen, Beobachtungen und Gedanken des Autors auf seinem Kuba-Rundtrip (La Habana – Trinidad – Santiago de Cuba – La Habana) zu Protokoll gibt. Statt in der konventionellen ersten Person ist das Ganze in selbstbetrachtender Du-Form verfasst, was anfangs irritierend anmutet, dem Text aber zu jenem Schwebezustand verhilft, der im Laufe der Reise auch den Boden unter den Füßen des Autors immer mehr ins Schwanken bringt.

Zu diesem Schwanken tragen nicht nur die Hitze, die schönen Männer und der omnipräsente Revolutionskitsch bei, es sind vor allem unliebsame Erinnerungen an die Isolation, die Sprechverbote und die Observierungen, die Martin als Jugendlicher in der DDR miterlebt hat, die ihn den kubanischen Alltag und seine Protagonisten mit wachsendem Misstrauen verfolgen lassen. Seine Befürchtungen, beschattet zu werden, werden ab der Mitte des Buches durch wiederkehrende „Versuch eines Berichts“-Kapitel gespiegelt, die im flächenhaften Voyeur-Stakkato eines Stasi-IMs daherkommen. In diesen Abschnitten schildert der Autor sein eigenes Handeln aus der Perspektive unbeteiligter Beobachter, die das Wirken „des Deutschen“ bis zum kleinsten Zwinkern, aber weitgehend frei von Interpretationen protokollieren. Die Selbstbetrachtung wird damit in die dritte Dimension getrieben. Dass der zu Beobachtende (Martin) dabei zuweilen den Decknamen „Beobachter (nachfolgend B. genannt)“ bekommt, verdeutlicht die paradoxe Verwandtschaft der Positionen des Beobachters aus der Fremde (Tourist) mit dem Beobachter von Fremden (Stasi-IM).

Als gesichts- und körperloses Phantom geistert der schwule Vorsitzende der kubanischen Schriftstellervereinigung UNEAC, Miguel Barnet, durch das Geschehen, den zu treffen Martin am Anfang seiner Reise in Aussicht gestellt wird. Zu einer Begegnung kommt es jedoch nicht, dafür wird der linientreue Barnet (der 2003 zu den Unterzeichnern eines Offenen Briefes gehörte, der internationale Kritik an der Menschenrechtspolitik Kubas als antikubanische Verleumdungen abtat) immer wieder zum Ausgangspunkt für gedankliche Exkurse über die Korrumpierbarkeit von Künstlern durch totalitäre Regime – ein Leitthema, das bei einem Literatentreffen, zu dem Martin eingeladen wird, einen gleichermaßen komischen wie verstörenden Höhepunkt erlebt.

Jedoch: Es ist nicht alles hohe Literatur und knallharte Politik, was sich hier zwischen Revolutionsmuseum und Maceo-Denkmal, zwischen Schriftsteller-Begegnungen und Intellektuellen-Zirkeln abspielt. Bei seinen ganz privaten Eroberungen in der schwulen Humboldt-Bar, in überteuerten Internet-Cafés, auf der Straße sowie der einen oder anderen Casa Particular (Stundenzimmer für spontane Quickies) kommt Martins Beschreibungsfreude erst richtig in Schwung. Dass er sich in diesen Passagen selbst nicht schont und eigene Pannen und Verfehlungen nicht beschönigt, gleicht manche Blasiertheit aus und bewahrt den Text davor, ins Prahlerische zu kippen. Unterhaltsam sind die Anekdoten über Abzock-Dates, unflotte Dreier und hysterische Hotelbesitzer außerdem. Und dann ist da natürlich noch das titelgebende „Haus in Habana“, in dessen mysteriösem Hinterhof sich kubanische Realität und Martinsche Hoffnung auf wundersame Weise im Gesang des Vogels Si vereinen, der die Ambivalenz des Schwebezustands durch die universelle Kraft der Schönheit erdet.

Kurzum: Für alle, die sich für Kuba interessieren oder mal dort waren, ist „Das Haus in Habana“ ein gleichermaßen kluger wie kenntnisreicher Beitrag zur kulturellen Vor- und Nachbereitung, und alle, die eine Schwäche für lateinamerikanische „Halbgötter“ haben, werden sich im amourösen Labyrinth des Marko Martin zweifellos wiederfinden. Dass die betont männlich-schwule Perspektive des Texts chauvinistische Züge trägt, muss man allerdings aushalten.

Das Haus in Habana

von Marko Martin

Gebunden, 256 Seiten, 20 €,

Wehrhahn Verlag