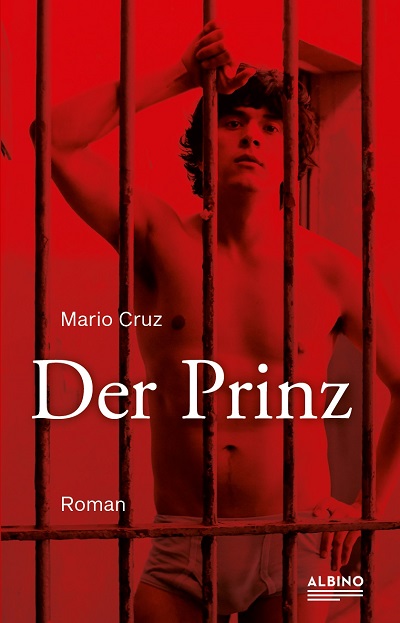

Mario Cruz: Der Prinz

Buch

Chile, Anfang der 1970er Jahre. Am Ende einer durchzechten Nacht ersticht der junge Jaime seinen heimlich begehrten besten Freund. Im Gefängnis wird der gefürchtete El Potro zu Jaimes Beschützer, fordert hierfür jedoch Loyalität und sexuelle Unterordnung. Mit seinem Roman „Der Prinz“ führt uns Mario Cruz in eine Welt der Hierarchien und Machtproben, deren Doppelbödigkeit er in knapper, schnörkelloser Sprache offenlegt. Der 1972 im Selbstverlag gedruckte Roman avancierte in Chile zunächst zum Underground-Hit, geriet nach der Machtergreifung Pinochets aber in Vergessenheit und wird nun zum ersten Mal wieder veröffentlicht. Michael Sollorz über ein Buch, das erstaunt und direkt in die Vollen geht.

Arme Würstchen

von Michael Sollorz

Dem US-amerikanischen Monumentalfilm-Regisseur D.W. Griffith wird die dramaturgische Empfehlung zugeschrieben, mit einem Erdbeben zu beginnen und sich anschließend langsam zu steigern. Der Zuschauer soll gleich gepackt und bis zum Schluss nicht mehr von der Leine gelassen werden. Auch Mario Cruz geht sofort in die Vollen. Gerade hat sein jugendlicher Ich-Erzähler in einer Kaschemme „den Zigeuner“ erstochen. Während die anderen Gäste sich in der Tür drängen und lüstern lauern, was weiter passiert, nimmt er sich erst mal ein Bier. „Ich bin am Arsch, dachte ich noch, während die Blutlache immer größer wurde.“ Jaime heißt der Junge, und wir sind in Südamerika, genauer in Chile vor fünfzig Jahren. Doch es wird sich im geschilderten Milieu nichts Grundlegendes geändert haben, und Jaimes bittere Geschichte ist damals wie heute auch in Bolivien oder Kuba vorstellbar, in Brasilien oder Peru.

Nachdem ihn die anrückende Polizei rücksichtslos vermöbelt hat, landet Jaime in der Untersuchungshaft, wo er lange auf seinen Prozess wartet – Gelegenheit zum Nachdenken, über sein Leben, über den Weg in diese Zelle. Obwohl noch in den Rückblenden weitere Rückblenden aufscheinen, findet man sich mühelos zurecht in der kargen Prosa des Chilenen Mario Cruz, und er legt ein atemberaubendes Tempo vor, kurze, kantige Sätze. Mancher kommt wie ein Axthieb, und allmählich gewinnt sein Jaime Gestalt, ein Underdog wie Millionen, zutiefst geprägt und bis zur Karikatur verbogen von dem, was neuerdings so treffend „toxische Männlichkeit“ heißt. Dazu nagt ein weiterer Makel an seiner Seele, eine verinnerlichte Minderwertigkeit. Über einen Spielkameraden heißt es: „Wenn ich ihn so weiß und von der Anstrengung leicht gerötet sah, wurde ich neidisch. Ich selbst war braun wie ein Proll.“ Ob Indio-Gene oder zu viel frische Luft – beides deklassiert.

Die erste Frau, mit der Jaime schläft, ist über vierzig. Mit ihr geht er ins Hotel, gleichfalls ein erstes Mal. Es folgt ein lieblos-kruder Akt, und er behandelt sie schlecht, weil echten Kerlen das eben zusteht. Außerdem verachtet er sie, ihres Alters wegen, ihrer Bedürftigkeit. Die Identifikation fällt schwer und lag wohl auch nicht in der Absicht des Romans, was ihn unbedingt auszeichnet. Cruz schreibt uns seinen Helden nicht schön und ins Herz; dennoch entsteht ein Mitgefühl und wirkt umso stärker nach.

Mario Cruz – Foto: Albino Verlag

In der Vier-Mann-Zelle, in die man Jaime sperrt, herrscht der etwas ältere Ricardo, genannt El Potro, der Hengst. Der Neuzugang wird sein Lustknabe, dafür muss ein Vorgänger weichen, kaum Grund für Heimlichtuerei. Eine gewisse Normalität scheint die sexuellen Hierarchien der Anstalt auszuzeichnen. „Nach etwa einer Woche hatte ich mich völlig daran gewöhnt, mit El Potro zu schlafen. Aber es gab mir zu denken, bereitete mir, wie man so sagt, ‚Kopfzerbrechen‘.“ Denn über allem schwebt unentwegt das quälende Drama der wichtigsten Frage. „Als El Potro und Wimper zusammen geschlafen hatten, wer hatte da wohl den Mann gemacht? Und als sie zum ersten Mal in den Knast gekommen waren, hatten sie sich da nicht auch den Stärkeren unterwerfen müssen? Dann waren also auch sie Schwuchteln. Das lag in der Natur der Sache.“ Nun erleben wir den Helden in seinem Ringen um Anerkennung, für das ihm so wenig zur Verfügung steht. „Es war, als ob mich etwas dazu zwang, auch nicht die kleinste Gelegenheit auszulassen, eine Show abzuziehen. Mir gefiel die Rolle des Machos, auch wenn die Dinge in den Nächten völlig anders lagen.“ Doch das Blatt wird sich wenden, schon bald triumphiert der kleine Gockel, als er selbst seinen Herrn und Meister auf den Bauch drehen darf.

Manches erstaunt an diesem Buch und macht es sehr besonders. Obgleich selbst nicht vordergründig politisch, hängt sein Schicksal doch eng an den historischen Umwälzungen seiner Entstehungszeit. Überall auf dem südamerikanischen Kontinent gewannen die Befreiungsbewegungen an Einfluss. In Chile wurde 1970 zum ersten Mal eine sozialistische Regierung gewählt, ihr Präsident war der Arzt Salvador Allende. Doch für die Schwulen besserte sich nichts, denn auch die Linke pflegte eine aggressive Homophobie, jenen „Machismo-Leninismo“, der etwa in Castros Kuba Internierung in sogenannten „Militärischen Produktionshilfeeinheiten“ bedeuten konnte. Keine Chance für ein Manuskript wie das von „El Principe“, und so ließ der Autor seinen Roman selber drucken und vertrieb ihn im Zeitungskiosk eines Freundes. Zufällig stieß der Regisseur Sebastián Muñoz dreißig Jahre später im Trödel auf eines jener Hefte. Kein Mensch kannte diesen Mario Cruz, sicher ein Pseudonym. Ob er überhaupt noch lebte, und wenn ja, wo? Von all dem berichtet das umfangreiche Nachwort, spannender als ein Krimi.

Der chilenische Sozialismus währte nicht lang. Aus Furcht vor der Enteignungspolitik der neuen Regierung äußerte US-Präsident Richard Nixon bereits nach Allendes Wahl gegenüber seinem Finanzminister: „Ich habe beschlossen, dass wir Allende von der Bühne holen. Er ist ein Feind.“ Im September 1973 war es dann soweit. Die chilenischen Generäle putschten, der Regierungspalast wurde bombardiert. „Ich werde meine Loyalität gegenüber dem Volk mit dem Leben bezahlen“, sagte Allende noch am Tag seines Todes in einer letzten Radioansprache. So kam es.

Vom politischen Ringen jener Jahre, dem Getöse gesellschaftlicher Umbrüche dringt nicht der geringste Laut in den archaischen Kosmos, den Mario Cruz seinen Lesern öffnet. Jaime findet einen komfortablen Platz in der Hackordnung, wird „der Prinz“ und sehnt sich doch nur zurück in die Freiheit, will „Drachen steigen lassen, Fahrrad fahren, irgendwas anderes angucken als verwitterte Mauern und zerkratzte Türen; mit Initialen, Daten und Kritzeleien; mit Kreuzen und Herzen; mit Pimmeln in allen Größen, mit Flecken von Blut, von Spucke und Pisse.“ Bald schielt er selbst nach andern Jungs und setzt seine Marke. „Manchmal schrieb ich auch was. Insgeheim machte ich in der Nähe der Duschen Werbung für mich: ‚Der Prinz ist heiß‘, ‚Der Prinz hat einen geilen Schwanz‘.“

Zuweilen streift die Sozialstudie vertraute Soft-Porno-Muster, und unweigerlich denkt man zudem an Jean Genet, der die Gefängnis-Liebe in die Weltliteratur gehoben hat. Aber anders als der Franzose Genet, der diverse Knäste von innen kannte und seine Verbrecher gern ikonisch stilisierte, entkleidet sie Mario Cruz jeder geheimnisvoll-heroischen Aura, zeigt die Erbärmlichkeit ihrer Männerwelt-Rituale, der Geltungssucht und Prahlerei, ihrer Macker-Posen, die niemanden mehr täuschen. Arme Würstchen sind sie, und wie es aussieht, bleibt das auch so, drinnen wie draußen, ihr Leben lang.

Der Prinz

von Mario Cruz

Klappenbroschur, 126 Seiten, 18 €,

Albino Verlag