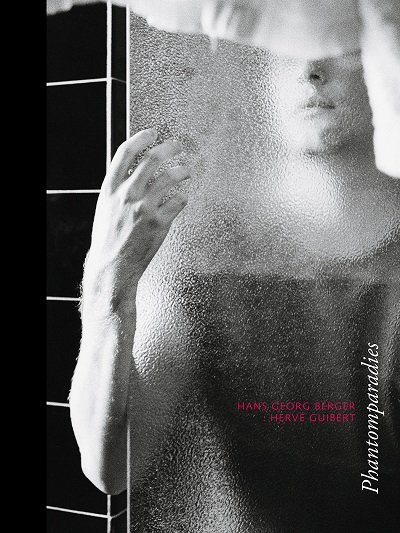

Hans Georg Berger / Hervé Guibert: Phantomparadies

Buch

13 Jahre hat Hans Georg Berger den französischen Schriftsteller und Fotografen Hervé Guibert auf gemeinsamen Reisen, an Rückzugsorten und Schreibstätten mit der Kamera abgelichtet. 145 dieser bislang weitgehend unveröffentlichten poetischen, intimen Schwarz-Weiß-Fotografien hat Berger nun für den opulent gestalteten Band „Phantomparadies“ zusammengestellt. Guibert ist dabei nicht einfach nur Model und fotografisches Objekt, sondern auch aktiver Part einer kunstvollen (Selbst-)Inszenierung. Guibert-Kenner Axel Schock stellt den Band vor.

Bilder einer Sprache der tiefen Freundschaft

von Axel Schock

Autorenfotos, wie wir ihnen auf Buchumschlägen oder in Verlagsvorschauen begegnen, haben zumeist die formale Strenge von Passbildern. Das mag man langweilig finden oder als Zeichen der Zurückhaltung sehen. Es geht natürlich auch anders. Truman Capote etwa hat sich 1947 für sein Debüt „Andere Stimmen, andere Räume“ so lasziv auf seine Chaiselongue gefläzt und derart verführerisch in die Kamera von Harold Halma geblickt, dass dieses ganzseitig gedruckte Foto seinerzeit mindestens so viel Gesprächsstoff lieferte wie der Erzählband selbst. Die Werbeabteilung des S. Fischer Verlags wiederum hat in den 1950er Jahren gezeigt, dass man ein schlichtes Passfoto mit ein wenig Retusche so bearbeiten kann, dass es nachhaltig das Image des porträtierten Schriftstellers prägt. Seither hat sich das Bild Franz Kafkas mit eingefallenen Augen und düster-fahlem Antlitz fest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Bei Hervé Guibert verhält sich die Sache etwas anders, aber nicht weniger speziell. Es gibt nicht das eine Porträt, das man automatisch mit ihm verbindet, sondern vielmehr eine unverkennbare melancholisch-poetische Bildsprache. Diese Fotografien schmücken seine Buchcover und dienen der Illustration seiner Texte. Selbst wenn er nicht selbst darauf zu sehen ist, sprechen sie die gleiche Sprache, verraten ein und dieselbe Handschrift. Doch in Wahrheit haben zwei verschiedene Personen den Auslöser betätigt: Guibert beziehungsweise sein langjähriger Freund und Weggefährte Hans Georg Berger.

Foto: Hans Georg Berger

Kennengelernt haben sich die beiden 1978 in München. Berger war mit gerade einmal 26 Jahren Direktor des Internationalen Münchner Theaterfestivals, hatte zuvor als Assistent von Joseph Beuys gearbeitet und konnte bereits auf Veröffentlichungen sowohl als Fotograf als auch als Autor verweisen. Guibert arbeitete seinerzeit für „Le Monde“, wo er eher zufällig das Ressort Fotokritik übernommen hatte. Aus dieser Begegnung entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, ein 13 Jahre währendes, einzigartiges Projekt gegenseitigen Fotografierens. Bergers Anteil an diesem Projekt liegt jetzt in einem opulenten, aufwendig gestalteten Fotoband vor, begleitet von Texten des Berliner Fotografen und Kunsthistorikers Boris von Brauchitsch.

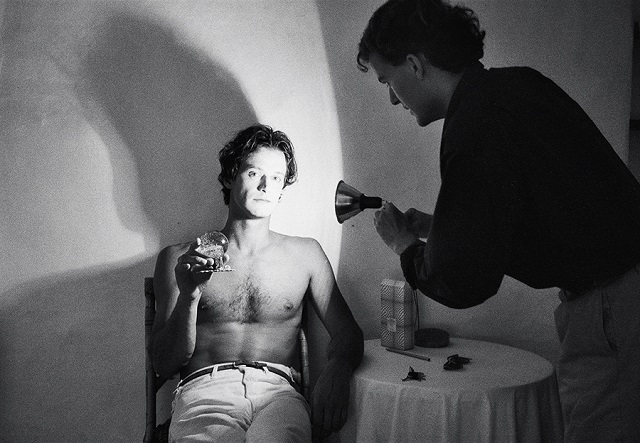

„Hans Georg Berger macht mich nur zum Schauspieler in einer Biografie, die er noch zu erfinden scheint, während sie schon die meine wird.“ Dieses dem Band vorangestellte Guibert-Zitat verrät bereits viel über das symbiotische Verhältnis, das die beiden auf künstlerischer Ebene verband. Von Brauchitsch nennt es einen „fotografischen Dialog“. In Guibert habe Berger einen kongenialen Counterpart gefunden, der seine visuellen Vorstellungen teilte. Mit ähnlichen Mitteln schaffen Guibert und Berger in ihren sorgsam arrangierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen ähnliche Stimmungen, spielen mit Lichteinfall und Schattenwurf, und evozieren mit diesen Bildern beim Betrachter Geschichten, die sich freilich nie wirklich entschlüsseln lassen.

Foto: Hans Georg Berger

„Fotografiere nur die Leute, die dir am nächsten stehen, deine Eltern, deine Geschwister, deine geliebte Freundin, denn die alten Gefühle bestimmen das Foto“, schrieb Guibert 1981 in seinem Essayband „Phantom-Bild“ (dt. 1993). Bei seinen eigenen Fotoarbeiten hat er sich tatsächlich daran gehalten. Es sind entrückte Aufnahmen von Freunden wie Isabelle Adjani und Patrice Chéreau (für den er das Drehbuch zu „L’homme blessé“ schrieb), Aktbilder von Liebhabern, melancholisch stimmende Stillleben und träumerische Selbstporträts.

Roland Barthes hatte in seinem Essay „Die helle Kammer“ das Foto, auf dem man sich abgebildet sieht, als ein „Auftreten meiner selbst als eines anderen“ bezeichnet. Nur ein Jahr später erschien „Phantom-Bild“, das Guibert durchaus als durch „Die helle Kammer“ inspiriert verstand (wie später auch seine Erzählung „Verrückt nach Vincent“ durch Barthes‘ „Fragmente einer Sprache der Liebe“). Doch anders als Roland Barthes, mit dem ihn eine wechselhafte, zwischen Verehrung und unerfülltem Begehren oszillierende Freundschaft verband, interessierte sich Guibert scheinbar wenig für theoretische oder philosophische Überlegungen zur Fotografie. Guiberts Sujets sind karg und kalt, eine schwarz-weiße Romantik der scheinbaren Empfindungslosigkeit, und damit durchaus ein fotografisches Pendant seines literarischen Stils. Wie in seinem Schreiben ist er fasziniert vom eigenen Körper wie von dem des anderen.

Foto: Hans Georg Berger

„Auf ihre Weise sind Hervé Guiberts Fotografien kleine Vanitasbilder und erinnern uns an die Dringlichkeit des Lebens, die ihm so wichtig war“, schreibt Jean-Baptiste Del Amo anlässlich der Retrospektive von Guiberts fotografischem Gesamtwerk 2011 in der Maison européenne de la photographie („Photographien“, Verlag Schirmer/Mosel München 2011). Im ersten Moment erscheint einem diese Deutung etwas zu aufgeladen. Seinen frühen Tod mag Guibert Ende der 1970er Jahre – aus dieser Zeit stammen die ersten Bilder – wohl kaum vorausgeahnt haben. Dennoch drängen sich derlei Assoziationen auf, etwa wenn Guibert lediglich den Schatten von sich an der Wand oder sich wie einen Leichnam aufgebahrt fotografiert. Auch seine Faszination für leblose Körper – Schaufensterpuppen, Büsten, anatomische Modelle – haben etwas Morbides. Der Schreibtisch mit den privaten Utensilien erscheint aus heutiger Perspektive wie ein melancholisch-trauriges Stillleben von Erinnerungsstücken.

Diese Reduktion auf das Allerwesentliche, die Kargheit, die Wahl der Bildausschnitte, das Spiel mit Schatten und Licht, die unwillkürlich mit Bedeutung, Geheimnis und Poesie aufgeladene Motivik – all das begegnet uns auch in Bergers Fotografien. Hauptmotiv hier ist freilich meist Guibert. Wie in dessen Selbstporträts sehen wir Guiberts Gesicht immer wieder im Spiegel, hinter Fensterscheiben oder schemenhaft durch das Strukturglas einer Duschtür. Selbst die Räume sind oftmals dieselben. Bei näherer Betrachtung erkennen wir Hotelzimmer, Betten, Details der meist schlichten Inneneinrichtung. Die Bilder entstanden wechselseitig auf gemeinsamen Reisen nach Budapest, Arles, Rom und Sevilla, in gemeinsam genutzten Wohnungen in Paris und München. Und immer wieder nach Elba, einem wichtigen Rückzugsort für Berger wie für Guibert. Ein ehemaliges Franziskanerkloster wurde über die Jahrzehnte unter Mitwirkung Bergers zu einem bedeutenden Künstlerort samt Botanischen Garten ausgebaut.

Foto: Hans Georg Berger

Auch einige der Männer, die meist mit entblößtem Oberkörper oder ganz nackt sich beiläufig und sinnlich auf den Laken fläzen, sind auf Fotos von Guibert wie von Berger zu entdecken; am häufigsten Guiberts langjähriger Partner Thierry Jouno, Direktor eines Instituts für Blinde (und Inspiration für seinen Roman „Blinde“).

Auch Nan Goldin hat ihren queeren Freundeskreis zu zentralen Protagonisten ihres fotografischen Schaffens gemacht. Ihre ganz unmittelbaren Momentaufnahmen in kräftigen Farben schreien die Authentizität geradezu heraus. Wie anders wirken dagegen die Fotografien Bergers. Wir werden unmittelbar Augenzeuge eines ganz privaten Moments. Doch die Schwarz-Weiß-Ästhetik mildert diesen Einbruch in die Intimsphäre, nimmt ihr den – bei Goldin nicht unwesentlichen – dokumentarischen Charakter. Umso intensiver spürt man auf vielen der Bilder die Nähe und Liebe zwischen den Männern, eine Art sommerlich-mediterrane Unbeschwertheit, aber auch Ernsthaftigkeit und Melancholie.

Guibert, der Schriftsteller, erscheint in Bergers Fotografien in geradezu antiquierter Attitüde. Geschrieben wird an einem schönen alten Schreibtisch – von Hand und mit Federhalter! Das Tintenfass scheint tatsächlich nicht nur Dekoration zu sein. Ein Foto zeigt den Autor mit der ersten Manuskriptseite von „Mitleidsprotokoll“. Eine eitle Pose? Vielleicht, aber sie wirkt bei Guibert keineswegs peinlich oder aufgesetzt.

Foto: Hans Georg Berger

Berger und Guibert wissen um die Bedeutung des literarischen Werks und damit auch um die Entstehung. Und so schließt Berger sein Langzeitprojekt mit Aufnahmen aus Guiberts Wohnung am 27. Dezember 1991, dem Tag seines Todes: sein Schreibtisch, das Regal mit den fein säuberlich gestapelten Manuskripten des Gesamtwerks, das Badezimmerschränkchen vollgeräumt mit Medikamentenschachteln. Weil wir durch das Abbildungsverzeichnis den Zeitpunkt der Aufnahme wissen, sind der Abwesende und der Verlust umso mehr zu spüren. Und dann fällt einem plötzlich auf, dass unter den vielen Guibert-Porträts, die Berger in diesem Band aufgenommen hat, kaum eines aus den letzten Monaten seines Lebens stammt.

Das langsame, unaufhaltsame Verschwinden des Freundes wollte Berger offenbar nicht dokumentieren. Guibert hat es umso radikaler getan und machte sich zum Objekt der unerbittlichen Selbstbeobachtung. „Im Zerfall scheint er Abschied von sich zu nehmen und seinem Körper die Gestalt eines Fremden zu verleihen“, schrieb Karsten Witte anlässlich von Guiberts letzten Veröffentlichungen in der „Frankfurter Rundschau“.

Als Hervé Guibert Anfang der 1990er Jahre auch hierzulande wahrgenommen wurde – „Blinde“, war zwar schon 1986 in deutscher Übersetzung erschienen, wurde später vom Rowohlt Verlag aber in die Top Ten der am schlechtesten verkauften Bücher aufgenommen –, galt die Aufmerksamkeit vor allem dem aidskranken Schriftsteller. Sein Roman „Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat“ war ein schonungslos autobiografisches Werk, das zugleich auch intellektuelle Sensationslust bediente.

Foto: Hans Georg Berger

Die radikale Selbstentblößung hielt Guibert bis zu seinem Tod aufrecht, manche empfanden es gar als Narzissmus. Entscheidend dabei aber: Guibert kannte kein Selbstmitleid. Er wusste, solange ihm die Kraft des künstlerischen Ausdrucks bleibt, ist er Herr seiner selbst. Und so kontrollierte er auch in seinem Videotagebuch „La pudeur ou l’impudeur“ („Die Scham oder die Schamlosigkeit“) mit nüchtern konstatierendem Blick seine letzten Lebensmonate. Die Kamera auf ein Stativ gestellt, erlaubt er den Blick auf die persönlichsten Verrichtungen: Untersuchungen im Krankenhaus, der Gang zur Toilette, das Waschen, An- und Ausziehen, den von der Krankheit gezeichneten Körper vor dem Spiegel. Schonungslos wie seine Bücher ist auch dieser Film: exhibitionistisch, schamlos und radikal gegen sich selbst. Nur gegen große Schwierigkeiten konnte dieses Ego-Dokument überhaupt im französischen Fernsehen ausgestrahlt werden, einen ersten Sendetermin hatte man kurzfristig wieder abgesagt. Der Medienkontrollrat befürchtete eine unnötige Desillusionierung von Aids-Erkrankten.

Mit Guiberts Tod war Bergers fotografischer Dialog unweigerlich zu einem Ende gekommen. Ein einziges, erst Monate danach entstandenes Bild, hat Berger in diesen Band aufgenommen. Ein Laken mit dünnen Streifen, der Faltenwurf lässt an die Malerei der Renaissance denken. Ein Männerfuß im Bildzentrum wirkt wächsern und künstlich wie die von Guibert immer wieder fotografierten Puppenteile. „Thierrys Füße nach der Autopsie“ ist das Bild nüchtern betitelt, aber es hat nichts Erschreckendes oder gar Sensationsheischendes. Im Gegenteil, es bewahrt die Würde des Toten und versteckt nicht die Liebe und Zuneigung, die ihm vom Fotografen entgegengebracht wird.

Phantomparadies

von Hans Georg Berger / Hervé Guibert

Mit Texten von Boris von Brauchitsch

Gestaltung: Detlev Pusch

Halbleinen, 208 Seiten, 240×320 mm, 145 Abbildungen, 58 €,

Salzgeber Buchverlage