Gesang der Meerjungfrauen (1987)

Trailer • DVD/VoD

Bei seiner Premiere in Cannes im Jahr 1987 wurde „Gesang der Meerjungfrauen“ als Entdeckung gefeiert. Heute gilt Patricia Rozemas bittersüße Komödie als einer der zentralen kanadischen Filme der 1980er Jahre – und als Klassiker des lesbischen Kinos. Die skurrile und höchst liebenswürdige Hauptfigur Polly träumt sich in Toronto durch die Tage und verliebt sich auf ganze eigene Weise in ihre neue Chefin, die Galeriebesitzerin und Kuratorin Gabrielle. Anja Kümmel ist vor allem von der modernen Selbstverständlichkeit beeindruckt, mit der lesbische Liebe und queere Lebensentwürfe in den Plot eingeflochten werden und die Identitätsfrage gar nicht erst gestellt wird.

Foto: Salzgeber

Im Traummantel mit Schulterpolstern

von Anja Kümmel

Als Polly zum ersten Mal auf den Schwingen ihrer Fantasie davonfliegt, stimmen die titelgebenden Meerjungfrauen eine Opernarie an, die wahrscheinlich nicht alle sofort zuordnen können, und die doch ganz bestimmte Assoziationen weckt. Es ist das Blumenduett aus Léo Delibes’ Oper „Lakmé“, das die Hauptfigur Lakmé und ihre Dienerin Mallika bei ihrem Bad im Fluss singen. Queeren Filmfans dürfte die Arie allerdings aus anderen Zusammenhängen bekannt vorkommen: Seit Catherine Deneuve als überirdisch schöne Vampirin in Tony Scotts „Begierde“ (1983) zu diesen Klängen Susan Sarandon verführte, hat sie sich quasi als „Erkennungsmelodie“ für lesbischen Content etabliert. Sogar in „The L-Word“, der Lesbenserie schlechthin, fand sie Eingang!

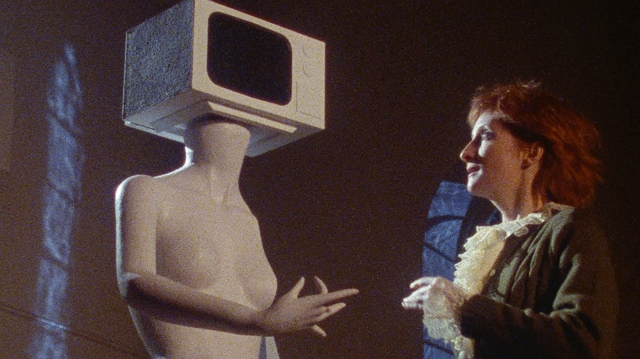

In Patricia Rozemas Spielfilmdebüt „Gesang der Meerjungfrauen“ von 1987 ist die Musikauswahl nur einer von vielen subtilen Kunstgriffen, die den Plot von Anfang an als queer markieren, ohne Queerness explizit zu thematisieren. Als Rozemas Hauptfigur Polly sich aus der improvisierten Dunkelkammer ihres Badezimmers heraus in andere, fantastische Welten imaginiert, ist von lesbischem Begehren noch überhaupt nicht die Rede. Polly ist einfach eine verträumte, schusselige und etwas grobmotorische 31-Jährige mit verstrubbelten orangeroten Haaren, die allein mit ihrer Katze in einem kleinen Apartment in Toronto lebt. Sie selbst bezeichnet sich schulterzuckend als „spätes Mädchen“, „alte Jungfer“ oder auch als „Karrierefrau ohne Erfolg“. Ambitionslos hangelt sie sich von Aushilfsjob zu Aushilfsjob – bis sie als Sekretärin in der Church Gallery landet, gemanagt von der charismatischen Galeristin Gabrielle.

Mit der so exzentrischen wie liebenswerten Polly im Herzen des Films und der treffsicheren Auswahl ihrer Hauptdarstellerin Sheila McCarthy hat die offen lesbische kanadische Regisseurin ganz klar ihr Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Im Alltag gibt Polly das ungeschickte, unscheinbare „Mädchen für alles“ – in ihren Fotos dagegen, die sie zum Zeitvertreib in den Straßen von Toronto knipst, offenbart sich eine reiche innere Welt voller Passion und Sinn für Ästhetik. Ihre kindliche Unschuld gepaart mit ihrer Fähigkeit, über die großen und kleinen Wunder der Welt zu staunen, wickeln das Publikum im Handumdrehen um den Finger.

Seinen Charme, seine Spannung und nicht zuletzt seinen Humor bezieht der Film vor allem aus der Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite die koboldhafte, dauerplappernde Polly, auf der anderen die ruhige, reservierte Gabrielle: ein fein austarierter Clash der Temperamente, Klassen und Kulturen, der zugleich von der ersten Begegnung an eine gegenseitige Faszination innewohnt.

Foto: Salzgeber

Dass Polly hingerissen ist von ihrer neuen Chefin, deren Eleganz, Eloquenz und mondänem Auftreten, ist offensichtlich. Aber auch Gabrielle scheint irgendetwas an Polly zu finden – oder warum sonst stellt sie eine Sekretärin ein, die kaum einen Satz fehlerfrei tippen kann, ihre Post mit Essensresten beschmiert und im japanischen Restaurant nach einer Gabel verlangt? Vielleicht haben die beiden ja mehr Gemeinsamkeiten, als es zunächst den Anschein hat. Auch hinter Gabrielles unterkühlt-arroganter Fassade, begreift man allmählich, verbirgt sich eine innere Zerrissenheit.

Ein weiblicher Peter Pan und ein love interest, das nicht unbedingt als Sympathieträgerin punktet – mit diese Kombi ist Rozema ein ziemliches Wagnis eingegangen, zumal für ein Debüt. Doch sie meistert den Balanceakt zwischen Slapstick, Rom-Com und Kunstbetrieb-Satire mit Bravour. Trotz aller Situationskomik laufen ihre Figuren nie Gefahr, zu Karikaturen ihrer selbst zu werden. Ein gutes Beispiel ist die urkomische Szene im japanischen Restaurant, in der Polly versucht, ihren schlaksigen Körper auf einem beinlosen Stuhl und unter dem niedrigen Tisch unterzubringen. So Buster-Keaton-reif diese Szene auch ist, lacht man weniger über Pollys Ungeschicktheit als über all die verwirrenden Codes, die zu entziffern ihr die vermeintlich so distinguierte und kulturell aufgeschlossene Welt der Reichen, Schönen und Kunstsinnigen abverlangt.

Foto: Salzgeber

Offensichtlich traf dieser auf den ersten Blick eher „kleine“ Film 1987 den richtigen Ton und vielleicht auch ein bisschen den Zeitgeist. Prompt wurde er mit dem Prix de la Jeunesse in Cannes geehrt und aus seiner Nische herauskatapultiert. Innerhalb einer Woche verkaufte sich „Gesang der Meerjungfrauen“ in über 40 Länder und tourte hernach auf diversen renommierten Filmfestivals. Ganz nebenbei hat dieser Überraschungserfolg auch die Karriere einer talentierten lesbischen Regisseurin angekurbelt, die uns acht Jahre später den Klassiker „When Night Is Falling“ bescheren sollte. Dieser reiht sich ein in eine Serie im Laufe der 1990er Jahre produzierten Filme über lesbische Coming-outs und lesbische Romanzen mit Happy End – die sicherlich nach Jahrzehnten der Unsichtbarkeit und Stigmatisierung bitter nötig waren, sich aus heutiger Sicht jedoch teilweise etwas plakativ und stereotyp anfühlen.

„Gesang der Meerjungfrauen“ hingegen stellt keine lesbische Lovestory ins Zentrum und bemüht auch nicht die klassischen Eckpfeiler Dreiecksdrama, gesellschaftliche Anfeindung und Am-Ende-kriegen-sie-sich-doch. Dennoch ist es ein durch und durch queeres Werk. Vielleicht gerade wegen der unaufgeregten Selbstverständlichkeit, mit der lesbische Liebe und queere Lebensentwürfe in den Plot eingeflochten werden. Die Identitätsfrage stellt sich der Film dabei nicht – oder stellt sie zumindest nicht als Problem dar. Vielleicht wirkt er (abgesehen von den steilen Föhnwellen und überdimensionierten Schulterpolstern!) auch deshalb so modern und zugleich wunderbar zeitlos.

Foto: Salzgeber

Dabei geht es durchaus um Erkenntnisprozesse und Selbstfindung, verstanden als komplexes Geflecht des Seins. Dass Polly sich in Gabrielle verliebt hat, gibt sie unumwunden zu. Aber was heißt das nun genau? Ist es Bewunderung? Schwärmerei? Identifikation? Eine Mischung aus allem? Und was für eine Aktion verlangt dieses Gefühl – wenn überhaupt eine? Polly stellt sich diese Fragen immer wieder mal, doch ist dahinter wenig Druck zu spüren, sie abschließend beantworten zu müssen. Ob sie Gabrielle küssen möchte, weiß sie (noch) nicht so genau. Steckt hinter diesem Zögern internalisierte Homophobie? Unterdrückung des eigenen Begehrens? Eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass sich Polly sonst wenig um soziale Konventionen schert. Vielleicht ist sie ja auch ganz einfach asexuell – eine Möglichkeit, auf die 1987 vermutlich niemand kam, die in ihrem Charakter aber durchaus angelegt ist.

Als Katalysator für all diese Überlegungen dient nicht zuletzt Gabrielles Ex-Liebhaberin Mary, die eines Tages in der Galerie auftaucht und Gabrielle zurückzugewinnen versucht. Ein saftiges Konkurrenz- und Eifersuchtsdrama hätte seinen Lauf nehmen können, doch auch hier bricht Rozema die Erwartungen ihrer Zuschauer:innen: Mary ist keineswegs das Hindernis, das einem Happy End der beiden Hauptfiguren im Weg steht – im Gegenteil.

Foto: Salzgeber

Die inneren Kämpfe, die alle drei Frauen ausfechten, haben viel mit ihrer Identität als Künstlerinnen und eher wenig mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun. In ihrer Liebe und ihrem Begehren wirken sie so fluide und selbstbewusst, dass der Film heute fast zeitgemäßer rüberkommt als „When Night Is Falling“, der zum Großteil um die Repression des lesbischen Erwachens durch die Gesellschaft, den eifersüchtigen Ehemann und die christliche Kirche kreist. Zwar wehrt Gabrielle in einer Szene Marys Avancen mit den Worten „Immerhin arbeite ich mit der Kirche zusammen!“ ab. Sie sind jedoch nichts weiter als Teil eines spielerischen Flirts – in Wahrheit ist es Gabrielle herzlich egal, was andere über ihr Liebesleben denken.

Männer kommen in dem Beziehungsreigen bezeichnenderweise nur zwei Mal kurz als austauschbare Randerscheinungen vor. So hat Rozema mit „Gesang der Meerjungfrauen“ einen fast schon utopischen Raum der Homosozialität geschaffen, in dem sich Homoerotik entfalten kann (oder auch nicht), ohne sich abgrenzen, rechtfertigen oder eindeutig definieren zu müssen. Und das lässt dann doch wieder an die Badeszene in „Lakmé“ denken: Solange ihr Gesang währt, entkommen die beiden Frauen der Exotisierung und dem „male gaze“, sind für einen kurzen Moment einander und sich selbst genug.

Gesang der Meerjungfrauen

von Patricia Rozema

CA 1987, 83 Minuten, FSK 16,

deutsche SF und englische OF mit deutschen UT

Als DVD und VoD