Colm Tóibín: Haus der Namen

Buch

Ein Stoff aus der griechischen Mythologie, neu und queer erzählt: Im titelgebenden „Haus der Namen“ findet Orestes Zuflucht vor dem neuen Mann seiner Mutter Klytaimnestra, die nach der Opferung ihrer Tochter Iphigenie den eigenen Ehemann Agamemnon ermordet hat. Orestes und seine Schwester Elektra wollen deshalb Rache nehmen. Der junge Mann gerät immer tiefer in ein blutiges Intrigenspiel – und ist zugleich verliebt in Leandros, mit dem er im „Haus der Namen“ das Bett teilt. Der irische Schriftsteller Colm Tóibín („Die Geschichte der Nacht“, „Brooklyn“) zeigt, dass sich der Zirkel der Gewalt durchbrechen lässt. Unser Autor Stefan Hochgesand sieht darin eine Hoffnung für das Leben nach der Krise.

Gemetzel ohne Götter

Eins vorweg: „Haus der Namen“ ist ein unheimlich brutales Buch. Es wird gemordet und gemeuchelt und gelyncht und massakriert. Es stapeln sich buchstäblich die Leichen. Der fabelhafte Pfirsichgarten aus André Acimans „Ruf mich bei deinem Namen“, dem anderen Buch mit dem „Namen“ im Titel, könnte nicht ferner sein. Umso erstaunlicher, dass der Autor Colm Tóibín bei seiner Bearbeitung des bluttriefenden Atriden-Stoffes aus der griechischen Mythologie eine schwule Liebesgeschichte hinzuerfunden hat: die zwischen Orestes und Leandros. Die Eckpfeiler des Mordplots hat Colm Tóibín zwar bei Aischylos, Euripides und Sophokles geborgt. Doch dort wird der Königssohn, wie auch in Goethes „Iphigenie auf Tauris“, von seinem Jugendfreund Pylades begleitet. Der große Liebende Leander entstammt eigentlich einem anderen Mythenzyklus.

Die Handlung der Orestie, für den Abi-Spickzettel zusammengerafft: Klytaimnestra muss erleben, wie ihr Gatte, König Agamemnon, die gemeinsame Tochter Iphigenie den Göttern opfert, damit die Winde sich drehen und die griechische Flotte nach Troja in See stechen kann. Als Agamemnon viele Jahre später zurückkehrt, im Gefolge die versklavte Seherin Kassandra, ermordet Klytaimnestra mit ihrem Liebhaber Aigisthos ihren Mann und übernimmt die Regierungsgeschäfte. Später werden Iphigenies Geschwister, Orestes und Elektra, den Mord am Vater rächen.

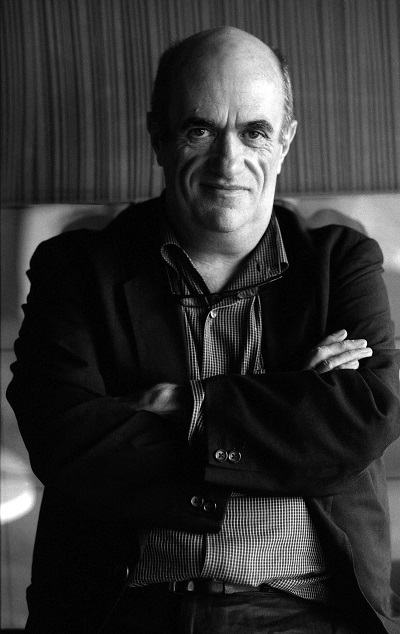

Colm Tóbín – Foto: Anita Schiffer-Fuchs

Wenngleich Colm Toíbín den Literaturbetrieb immer wieder mit seinem offen schwulen Auftreten schockiert, liebt er es, literarisch in die Haut von Frauen zu schlüpfen, vom Aidsroman „Feuerschiff von Blackwater“ über „Nora Webster“, „Brooklyn“ bis zu „Marias Testament“. Was fängt er also mit diesem archaischen Stoff an? Zunächst einmal: Er berichtet vieles aus der Sicht der Frauen und macht Klytaimnestra und Elektra kapitelweise zu Ich-Erzählerinnen. Toíbín lässt jene Frauen, die allzu oft als Objekt männlicher Taten herhalten mussten, zur Abwechslung selbst zu Wort kommen. Nice. Besonders erstaunlich ist aber, dass sich Toíbín zwischen all den blutspritzenden Exzessen viele Seiten und viel Zeit nimmt für eine Liebesgeschichte zweier junger Männer. Eine Idylle, fernab des Gemetzels.

In Toíbíns Version der Orestie nämlich wird der junge Orest nicht an einem benachbarten Königshof in Sicherheit gebracht, wo er sich mit dem Königssohn Pylades anfreundet, sondern auf Geheiß von Aigisthos gekidnappt und in eine Hütte, weit weg vom elterlichen Palast, verfrachtet, zu einer Gruppe etwa gleichaltriger Jungs. Es herrscht ein Strafsystem, das auf gegenseitiges Bespitzeln setzt und auf Redeverbot. Geflüstert werden kann nur in der Badewanne. Leandros, der Orestes‘ Aufmerksamkeit erregt, schlägt die Flucht vor – gemeinsam mit dem kränklichen Mitros, der unter den Strafen der Wächter ansonsten bald einknicken würde. Erste Berührungen der Hände und Schultern von Orestes und Leandros deuten sich an – wobei der latent von daddy issues geplagte Orestes vor allem die Entschlusskraft des wenige Jahre älteren Leandros bewundert.

Dient diese Liebschaft bloß dramaturgisch dazu, zwischenzeitlich Tempo und Gewaltniveau herunterzufahren, um das Lesepublikum durchschnaufen zu lassen? Mitnichten. Denn Colm Tóibín geht es zu keinem Zeitpunkt darum, eine Groschenheftversion à la „Game of Thrones“ zu schreiben. Vielmehr zeigt Tóibín mit literarischer Finesse auf, dass sich Gewalt durchbrechen lässt. Indem er die Götter abschafft, verleiht Tóibín seinen Figuren neue Handlungsmöglichkeiten. Als Ire sind Tóibín die Terrorakte an der nordirischen Grenze von 1968 bis 1998 gut vertraut. Auge um Auge wurde hier gekämpft. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu spricht von einem „loi de conservation de la violence“, einem Gesetz der Gewaltkonservierung: Wer selbst Gewalt erfährt, neigt dazu, diese an andere weiterzutragen. Man kann das auf viele übertragen: Queers gegen Migrant*innen und umgekehrt. Schwule gegen Transgender-Menschen und umgekehrt, et cetera. Das Problem ist erschreckend aktuell. Tóibín nun aber lässt Orestes und Leandros, die selbst Gewaltopfer wurden, nicht weiter nach unten treten: Im Gegenteil, die beiden nehmen sich einander an – und vor allem schützen sie den kränklichen Mitros, der prädestiniert schien, das erstbeste neue Mobbing- und Gewaltopfer zu werden, in der „Hackordnung“ ganz unten.

Auf der Flucht gelangen die drei wiederum in ein abgelegenes Haus, bewohnt von einer alten Frau, die es das „Haus der Namen“ nennt – weil hier einst Menschen lebten, die in den Krieg zogen und dort als namenlose Soldaten starben. Geblieben sind die geisterhaften Namen im ansonsten leeren Haus. Die Jahre vergehen und Leandros Schultern werden breiter. „Eine Sekunde lang war Orestes versucht, hinzugehen und Leandros zu berühren, die Hand an sein Gesicht oder an seinen Oberkörper zu legen, aber er rührte sich nicht von der Stelle.“ (S. 136) Sie kümmern sich, bukolischen Hirten gleich, um Tiere und Äcker, Gemüse und Bäume. Sie entwickeln eine Sprache aus Pfeiflauten, die nur sie verstehen. „Wenn sie beieinandersaßen, lehnte sich Orestes zurück und legte den Kopf an Leandros’ Brust, während Leandros die Arme um ihn legte und festhielt.“ (S. 141) Die alte Dame und Kumpel Mitros sterben im Lauf der Jahre. Orestes teilt fortan das Bett mit Leandros. Doch der will seine Familie wiedersehen. Und Gerechtigkeit. Die Zärtlichkeiten von Leandros fühlen sich für Orestes nunmehr nach vorgezogenem Abschiednehmen an: „dass das, was im Haus der alten Frau zwischen ihnen geschehen war, nicht noch einmal geschehen würde“. (S. 200) Leandros löst sich langsam von Orestes.

Showdown: Orestes muss zurück in den Palast der Eltern. Er ist nunmehr größer als der ermordete Vater, aber Mama Klytaimnestra behandelt ihn immer noch wie einen kleinen Sohn, den man betüdelt, aber nicht für voll nimmt. Über Leandros wird geschwiegen. Im intrigenverseuchten Palast sagt niemand direkt, was er meint, ohne es zu chiffrieren, zu codieren. Auf diese Weise erzählt Colm Toíbín gleich mehrfach von Konventionsfassaden und der Angst vor Unaussprechlichem. Der Liebhaber der Mama, Aigisthos, steigt mit Dienstmädchen, aber gern auch mal mit Wächtern ins Bett. Orestes aber sehnt sich nach Leandros, und Leandros kommt wirklich eines Tages wieder zu ihm, nachdem er Rebellenaufstände angeführt hat und seine Familie massakriert wurde, auf Geheiß von Aigisthos und wohl mit Einwilligung von Klytaimnestra. Orestes rächt den Mord seines Vaters und der Familie seines geliebten Leandros – und ersticht, wie Elektra es vorschlug, die Mutter. Anders als im Mythenoriginal geschieht das nicht sofort nach seiner Rückkehr, sondern Orestes hadert, einem Hamlet gleich, lange mit der Tat. Um sie anschließend zu bereuen.

Toíbín inszeniert Leandros und Orestes nicht als gefühlslose Mordmaschinen (wiewohl sie Morde begehen), sondern zeigt vor allem Orestes emphatisch als getriebenen Liebenden – und als bekümmerten Grübler und Zweifler. Am Ende klingt an, dass Leandros seine Gefühle für Orestes doch wieder zulässt – und er spricht es offen aus, dass er des Tötens völlig überdrüssig ist. So ist die Liebe zwischen zwei Männern, von der Tóibín erzählt, nicht einfach bloß schön, sondern Tóibín stiftet durch geschickte kontramythische Verschiebungen Hoffnung für das Leben nach der Krise und nach all dieser Gewalt – dies nun aber nicht naiv verharmlosend, sondern erst, nachdem er die Figuren hart durch Schlamm und Blut gezogen hat.

Haus der Namen

von Colm Tóibín

Aus dem Englischen von Giovanni Bandini und Ditte Bandini

Gebunden, 288 Seiten, 24 €,

Carl Hanser Verlag