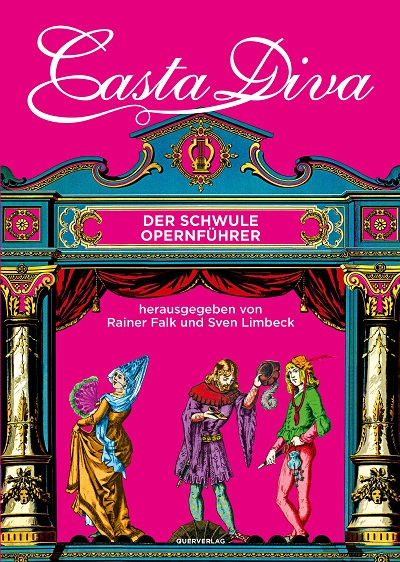

Casta Diva: Interview mit Rainer Falk und Sven Limbeck

Buch

Große Gefühle, wuchtige Kostüme, Gesten voller Leidenschaft. Viele Schwule lieben die Welt der Oper. Nun ist endlich der erste „schwule Opernführer“ erschienen, in jeder Hinsicht ein Gemeinschaftsprojekt der Gay Community: 30 Opernfans haben die Herausgeber Rainer Falk und Sven Limbeck beim Verfassen der Analysen von 157 Opern von zirka 100 Komponisten tatkräftig unterstützt, die Finanzierung des edel ausgestatteten Buchs wurde durch Crowdfunding ermöglicht. Wir sprachen mit Rainer Falk und Sven Limbeck über dieses Großereignis.

Offen für das Ambivalente

Interview: Joachim Bartholomae

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft! Der Opernführer „Casta Diva“ ist durch umfassendes Crowdfunding als prächtiges Buch realisiert worden. Wenn so viele Leute bereit sind, für ein Buch zu spenden, das sie noch gar nicht kennen, zeigt das deutlich: In der Zielgruppe besteht starkes Interesse, und das zu spüren muss über die wirtschaftlich erforderliche Unterstützung hinaus ein gutes Gefühl gewesen sein. Nun könnte man meinen, ein „schwuler Opernführer“ wäre ein Führer zu „schwulen Opern“; doch dann wäre „Casta Diva“ ein recht schmales Bändchen geworden. Handelt es sich vielleicht eher um einen „Opernführer für Schwule“, also ein Buch, das den Schwulen zeigt, welche (heterosexuellen) Opern ihnen gefallen könnten? Oder wie würdet ihr selbst das Konzept von „Casta Diva“ beschreiben?

Rainer: Wir sind von der verbreiteten (und inzwischen sogar soziologisch belegten) Beobachtung ausgegangen, dass bei Opernvorstellungen überdurchschnittlich viele schwule Männer im Publikum sitzen ‒ und zwar ziemlich unabhängig davon, welches Werk gerade gegeben wird. Daraus ist die Idee entstanden, einen schwulen Opernführer zu schreiben bzw. herauszugeben, dessen Gegenstand das aktuell an Opernhäusern gespielte Repertoire bildet. Wir wollten uns ganz bewusst nicht auf Opern beschränken, in denen eine schwule Geschichte erzählt wird oder eine schwule Figur auftaucht. Das hätte vielleicht kein ganz schmales Bändchen abgegeben ‒ im zeitgenössischen Musiktheater lässt sich da so einiges finden ‒, wäre aber größtenteils eine Auflistung von Werken geworden, die seit ihrer Uraufführung nicht mehr gespielt worden sind und womöglich nicht einmal in einer Einspielung vorliegen: ein Kuriositätenkabinett für schwule Musikologen, aber kein Opernführer für schwule Operngänger.

Rainer Falk – Copyright: Querverlag

Also ein „Opernführer für Schwule“. Damit stellt ihr euch in die Tradition von Wayne Koestenbaums Essay „The Queen‘s Throat“ („Königin der Nacht“) aus dem Jahr 1993, der ein sehr interessantes Kapitel über „schwule Opernmomente“ enthält. Aber Koestenbaums Datenbasis ist 25 Jahre alt, die von Dannecker /Reiche sogar 50 Jahre, das war lange vor der Ausbreitung des „Silbersees“ der weißen Haare im Opernpublikum. Kann man das Klischee der (unter fünzigjährigen) Operntunte heute wirklich noch aufrechterhalten, oder was genau setzt ihr dem entgegen? Und vor allem: Setzt ihr euch nicht dem Vorwurf einer essenzialistischen Sichtweise aus, wenn ihr euch mit der Auswahl der Opern für „Casta Diva“ an „den“ Schwulen richtet?

Sven: Nein, „Tradition“ meint einen Zusammenhang: Wayne Koestenbaum hat versucht, in sich selbst das Wesen der Operntunte zu ergründen, und sagt in „The Queen’s Throat“ im Grunde kein Wort über Oper. Wir und die AutorInnen von „Casta Diva“ haben ein Buch über Opern gemacht und danach gefragt, wo in dieser Kunstform die Identifikationsmöglichkeiten für schwule Männer liegen. Zwischen diesen beiden Ansätzen gibt es so gut wie keine Überschneidungen.

Gleichwohl mussten auch wir uns der Frage stellen, was die Faszination der Oper für schwule Männer ausmacht. Unsere Antworten sind Versuche, keine Dogmen. Soziologisch sind wir nicht bei Dannecker/Reiche stehengeblieben. Auch deutlich jüngere Erhebungen vom Anfang unseres Jahrhunderts zum Kulturkonsum schwuler Männer von Gregory Lewis und Bruce Seaman oder speziell zu den Operntunten (operabögar) von dem Schweden Göran Gademan bestätigen die höhere Beteiligung von Schwulen an der Oper – also auch derer, die nach Stonewall in vergleichsweise liberalen Verhältnissen aufgewachsen sind. Auch ohne die massive Unterdrückung und Diskriminierung von Homosexuellen bis in die 1960er-Jahre findet demnach eine Sensibilisierung für „das Andere“ statt, das die Oper repräsentiert (und es gibt andere Kulturen der Alterität wie z. B. das „Star Trek“–Universum, für die sich gerade auch junge Schwule begeistern). Wir glauben, dass diese Sensibilität in den Differenz-Erfahrungen begründet ist, die schwule Biographien bis heute prägen. Uns ist nicht an Klischees gelegen, aber man muss kein Soziologe sein, um zu erkennen, dass Schwule und Oper irgendwie eine innige Verbindung bilden.

Klar gibt es Schwule, die lieber Punk als Oper hören. „Casta Diva“ ist ein Angebot, das man ausschlagen darf, und richtet sich ausdrücklich an schwule Opernfans und „alle, die es werden wollen“. Das signalisiert mit einem Augenzwinkern eine große Offenheit und ist das genaue Gegenteil von „dem“ Schwulen. Schwul heißt für uns neugierig und offen für das Ambivalente zu sein.

Sven Limbeck – Foto: Querverlag

„Casta Diva“ enthält 157 Einzeldarstellungen; zirka ein Drittel der Texte wurde von euch beiden verfasst, zirka 100 von den 30 weiteren Autoren und Autorinnen. Wie ist es euch gelungen, eine so stattliche Zahl von Mitwirkenden zu finden, und vor allem: wie habt ihr sichergestellt, dass die Texte sich ihrem Gegenstandsbereich einigermaßen einheitlich nähern? Schließlich hat jeder/jede eine eigene Vorstellung von Ambivalenz und Artifizialität. Tilman Krause hat vermutlich eine andere Auffassung davon, was eine Oper für Schwule interessant macht, als Werner Heck, um ein beliebiges „Duo“ zu nehmen.

Rainer: Um eine Vielzahl an Vorstellungen, Auffassungen und Perspektiven war es uns ja gerade zu tun. Unserer Meinung nach gibt es von keiner Oper die einzig wahre schwule Lesart. Entsprechend haben wir den Autorinnen und Autoren auch keinerlei Vorgaben gemacht, wie sie sich in ihren Artikeln den jeweiligen Werken zu nähern hätten. Wichtig war uns natürlich, dass auch subjektive Deutungen für die Leserinnen und Leser plausibel und nachvollziehbar sind – gerade wenn sie von der ursprünglichen Werkintention abweichen. Wenn bei der Lektüre von „Casta Diva“ trotzdem der Eindruck einer gewissen Einheitlichkeit entsteht, dann liegt das in der Natur der Sache begründet: Schwule Lesarten sind eben nicht beliebig, sondern gehen von bestimmten den Opern innewohnenden Momenten aus, die sich in rund 400 Jahren Musiktheatergeschichte freilich immer wieder neu und anders konkretisiert haben ‒ etwa der ‚Widerspruch‘ zwischen Geschlecht und Rolle, der in den Kastratenrollen der Barockoper ebenso bedeutsam wird wie in den sogenannten Hosen- und Kittelrollen dieser und späterer Epochen, also den Partien sehr junger Männer, die für Mezzosopranistinnen, und den Partien alternder Frauen, die für Tenöre komponiert sind. In der Einleitung zu „Casta Diva“ haben wir diese Momente unter den beiden Stichworten zu systematisieren versucht, die du schon genannt hast: Artifizialität und Ambivalenz.

Sven: Statt den Autorinnen und Autoren Vorgaben zu machen, haben wir uns vielmehr intensiv ausgetauscht, die uns mitunter überraschenden Ideen aufgegriffen und weiterentwickelt oder versucht, Anregungen zu machen, wo bestimmte Steilvorlagen nicht aufgegriffen wurden. Wichtig war uns als Alleinstellungsmerkmal von „Casta Diva“, dass von den vielfältigen schwulen Anknüpfungspunkten wenigstens einer herausgearbeitet wird: Das konnte beispielsweise – Verständnis für Camp vorausgesetzt – der Vergleich von „Adriana Lecouvreur“ mit „Dynasty“ („Denver-Clan“) sein oder der explizite Hinweis auf Leerstellen, wenn in Mythenveroperungen schwule Handlungen geklittert werden oder ganz verschwinden, wenn also etwa Orpheus nach dem Verlust Eurydikes nicht zum Knabenliebhaber wird.

Vito Russo konnte in seinem legendären Buch „The Celluloid Closet“ tatsächliche schwule Anspielungen in berühmten Hollywoodfilmen beschreiben, Heinrich Detering in „Das offenbare Geheimnis“ tatsächliche schwule Subtexte einiger literarischer Klassiker. Im Gegensatz dazu arbeitet „Casta Diva“ den Camp- oder Kitschfaktor großer Opern heraus, in der Annahme, damit den Geschmack eines schwulen Publikums zu treffen, „Adriana Lecouvreur“ ist ein typisches Beispiel dafür. Daneben stehen Opern wie „Henzes Bassariden“, wo man nicht so recht weiß, was ein schwuler Komponist und ein schwuler Librettist sich wohl dabei gedacht haben. Wenn ihr heute auf diese geballte Sammlung von Sachverstand und Begeisterung zurückblickt – welche Texte sind eurer Meinung nach am ehesten dazu geeignet, bei den schwulen Lesern einen Aha-Effekt auszulösen?

Rainer: „Casta Diva“ ist ein Opernführer, d.h., wir waren bei der Auswahl der darin behandelten Werke nicht völlig frei; zum größten Teil waren sie uns vom Repertoire vorgegeben. Das ist ein entscheidender Punkt – und sicherlich nicht der einzige –, worin sich unser Buch von einer wissenschaftlichen Qualifikationsschrift wie Deterings „Offenbarem Geheimnis“ unterscheidet. Dass wir uns auf den „Campfaktor“ beschränkt hätten, ist im Übrigen nicht richtig. Unsere Herangehensweisen und die der Autorinnen und Autoren waren, wie gesagt, sehr vielfältig.

Sven: Selbstverständlich haben uns auch schwule Subtexte interessiert. Die so harmlos daherkommende deutsche Spieloper beispielsweise wartet immer mal wieder mit entsprechenden Anspielungen auf, die neue Blicke darauf ermöglichen, was in restaurativer Zeit dann doch an sexuell Subversivem möglich war, Lortzings „Wildschütz“ etwa oder „Der Barbier von Bagdad“ von Peter Cornelius, der zu Hirschfelds Zeiten unter die „berühmten Homosexuellen“ gerechnet wurde. Wenn Henze und seine Librettisten Auden und Kallman in den „Bassariden“ aus der antiken Tragödie den Pentheus aufgreifen, der sich der sexuellen Revolution des Dionysos verweigert und dann zur Transe wird, dann ist das, wie man heute sagen würde, eine Ironisierung toxischer Männlichkeit.

Schwule Opernfans begeistern sich aber auch und vor allem für Werke, die weder im Text noch im Subtext oder in der Biographie des Komponisten oder Librettisten irgendetwas Schwules bieten. Die Camp-Ästhetik bietet dann eben eine Lesart, die etwa die durchaus subjektive Identifikation mit einer Diva ermöglicht, die in pathetischer Überhöhung leidet und stirbt. Das ist nicht nur witzig: Violetta Valéry, die in Verdis „La traviata“ zwischen totalem sexuellem Hedonismus und wahrer Liebe hin- und hergerissen ist und am Ende an der Schwindsucht stirbt, habe ich immer als Stellvertreterin einer ganzen Generation schwuler Männer, die an Aids gestorben sind, verstanden.

Casta Diva

Der schwule Opernführer

herausgegeben von Rainer Falk & Sven Limbeck

gebunden mit Samtbeflockung, Kapitalbändchen, 2 Lesebändchen, 704 Seiten mit 250 farbigen Abb., 50,00 €

Querverlag