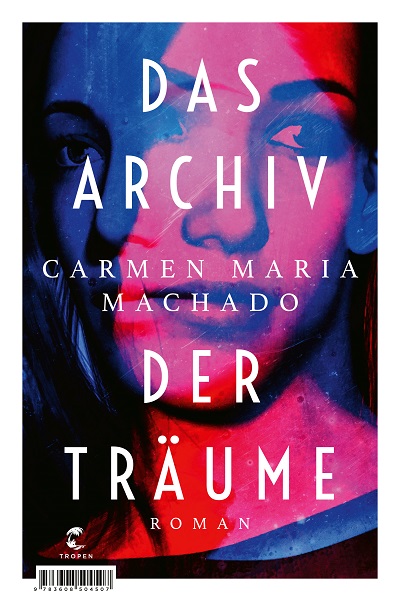

Carmen Maria Machado: Das Archiv der Träume

Buch

In „Das Archiv der Träume“ erzählt Carmen Maria Machado die Geschichte eines Heranwachsens im ländlichen, religiös geprägten Amerika – und die Geschichte einer toxischen lesbischen Beziehung. Dem oft tabuisierten Thema des emotionalen und psychischen Missbrauchs in einer Paarbeziehung nähert sie sich mit zahlreichen popkulturellen Bezügen. Anja Kümmel über eine mutige, intime und zugleich sehr aufschlussreiche Collage queerer Erfahrung.

Ephemere Zeugnisse

von Anja Kümmel

Lange Zeit war lesbische Liebe nicht nur diejenige, die ihren Namen nicht zu sagen wagte – sie hatte nicht einmal einen Namen. Mehr noch als lediglich unaussprechlich, war sie in vielen Kulturkreisen gänzlich undenkbar. Auf derlei im Archiv der LGBT-Historie klaffende Lücken verweist Carmen Maria Machado in „Das Archiv der Träume“ immer wieder. Der Begriff „Archiv“, erwähnt sie ziemlich am Anfang, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „das Haus der Herrschenden“. Ganz zentral in ihrem Narrativ ist also die Frage: Was wird in die offizielle Geschichtsschreibung, was in die kollektive Erinnerung aufgenommen, und was nicht? Welche Herrschaftsverhältnisse und Machtmechanismen spielen dabei eine Rolle?

In ihrem nun auf Deutsch vorliegenden Debütroman umkreist die US-amerikanische Autorin ein Tabu innerhalb eines Tabus: Gewalt in lesbischen Beziehungen. Während lesbische Lebensweisen in den letzten Jahrzehnten bis zu einem gewissen Grad „salonfähig“ wurden, konstatiert sie, wird über emotionalen und psychischen Missbrauch in lesbischen Beziehungen kaum gesprochen – ganz so als gäbe es zwischen Frauen keine toxischen Dynamiken. Dass es für dieses Thema keine etablierte Sprache gibt, ist eine große Herausforderung, aber auch ein Glücksfall – denn Machado musste für dieses Buch eine eigene Sprache erfinden. Als wahre Sprachmagierin und dem formalen Experiment zugeneigt hat sie sich bereits in ihrem mit Preisen überhäuften Kurzgeschichtenband „Ihr Körper und andere Teilhaber“ gezeigt. Völlig unbekümmert mixte sie dort realistische Prosa, Science Fiction und Horror-Elemente zu einem eigenwilligen, aber stimmigen Ganzen. Nun sprengt Machado erneut die Grenzen literarischer Genres, beruft sich diesmal jedoch ganz explizit auf eigene Lebenserfahrungen.

Ihr Alter Ego, die Mitte-20-jährige Carmen, die in Iowa kreatives Schreiben studiert, spricht Machado in der zweiten Person an, und spaltet so die Perspektive in eine unmittelbar erlebende und eine das Geschehen aus einer gewissen Distanz betrachtende Erzählerin. Bei einem Abendessen lernt ihr damaliges „Du“ die namenlos bleibende „Frau aus dem Traumhaus“ kennen, verliebt sich Hals über Kopf und stürzt sich in ihre erste ernsthafte Beziehung mit einer Frau. Alles könnte perfekt sein: Zum ersten Mal fühlt sich die „kurvig-bis-fette Brünette mit Brille“, wie Carmen sich selbst beschreibt, so angenommen und geliebt, wie sie ist. Durch Rückblenden in ihre Kindheit und religiöse Jugend, Verweise auf Erfahrungen mit Rassismus und Fat-Shaming begreifen wir, wie besonders es sich anfühlen muss, bedingungslos geliebt zu werden. Die beiden machen Roadtrips, schmieden Zukunftspläne, sind verrückt nacheinander; der Sex ist fantastisch.

Carmen Maria Machado – Foto: Art Streiber

Wie sinnlich und mitreißend Machado diese leidenschaftlichen Anfänge beschreibt, ist – wie sich im Lauf der Lektüre herauskristallisiert – ein auf subtile Weise verstörender Kunstgriff. Denn als die Fassade der „Frau aus dem Traumhaus“ allmählich zu bröckeln beginnt, können wir uns schwerlich auf die oft bemühte Position zurückziehen: Warum verlässt Carmen diese Frau nicht einfach? So unbehaglich es sich auch anfühlen mag, wir verstehen, warum sie diese Intensität, dieses bedingungslose Begehrtwerden nur schwer loslassen kann. Zumal Carmen zunächst kaum einzuordnen vermag, wohin ihre Beziehung abdriftet: Vielleicht lassen sich die jähen Eifersuchtsanfälle der „Frau aus dem Traumhaus“ als Ausdruck von Leidenschaft auslegen, ihre wütende Enttäuschung über jedes „Nein“, jede Grenze, die Carmen ihr setzt, als eine verdrehte Form von Liebe. Schließlich ist die Freundin bereits am nächsten Tag, ja manchmal schon Minuten später, so zärtlich wie eh und je. „Warum weinst du denn?“ fragt sie, kurz nachdem sie Carmen angeschrien, bedroht, durchs Haus gejagt hat – ganz so als sei sie soeben aus einem bösen Traum erwacht.

Die konkreten Szenen psychischer und emotionaler Gewalt, die Carmen erlebt, sind wenige und eher beispielhaft gesetzt. Ganz offensichtlich geht es Machado nicht darum, unser Mitgefühl maximal anzukurbeln durch eine Anhäufung von Leid, sondern vielmehr darum, die Mechanismen der Verwirrung und Vernebelung offenzulegen, die ihr analysierendes Ich später unter dem Begriff „Gaslighting“ zusammenfassen wird. Dieser Begriff – angelehnt an das Theaterstück „Gaslight“ des britischen Dramatikers Patrick Hamilton von 1938 bzw. dessen Verfilmung „Das Haus der Lady Alquist“ von 1944 – bezeichnet in der Psychologie die gezielte Desorientierung eines Opfers, um dessen Realitätssinn zu deformieren und dessen Selbstbewusstsein zu brechen. Die „Frau aus dem Traumhaus“ beherrscht diese Form der Manipulation perfekt, wie Carmen bald feststellen muss: „Du sagst, was du denkst, und das erst, nachdem du gründlich nachgedacht hast, aber wenn sie es wiederholt, ergibt plötzlich nichts mehr einen Sinn.“

In gewisser Weise fällt auch Carmen der merkwürdigen Amnesie ihrer Freundin anheim. Immer wieder sucht sie nach Rechtfertigungen, um ihre Freundin von der Verantwortung für ihr erratisches, übergriffiges Verhalten freizusprechen. Ihr Umfeld macht es ihr erschreckend leicht – durch Aussagen wie „Liebe ist eben kompliziert“, oder: „Frauen sind halt so“. Wie sehr unser traditionelles Verständnis von romantischen Beziehungen dazu beiträgt, toxische Dynamiken zu verschleiern, auch das wird in diesem Buch deutlich. Hinzu kommt, dass über Missbrauch in queeren Beziehungen oder gar zwischen lesbischen Frauen schlicht nicht gesprochen wird. Gewalt in Beziehungen ist für Carmen etwas, das heterosexuelle Männer heterosexuellen Frauen antun, etwas, das blaue Flecken und andere sichtbare Spuren hinterlässt. Auf ihre zarte, blonde Freundin und deren verbale Attacken kann das unmöglich zutreffen … Oder vielleicht doch? „Ephemere Zeugnisse sind selten offensichtlich“, zitiert Machado an einer Stelle José Esteban Muñoz‘ „Cruising Utopia“. Umso wichtiger ist es, eben jene beweislosen Spuren queerer Erfahrungen dem Archiv hinzuzufügen.

„Das Archiv der Träume“ entzieht sich einer eindeutigen Lesart, ähnlich wie sich die traumatische Beziehungserfahrung immer wieder den Einordnungsversuchen des „Du“ entzieht. Statt einer chronologischen Narration verwendet Machado eine fragmentierte Erzählform, die das Geschehen unter verschiedenen Vorzeichen beleuchtet: „Das Traumhaus als LÜGENMÄRCHEN“, „Das Traumhaus als SELBSTHILFE-BESTSELLER“, „Das Traumhaus als SCHELMENROMAN“ lauten die Titel der Kurzkapitel. Autofiktion mischt sich mit märchenhaften Elementen, Psychoanalyse mit Einblicken in die LGBT-Historie. Immer wieder ruft Machado das „Gespenst der geisteskranken Lesbe“ auf, das bis vor kurzem durch die Popkultur geisterte, sie arbeitet diverse Bedeutungsebenen der Verfilmungen von „Gaslight“ heraus, streift Joseph Sheridan Le Fanus Vampir-Novelle „Carmilla“ ebenso wie Aimee Manns Lied „Voices Carry“, das ursprünglich von einer lesbischen Missbrauchsbeziehung gehandelt hatte, dann jedoch heterosexualisiert wurde. Durch diese literatur- und kulturhistorischen Bezüge transzendiert „Das Archiv der Träume“ die autobiografische Beichte, ohne dabei an Kraft und Unmittelbarkeit einzubüßen. Vielmehr springen wir beim Lesen zwischen dem erlebenden Du und dem analysierenden Ich, zwischen Mitfühlen und Mitdenken hin und her, und sind somit Teil der Versuchsanordnung. An manchen Stellen fragen wir uns, wem wir Glauben schenken sollen, und gleich darauf fragt Machado: „Wonach entscheiden wir, wer unzuverlässig erzählt und wer nicht?“ Einige Exkurse mögen manchen Leser_innen redundant erscheinen, andere Leser_innen wiederum besonders ansprechen. Die Reflexion darüber, dass es letztendlich unmöglich ist, eine gewaltvolle Beziehungserfahrung vollständig und wahrheitsgemäß zu erzählen, schwingt stets mit. Dabei geht Machado durchaus auch selbstironisch und selbstkritisch vor, etwa wenn sie das bruchstückhafte Erzählen als aus der Not geborene Technik entlarvt, oder davon berichtet, wie sie als Kind, wenn sie bei einem Test die Antwort auf eine Frage nicht wusste, einfach alles hinschrieb, was ihr zu dem Thema einfiel. So ist „Das Archiv der Träume“ ein mutiges persönliches Zeugnis und zugleich eine aufschlussreiche Meditation über das notwendige Scheitern autofiktionalen Erzählens.

Unverständlich bleibt nur, warum dieser facettenreichen Collage das Label „Roman“ aufgedrückt werden musste. (In den USA wurde das Buch als „Memoir“ verkauft, was es nur wenig besser trifft.) Doch egal unter welcher Bezeichnung – die Lektüre lohnt sich!

Das Archiv der Träume

von Carmen Maria Machado

Aus dem Englischen von Anna-Nina Kroll

Gebunden mit Schutzumschlag, 336 Seiten, € 22,00

Klett-Cotta Verlag