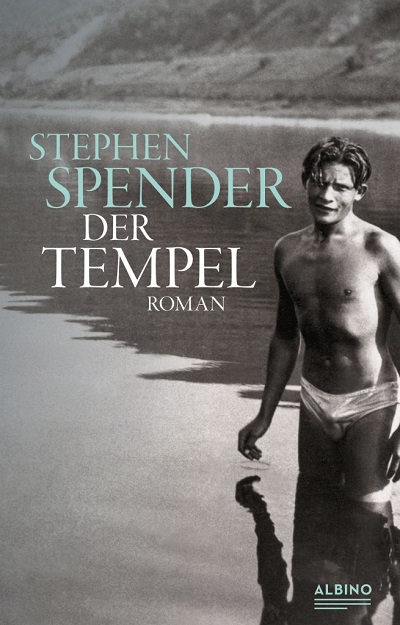

Stephen Spender: Der Tempel

Buch

Vermächtnis, Zeitdokument, großartiges Spätwerk – schon bei der Erstausgabe im Jahr 1988 haftete dem Roman „Der Tempel“ etwas Epochales an. Stephen Spender (1909-95) lässt in dem Buch seine Künstlerfreunde Christopher Isherwood, W. H. Auden und Herbert List (wenn auch unter Pseudonymen) auftreten und erinnert sich an einen Sommer im Hamburg des Jahres 1929, in dem er mit den Genannten das grenzenlose, wenn auch trügerische Freiheitsgefühl der Weimarer Republik ausgekostet hatte. Spender erzählt von einer Welt großer Freizügigkeit, aber auch von ihrem Niedergang im Zuge der erstarkenden Bewegung der Nationalsozialisten. Anlässlich der Neuauflage des Romans im Albino Verlag hat Tilman Krause ihn wieder gelesen – und darin den späten Triumph eines Schriftstellers entdeckt, der das öffentliche Schwulsein lange seinen Kollegen überließ.

Sonne, Wasser, Liebe

von Tilman Krause

Der Tempel, der dem Buch den Titel gab, meint den „Tempel des Leibes“. Und der stand, man höre und staune, in Deutschland. Deutschland als Tempel – das war einmal eine eingeführte Metapher. Erfunden hat sie um 1845 der französische Autor und Historiker Ernest Renan. Er dachte dabei an einen Tempel der Philosophie, der Dichtung, der Musik. Um 1930 und vor allem in den Augen einer damals jungen Generation englischer Intellektueller und Schriftsteller wurde in dem Tempel allerdings einem ganz anderen Kultus gehuldigt. Dem Kultus der unbeschwerten Körperlichkeit, der freien Liebe, ja man darf durchaus sagen: dem Kultus des Sex.

So sagen es auch die Protagonisten von Stephen Spenders Buch. Da gibt es Simon Wilmot, hinter dem sich, unschwer zu erkennen, der Dichter W.H. Auden verbirgt, der seinen Schüler Paul Schoner, das Alter Ego des Erzählers, belehrt: „Deutschland ist der einzige Ort für Sex. England taugt nichts.“ Und da gibt es William Bradshaw – ebenfalls ein Tarnname, der für niemand anderen als Christopher Isherwood steht –, der, noch ein wenig präziser, behauptet: „In Berlin läuft alles auf Sex hinaus.“ Sie und andere haben in Merry Old England die Parole ausgegeben: Wer als Mann andere Männer vögeln will, der muss nach Deutschland gehen, beziehungsweise zum eigentlichen Place-to-be Berlin.

Wem das aus heutiger Sicht bekannt vorkommt, dem sei gesagt: Um 1930 war dieses Deutschlandbild ganz ungemein neuartig und provokativ. Deutschland, so sahen es Engländer, Franzosen und noch viele andere Europäer, hatte schließlich eine Generation zuvor einen Krieg entfesselt und gegen die halbe Welt gekämpft. Allerdings hatte es den Ersten Weltkrieg verloren, und daraus offenbar vor allem eine Konsequenz gezogen: Genug gestorben, jetzt wird gelebt! Oder um es mit den Worten des vierten wichtigen Protagonisten aus „Der Tempel“ zu sagen, dem Spender den Namen Joachim Lenz gibt – er ist dem Fotografen Herbert List nachgebildet: „Alles, was wir wollen, ist leben, nicht Dinge erwerben. Und Sonne, Wasser und Liebe erfordern nicht viel Geld.“

Stephen Spender – Bild: Detlef Grumbach

Sonne, Wasser und Liebe sind es denn auch, die im ersten Teil die Hauptrolle spielen. Das Buch als Roman zu bezeichnen, ist ein wenig irreführend. Eher ist es ein Erfahrungsbericht, teilweise mit Zügen einer Huldigungsschrift, jedoch auch mit solchen einer Elegie. Denn jener Sommer der Bade- und Sexfreuden, den Stephen Spender heraufbeschwört, der Sommer 1929, er markiert für alle, die sich hier tummeln, das Ende einer Ära. Mit der Wirtschaftskrise, ausgelöst durch den Black Friday im Oktober, vor allem aber mit dem unaufhaltsamen Aufstieg der Nazis nach den Septemberwahlen von 1930, geht es „Dunklen Zeiten entgegen“, wie der zweite Teil überschrieben ist. Und diese dunklen Zeiten werden den Tempel des Leibes einreißen und einen Tempel des Todes errichten, gebaut auf Rassismus und Hass.

Soweit die Sicht Stephen Spenders, mit der er nicht allein war. Sein Kollege Christopher Isherwood, der „Leb wohl, Berlin“ schrieb, aus dem das Musical „Cabaret“ destilliert wurde, sah es ähnlich. Er hatte damit den Weg gewiesen, auf dem auch Spender wandelt. Dessen Buch, in England 1988 erschienen und 1991 erstmals auf Deutsch, könnte man böswillig als Aufguss von Isherwoods Berlin-Erzählungen aus den dreißiger Jahren bezeichnen, daher gingen deutsche Rezensenten vor 30 Jahren nicht sonderlich freundlich mit dem „Tempel“ um. Tatsächlich war Spender ein alter Mann, als er das Buch an die Öffentlichkeit gab, und das merkt man seinem etwas betulichen Stil an. Er hatte das Manuskript offenbar als Entwurf bereits 1931 vorliegen, aber damals nicht publiziert. 1962 verkaufte er es aus Geldmangel an eine amerikanische Universität, in der es Mitte der achtziger Jahre wieder auftauchte und dem mittlerweile berühmten Dichter zurückerstattet wurde. Der überarbeitete den Text und fügte dem anscheinend weitgehend in der ursprünglichen Form belassenen ersten einen zweiten Teil hinzu, der, rückprojiziert auf eine fiktive Situation im November 1932, als der Erzähler Deutschland ein zweites Mal besucht, alle späteren Erfahrungen der Protagonisten aufnahm. In Wahrheit hatte Spender Hamburg und Berlin bereits im Winter 1929 erneut gesehen.

Was die Kritiker anno 1991 nicht so recht bedachten: „Der Tempel“ ist nicht nur ein Buch über Deutschland. Es ist vor allem ein Buch über die englische Sicht darauf. Es ist ein Buch über eine frustrierte junge Generation, die im Vereinigten Königreich nur Gefühlsstau, Festhalten am Althergebrachten sowie einen Rückfall in viktorianische Prüderie erblicken konnte – eine Prüderie ohne die heimliche Lust am Doppelleben, die das späte 19. Jahrhundert so ambivalent aufregend gemacht hatte. Im England von 1920, 1930 war offenbar nichts mehr aufregend, es stagnierte nur noch. Nicht umsonst hat Spender den beiden Teilen mit Deutschlanderfahrungen den Prolog „Englisches Vorspiel“ vorangestellt.

Diese 30 Seiten spielen in Oxford an der Uni und zeigen die jungen Schriftsteller Auden, Isherwood und Spender very British, mit viel Witz und Sottisen in the making. Auden ist der Guru. Er räumt mit dem Ästhetenkult und den Betulichkeiten der „Brideshead Generation“ auf und schwört die Kumpane auf Neue Sachlichkeit und Körperlichkeit ein, die angeblich nur in Deutschland zu lernen sei. Und er impft die Dichterbande mit einer gehörigen Dosis Selbstbewusstsein. Auden sieht sich selbst als Dichter der Zukunft und weist Isherwood die Rolle des Romanschriftstellers der Zukunft zu. Der ist sehr einverstanden und setzt dem Adepten Spender auseinander: „Wir sind Schriftstellerkollegen wie Henry James und Turgenjew.“ Bescheidenheit klingt anders.

Doch für die Bescheidenheit wird Spender sorgen. Er ist in dem Trio derjenige, der nie den Mund vollnimmt. Doch da er die beiden anderen überlebt, darf er das letzte Wort behalten: Mit seinem „Tempel“ zieht er die ultimative Bilanz ihres großen Bildungserlebnisses Deutschland. Diesen verschmitzten späten Triumph sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man „Der Tempel“ liest. Denn bei aller Sympathie und Verehrung, die Spender seinen zunächst so überlegenen und auch bald berühmteren Kollegen entgegenbringt: Zumindest im ersten Teil des Berichts zeigt er sie und ihre deutschen Freunde, Lover, Kumpels, aber auch sich selbst, wie sie in seinen Augen wirklich waren. Er als einziger schrieb auf, was sie im Kern interessierte, als sie noch Twentysomethings waren. Und was interessierte sie? Was Twentysomethings zu allen Zeiten am meisten interessiert hat: Sie selbst. Und der Sex, den sie hatten, haben, haben werden.

So drehen sich die meisten Gespräche in „Der Tempel“ um Bekanntschaften, die man so macht, in Kneipen und Bars, am Strand und auf Wanderungen. Meister im Anbaggern ist Joachim Lenz alias Herbert List. Er macht jeden jungen Typen an, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Mit Erfolg. Irgendwie scheinen alle jungen Männer im Deutschland der späten Zwanzigerjahre schwul oder zumindest bi zu sein. Und in der Tat herrschte ja in sexueller Hinsicht eine Experimentierfreude unter der Republik von Weimar, die in gewisser Weise die positive Seite ihrer politischen Instabilität gewesen zu sein scheint. Andererseits hat Joachim eben auch den Bogen raus, wie man aufreißt. Da kann der schüchterne Paul viel lernen. Als erstes bringt ihm Joachim bei, dass er Sport treiben soll. Er mag zwar eine geistige Ausstrahlung haben, aber sein Körper lasse einiges zu wünschen übrig. Was Joachim nicht weiß: Paul ist sich seiner sexuellen Disposition noch gar nicht sicher. Er hadert mit sich, findet zwar alle Typen, die ihm vorgestellt werden, toll, aber traut sich nicht so richtig an sie ran, auch weil ihn moralische Gewissensbisse plagen.

Andererseits schläft er dann eben doch mit jenem deutschen Freund, den er in England kennengelernt hat und bei dessen Eltern er während seines ersten Deutschlandaufenthalts in Hamburg wohnt. Diesen jungen Mann mit dem sprechenden Namen Ernst Stockmann, dessen reales Vorbild wir leider nicht kennen, mag Paul eigentlich nicht. Seine gönnerhafte und insistierende Art stößt ihn ab. Aber als sie ein Wochenende an der Ostsee verbringen und ein Zimmer teilen, meint Paul, es Ernst irgendwie schuldig zu sein, mit ihm Sex zu haben, und überlässt sich lustlos dessen Avancen. Am nächsten Morgen entschädigt er sich dafür, indem er mit einem Mädchen, das ihm schon in Hamburg gefallen hatte und das er hier wiedertrifft, am Strand vögelt.

Ernst und Joachim sind die beiden Pole, zwischen denen der schüchterne Engländer Paul hin und her pendelt. Und hier wird der Bericht auch deutschlandhistorisch aufschlussreich. Ernst und seine Familie verkörpern nämlich jenen Typus assimilierter Juden, die alles daransetzen, um so deutsch wie möglich zu sein. Sie verachten die Ostjuden (obwohl Ernsts Vorfahren mütterlicherseits aus Litauen stammen), sie huldigen dem Elitebegriff des Bildungsbürgertums, legen allergrößten Wert auf Leistung, Boheme und sexuelle Freizügigkeit sind ihnen suspekt. Und wenn Ernst, der natürlich ebenfalls Sport treibt und Jungs gern im Boxen unterweist, sich seinen Exerzitien überlässt, denkt man eher an Drill als an Spiel.

Anders Joachim. Er ist ganz und gar der neue Deutsche der Weimarer Republik. In seinem kleinen Fotostudio dominieren Stahlrohrmöbel, die er beim Bauhaus in Dessau bestellt. Im Gegensatz zu Ernst hat Joachim sich innerlich bereits von seinen Eltern abgenabelt. Er ist, wenn überhaupt irgendwo, bei der Jugendbewegung mit ihrer Fahrtenromantik und dem ungebundenen, unbürgerlichen Lebensstil angedockt. Aber Joachim, hinter dem, wie gesagt, der später sehr bekannte Fotograf Herbert List steht, der während des Dritten Reichs in Deutschland blieb, dessen Karriere allerdings erst nach 1945 so richtig losging, Joachim also hat auch seine dämonische Seite. Jedenfalls stellt es Spender so dar. Er fühlt sich hingezogen zu gewalttätigen jungen Proleten. Den ultimativen Kick verschafft ihm ein gewisser Horst, ein Jungnazi, der im Herbst 1932 seine Wohnung verwüstet und ihn auch zusammenschlagen würde, wenn nicht ein ebenfalls zum Nazi gewordener Ex-Lover einschreiten würde. Als Joachim von dieser Episode Paul erzählt, gerät er geradezu ins Schwärmen und malt sich aus, wie es wohl wäre, wenn er mit Horst zusammenleben würde.

Solche Passagen sind es, die das Buch faszinierend machen, denn sie geben Einblicke in das Bewusstsein einer jungen Generation deutscher und englischer Männer, die um 1930 das erproben, was man später „Gay Liberation“ nennen wird. Sie stehen noch mit einem Fuß in der Welt der Heteronormativität und kämpfen jeder auf seine Weise darum, deren Fesseln abzustreifen, und sie haben noch nicht die Gelassenheit erreicht, mit der man heute schwul sein kann. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Spender zwar bis fast zuletzt dem Bund von Auden und Isherwood angehörte, die als selbstbewusste Homos auftraten, er selbst in späteren Jahren aber nach außen hin heterosexuell lebte, heiratete, zwei Kinder zeugte. So war die Publikation von „Der Tempel“ vielleicht auch ein später Akt der Selbstbefreiung und verdient allein deshalb Respekt und Sympathie.

Der Tempel

von Stephen Spender

Hardcover, 304 Seiten, € 22

Albino Verlag