In memoriam: Hans Stempel und Martin Ripkens

Hans Stempel und Martin Ripkens waren über 55 Jahre ein Paar. Sie lebten und arbeiteten zusammen, haben sich als Filmkritiker und -scouts leidenschaftlich für das internationale Autorenkino und gegen die homophoben Strukturen innerhalb der deutschen Filmbranche engagiert – und eigene Filme über schwules Leben und homosexuelle Geschichte gemacht. Martin starb 2012 im Alter von 78. Hans folgte ihm vor wenigen Tagen, am 11. Februar dieses Jahres, er wurde 94 Jahre alt. Wir erinnern an die zwei Vorreiter der schwulen, politisch bewussten Filmkultur mit einem Text, den die beiden im Jahr 2008 für das Programmheft der Teddy-Awards verfasst haben, wo sie für ihr breites Engagement mit einem Spezialpreis geehrt wurden.

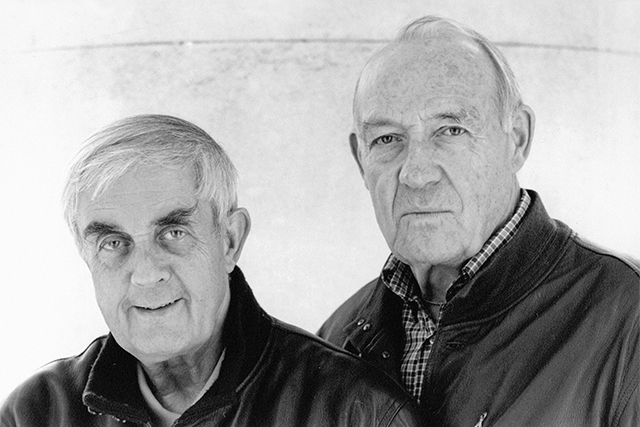

Hans Stempel (rechts) und Martin Ripkens im Jahr 2000 – Foto: Werner Pfändler

Two for the Road

Von Hans Stempel & Martin Ripkens

Ein Altersbonus gefällig? Nein, danke! Jugend wie Alter sind kein Verdienst, eher eine Gnade der Gene. Gelassen sehen wir also in diesem Jahr unserem 74. und 84. Geburtstag entgegen, unsere Körper sind längst der Anatomie vermacht.

Rückblende: Vor über fünfzig Jahren, im Sommer 1957, laufen sich in Düsseldorf Martin und Hans über den Weg. Sie lieben sich und das Kino. Hans ist Redakteur in einem linken Wochenblatt, wo auch Martin, noch Lektor bei einem katholischen Verlag, arbeiten will. Bald redigieren beide eine Filmseite, die aus dem Rahmen fällt und Beachtung findet. Sie werden aber als Schwule enttarnt und vor die Türe gesetzt: Im schwarzen Adenauerstaat wären sie erpressbar, ein politisches Risiko.

Als vogelfreie Kritiker schreiben sie für verschiedene Blätter, von „Konkret“ über die „Frankfurter Rundschau“ und „Spiegel“ bis zur „Zeit“. Die Zeitschrift „Filmkritik“ lädt sie ein: viel Ehre, aber wenig Geld. Richtig Geld sehen sie erst, als sie für Eckelkamps Atlas-Film Pressehefte schreiben, die auch an der Kinokasse verkauft werden. Angenehme Arbeit mit guten Grafikern, unter anderen Edelmann, Hillmann, Lenica.

Auch Filmjournalisten erleben Glücksmomente. Martin kann „Das Schweigen“, den umstrittenen Bergman-Film, 1963 durch eine Verteidigung im „Katholischen Filmdienst“ vom Ruch des Sexskandals erlösen und damit entscheidend zur Freigabe durch die FSK beitragen. Hans setzt etwas später, 1969, in der Auswahlkommission der Berliner Filmfestspiele Fassbinders Debüt „Die Liebe ist kälter als der Tod“ gegen den Widerstand des Festspieldirektors Alfred Bauer durch, gemeinsam mit Ulli Schamoni und Klaus Lackschewitz, damals noch Mitarbeiter des NDR…

Bestraft die Geschichte auch den, der zu früh kommt?

Hans und Martin träumen gern, auch vom Filmemachen. „Stenogramme“, ein Kurzfilm über Frauen im Büro, ist 1962 ihr erster Versuch. Das Geld leiht ihnen die FLN, die Algerische Befreiungsfront, für die sie gelegentlich Kurierdienste übernehmen. Ihre Bezugspersonen sind Razak Abdel Kader und seine jüdische Lebensgefährtin, Tarnname Christine. Sie haben sich in einem Kibbuz kennengelernt und kämpfen für ein Algerien ohne Koranschulen und ohne Energiekonzerne. Sie scheitern. Bestraft die Geschichte auch den, der zu früh kommt? „Stenogramme“ wird mit Mühe an Warner Brothers verkauft.

Von München aus beobachtet uns Leo Kirch, ein ehrgeiziger Gewerbetreibender. Da er nicht alle Filme besitzen kann, will er die besten. Einer von uns soll ihm dabei helfen wie ein Lektor: keine Geschäfte, nur rumreisen und aussuchen. Wir aber sind nur im Doppelpack zu haben. Harte Verhandlung. Kirch verlangt schließlich Familienrabatt, und den kann er haben. Als freiberufliche Scouts arbeiten wir 30 Jahre für ihn… Wir lernen: Kapitalisten können auch politisch flexibel sein, wenn es um den Gewinn geht, und im Ostblock sind die Filme preiswerter als in Hollywood. Als Trüffelschweine reisen wir zunächst in den Osten.

Wir lernen auch: Jenseits des Eisernen Vorhangs leben großartige Filmemacher, unter oft schwierigen Bedingungen drehen sie überraschend kritische Filme. In Ungarn sind es vor allen anderen Zoltan Fabri und István Szabó. Später kommt Marta Meszaros. Szabó zeigt in seinem Debütfilm „Die Zeit der Träumereien“ Bilder vom Budapester Aufstand 1956: Ein Stalin-Denkmal fällt, rote Fahnen werden zerrissen. Auch in Prag und Warschau beeindrucken uns selbstkritische Filme. Die meisten dieser Arbeiten erreichen jedoch nur unser Fernsehen. Das ZDF eröffnet Ende der sechziger Jahre die Reihe „Der besondere Film“, immer montags, 21 Uhr. Gezeigt werden Filme aus dem Ostblock und aus Lateinamerika, auch Filme von Bresson und Pasolini. Zu jedem Film erscheint ein Presseheft, für das wir das Format der Atlas-Hefte wählen. Die Zuschauer sind dankbar, die Einschaltungen steigen. Preisfrage: Was ist in den Köpfen der Redakteure und der Zuschauer inzwischen geschehen?

Ein Glücksfall sind unsere Reisen in die Türkei. Es wird Zeit, dass wir Deutschen aus erster Hand erfahren, wie Türken leben, vor welchen Problemen sie stehen. In einem kalten Vorführraum halten wir uns an Tulpengläsern fest, die ständig mit Tee nachgefüllt werden, ein erfahrener Dolmetscher fehlt zunächst. Doch unsere Geduld wird belohnt, und wir sehen wunderbare Filme, und die aus unserer Sicht besten haben denselben Regisseur: Yilmaz Güney.

Wer aber ist dieser Güney? Wir sollen ihn fürs ZDF porträtieren. Doch nicht nur Güney misstraut uns, ebenso seine Bewacher, denn der Regisseur sitzt mal wieder im Gefängnis, diesmal auf der Insel Imrali im Marmarameer, wohin bereits die aufsässigen Söhne der Sultane verbannt wurden. Wir haben einen Einfall: Wir schicken Güney als Visitenkarte zwei unserer Kinderbücher, und Güney akzeptiert uns. Mit der Staatsanwaltschaft ist es etwas schwieriger. Dank der deutschen Botschaft und einiger Zaubertricks gelingt es uns jedoch nach einigen Wochen. Güney spricht Klartext, er liebt weder die alten feudalen Strukturen noch die neuen kapitalistischen. Vehement beklagt er die Stellung der Frauen, verschont auch nicht den Koran. Der Staatsanwalt, der das Interview überwacht, will die Tonbänder beschlagnahmen, und erst nach sehr zähen Verhandlungen gibt er sie frei. Kein Wunder, dass die türkische Botschaft gegen die Sendung protestiert und eine der türkischen Boulevardzeitungen uns unterstellt, wir hätten die Schuhputzer am Istanbuler Taksim-Platz, die sich begeistert über Güney äußern, durch gekaufte linke Studenten ersetzt.

Dank guter Beziehungen zur Filmredaktion des ZDF können wir uns einen Wunsch erfüllen, eine Dokumentation über Schwulenbilder im Spielfim. Titel: „Wie geht ein Mann?“. Als ersten Ausschnitt wählen wir eine Szene aus Vincente Minellis Film „Tea and Sympathy“: Zwei Jungens, Heteros, üben verbiestert, wie ein männlicher Mann zu gehen hat. Da wir die Filmausschnitte mit dem Alltag vergleichen wollen, sprechen wir mit Berliner Schwulen über ihren Alltag und mit einem Überlebenden aus dem KZ Sachsenhausen. So weit, so gut – nur sind die Redakteure ewas irritiert, weil wir immer wieder dieses schreckliche Wort „schwul“ verwenden. Wir müssen, und das im Jahr 1980!, einen Text für die Ansagerin schreiben und erklären, dass „schwul“ kein Schimpfwort mehr ist, dass sich seine Bedeutung geändert hat wie das Wort „Quäker“, das einstmals ebenfalls diskriminierend gemeint war. Die Zuschriften an das ZDF sind kontrovers und heftig. Einer schreibt mit vollem Absender, Hitler habe wohl nicht genug Öfen gehabt, um auch die Schwulen rechtzeitig zu vergasen.

Während der Dreharbeiten zu dieser Dokumentation lernen wir ein Berliner Paar kennen, dessen Lebensweise der unseren sehr ähnlich ist: ein Lehrer und ein Apotheker, die in einer Altbauwohnung mit vielen Büchern und Platten leben. Zusätzlich haben sie noch eine grüne Ecke und einen Blumenkasten mit magic mushrooms. Sie halten viel von Liebe und Solidarität, glauben aber nicht, dass die Treue im Unterleib angesiedelt ist. Wie wir zählen sie sich zum linken Bürgertum, erliegen aber wie wir nicht selten der Versuchung, sich anzupassen. Sind sie vielleicht ein Modell für ein modernes schwules Paar, das sich weder in einer Opferrolle noch in einer Heldenpose sieht? Das könnte ein aufschlussreicher Dokumentarfilm werden.

Wir schreiben ein Exposé, finden die Zustimmung der Protagonisten und erhalten eine erste finanzielle Zusage vom „Kuratorium junger deutscher Film“. Je näher aber der Drehtermin kommt, umso unsicherer wird unser Paar, es fürchtet, dass die Selbstdarstellung zur Selbstentblößung gerät. Aus dem freundlichen Ja wird ein hartes Nein. Wir sind also zu naiv gewesen und müssen uns jetzt überlegen, wie wir das Projekt retten können. Da hilft nur die Fiktion.

In unser Drehbuch „Eine Liebe wie andere auch“ fließen Erfahrungen dieses Paares ein, aber auch Elemente aus unserem eigenen Leben. Der Lehrer bleibt Lehrer, aus dem Apotheker wird ein Buchhändler. Sie reden fortschrittlich, verhalten sich aber konservativer als ihnen bewusst ist. Als Besetzung wählen wir zwei Schauspieler, die wir auf Berliner Bühnen sehen: Klaus Adler und Stuart Wolfe. Kameramann wird Michael Teutsch, mit dem wir schon erfolgreich zusammengearbeitet haben. Der Film wird nach Berlin eingeladen, die Uraufführung findet im überfüllten Kino Delphi statt. Große Erwartungen auf allen Seiten.

Die vorwiegend schwulen Zuschauer sind aber not amused: lautes Buuuuh. Wir müssen tief durchatmen und denken tief nach. Es sollte kein Actionfilm werden, aber einige Szenen könnten knapper geschnitten sein, und einige der Dialoge klingen pädagogisch. Kann aber der Protest auch dadurch verursacht sein, dass die Schwulen im Film, wie es der Lehrer einmal selbstkritisch bemerkt, erschreckend normal sind, dass wir ihnen die Aura der Außenseiter rauben? Könnte vielleicht Richard Roud nicht so unrecht haben, der im Londoner „Guardian“ über die Uraufführung schreibt: Calibans all in a rage at seeing themselves in a mirror?

An Trostpreisen fehlt es nicht. Noch am gleichen Tag werden wir nach Los Angeles und Chicago eingeladen. Lokale Festivals von New York bis Seattle fordern den Film an.

Wir atmen noch einmal tief durch, sind aber nicht bereit, unsere Erfahrungen in einen neuen Spielfilm einzubringen. Sind wir schon zu alt oder zu träge? Wie sehen wir uns? Klaus Mann hat vielleicht recht: Eine Liebe wie andere auch, nicht besser, nicht schlechter; mit ebenso viel Möglichkeiten zum Großartigen, Rührenden, Melancholischen, Grotesken, Schönen oder Trivialen.

Wir erleben, wie Leo Kirch, dem wir noch als freelancer verbunden sind, zum berühmt-berüchtigten Medienmogul mutiert. Im Umgang noch immer ein liebenswerter Charmeur, wächst seine ökonomische Macht kaum weniger bedenklich wie die eines Berlusconi oder Murdoch. Aber viele unserer Politiker sonnen sich gerne im Glanz der Konzerne, steuern meist nicht dagegen. Wir verlassen Kirch 1995, unsere Arbeit ist historisch überholt. Längst werden seine Filme nicht mehr handverlesen, sondern paketweise verkauft.

Harter Schnitt: Das Wettrennen ist für uns wohl beendet, wir schalten herunter. Wir haben Glück mit zwei Büchern, „Ach Kerl, ich krieg dich nicht aus meinem Kopf“, einer Anthologie mit deutschen Gedichten des 20. Jahrhundert über Männerliebe, und mit unserer Autobiografie „Das Glück ist kein Haustier“, in der wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir halten das Glück nicht für einen Mops, der faul auf dem Sofa liegt und darauf wartert, gefüttert zu werden.

Sind wir aber nicht reif für den Lehnstuhl? Zwar müssen unsere Knochen zwischendurch in die Reparatur, doch unsere Köpfe umschattet nur eine leichte Vergesslichkeit. Ach ja, vor wenigen Wochen empfiehlt Hans in der Zeitschrift „Homosexualität und Literatur“ (Nr. 49), Kafkas Tagebücher einmal ohne Scheuklappen zu lesen, so erfahre man aus erster Hand, warum er vor dem Koitus zurückschrecke, jungen Männern aber die Beine ablecken möchte. Und dann steckt noch auf der Festplatte unseres Laptops eine neue Erzählung, die Martin in den letzten Wochen geschrieben hat.

Noch immer haben wir einen Rat des Filmregisseurs Robert Bresson in den Ohren, über den wir vor langer Zeit eine Dokumentation drehten, und der uns zurief: Man muss sich selbst Überraschungen bereiten! Und schlaffen wir mal ab, dann legen wir einen Song von Peggy Lee auf: „As long as love still wears a smile, I know we will be two for the road, and that’s a long long while…“

Erstmals veröffentlicht im Programmheft des Teddy 22 Queer Film Award (Februar 2008)