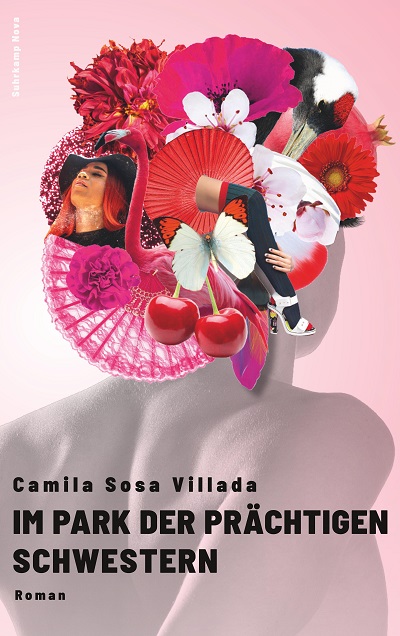

Camila Sosa Villada: Im Park der prächtigen Schwestern

Buch

Camila verlässt ihr Zuhause und geht in die Stadt, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sein kann, wer sie ist. Sie wird Teil einer Wahlfamilie aus Sexworker*innen und anderen Außenseiter*innen. Gemeinsam feiern sie die Liebe und den Rausch, im Widerstand gegen eine Gesellschaft, die sie verachtet. In ihrem autobiografisch gefärbten Roman „Im Park der prächtigen Schwestern“ erzählt die trans Autorin und Schauspielerin Camila Sosa Villada von der Freude am Leben, von Zugehörigkeit und von Befreiung. Anja Kümmel lobt das feine psychoanalytische Gespür und den klaren soziologischen Blick der Argentinierin.

Geboren aus Zweigen und Blut

von Anja Kümmel

„Jede Nacht steigen sie hinauf aus ihrem von niemand besungenen Inferno, um der Welt den Frühling zurückzubringen“, heißt es gleich auf der ersten Seite des fulminanten Debütromans der argentinischen Schriftstellerin und Schauspielerin Camila Sosa Villada. Mythologie und klassische Literatur, verwoben mit einer (über)sinnlichen Körperlichkeit und den Riten der Natur: sämtliche Elemente, die diesen erstaunlichen, rauschhaften Text durchziehen, sind hier bereits angelegt.

Camila Sosa Villada, geboren 1982 in der argentinischen Provinz Córdoba, „besingt“ aber keineswegs nur die Hölle, sondern auch den Glanz und die Freuden des Daseins jener „prächtigen Schwestern“, die der deutschen Übersetzung ihren Titel verleihen. Der Roman spielt um die Jahrtausendwende in Córdoba, zu einer Zeit, in der Sosa Villada selbst zu jener Gruppe von trans Frauen gehörte, die rund um die Dante-Statue im Sarmiento-Park auf Kundenfang gingen. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, finanzierte sie – genau wie die Ich-Erzählerin Camila – ihr Studium mit Sexarbeit, bevor ihr mit einem selbstproduzierten Theaterstück der schauspielerische Durchbruch gelang. Heute ist Sosa Villada eine gefragte Darstellerin in Theater, Film und Fernsehen und eine preisgekrönte Autorin.

„Las Malas“ („Die Schlechten“) heißt ihr Roman im Original, ein Titel, der auf die Ausgrenzung und Verachtung abhebt, die der Ich-Erzählerin und ihren Freundinnen entgegenschlagen, aber auch auf ihre stolze Widerständigkeit. „Im Park der prächtigen Schwestern“ betont dagegen eher das Überbordende, Märchenhafte einer quasi-utopischen Gegenwelt. Tatsächlich erzählt der Roman mit der gleichen Kraft und Präzision von beiden Seiten einer marginalisierten Existenz – ein Drahtseilakt, der nur wenigen autofiktionalen Texten gelingt. So brennen sich die brutalen Prophezeiungen, die der Vater Camila entgegenschleudert, als diese noch ein Kind ist („In irgendeinem Straßengraben wirst du enden“), mit derselben Intensität ein wie die resolute Zuwendung der Tía Encarna, die ihren „Töchtern“ immer wieder versichert: „Du hast ein Recht darauf glücklich zu sein.“ Oder die selbstbewusste Aussage einer der trans Frauen im Sarmiento-Park („Ich bin trans geworden, weil Transsein ein Fest ist“), die eine bereits angebrochene bessere Realität heraufbeschwört, ohne dabei die Diskriminierungen und das Leid ihrer Schwestern zu negieren.

Die Liebe wie auch die Gewalt, die aus dem kurzen Zeitfenster quellen, in das uns Sosa Villada einen Einblick gewährt, hätten locker für drei Leben gereicht. Wollte man diesen Roman zusammenfassen, so wäre er wohl am ehesten eine Ehrerweisung zu nennen, eine Hommage an „unsere Zeit der Hexentänze, des Austauschs von Perücken und Kleidern, von Geheimnissen und Tränen, die Zeit der Lieder und Gelage“.

Im Zentrum dieses Reigens steht die Tía Encarna, eine imposante Mutterfigur, die von sich behauptet, 178 Jahre alt zu sein, und deren geschundener Körper ein Stück weit auch die (gewaltvolle) Geschichte Argentiniens mit erzählt. Ihre Pension, die den Ausgestoßenen Zuflucht bietet, ist von allerlei übernatürlich schnell rankenden Pflanzen und schwer duftenden Blüten überwuchert wie ein Dornröschenschloss. „Was hier in diesem Haus geschieht, ist die Verschwisterung der Waisenmädchen“, heißt es über diesen aus der Zeit gefallenen Ort. Nicht zuletzt erinnert die rosafarbene Pension an die „Houses“ der New Yorker Ballroom-Szene der 1970er und 80er Jahre, die insbesondere latein- und afroamerikanischen queeren Jugendlichen einen Schutzraum boten, ohne den sie möglicherweise nicht überlebt hätten. So lässt sich auch „Im Park der prächtigen Schwestern“ als flammendes Plädoyer für die Bedeutsamkeit von Wahlverwandtschaften jenseits biologischer Zugehörigkeiten lesen.

Denen, die in Tía Encarnas Pension ein und aus gingen, setzt die Autorin in ihrem Roman berührende Denkmäler: Da wäre etwa „María die Stumme“, die als Jugendliche aus einem Müllcontainer gefischt wurde und sich später auf so wundersame wie ungeklärte Weise in einen Vogel verwandelt. Oder Laura, die einzige cis-Frau unter den Schwestern, die mit Zwillingen schwanger ist und durch die Prostitution ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen will. Nadina, die tagsüber in männlicher Verkleidung als Krankenpfleger arbeitet und nachts in ihrer glamourösen weiblichen Identität auf den Strich geht. So unerwartet wie organisch entspinnt sich eine Romanze zwischen den beiden, und auf ebenso natürliche Weise wird Nadina zum zweiten Elternteil für Lauras neugeborene Zwillinge. Es sind genau diese unverhofften Verbindungen, Glücksmomente und Fluchtpunkte, die Camila und die anderen davor bewahren, abzustumpfen angesichts der alltäglichen Gewalt, die sie erleben, und die ebenso zur Realität dieses Buches gehören.

Zusammengehalten werden die Porträts und Miniaturen von Motiven des (Wieder-)Geborenwerdens und der Transformation, die einerseits den tiefsitzenden Katholizismus Argentiniens ironisch überspitzen, andererseits aber auch von einer authentisch spirituellen Lebenshaltung der Erzählerin zeugen. Als roter Faden fungiert dabei die Rettung eines ausgesetzten Kindes, das die Tía Encarna aus dem Gestrüpp des Parks birgt und bei sich aufnimmt. „Ich habe dich auch geboren, aber über einen Kanal aus Zweigen und Blut“, wird sie später zu ihm sagen: „Auch ich habe geschrien vor Schmerz, als ich dich zur Welt brachte.“ Die Anspielung ist klar: So unverhofft kommt sie zu diesem Kind wie die Jungfrau Maria.

„Verqueerte“ religiöse Überhöhungen à la Almodóvar sind nicht weit, wenn die Tía Encarna, ekstatisch über dem Boden schwebend, „mit ihrer Brust voller Flugzeugöl ein Neugeborenes stillt.“ Aber auch der für die lateinamerikanische Literatur so charakteristische magische Realismus im Stil von Gabriel García Márquez oder Isabel Allende schwingt deutlich mit: So mutiert eine weitere Schwester bei Vollmond zur Werwölfin, und über María, der nach und nach ein Gefieder wächst, heißt es an einer Stelle: „Wie um alles in der Welt hatten wir übersehen können, dass unter uns eine Heilige war?“ Erklärt werden diese Phänomene nicht; auch das Erstaunen der Erzählerin hält sich in Grenzen. Offensichtlich geht es Sosa Villada weniger um die Verzierung ihres Textes mit märchenhaften Elementen, sondern vielmehr um die Einbettung des Wunderbaren in den (trans) Alltag. Darum, das Verworfene, Marginalisierte überhaupt erst sichtbar zu machen – nicht als Objekt des Spottes oder der Begierde, sondern als etwas Erhabenes, dessen Schönheit sich nicht antasten oder besitzen lässt.

Zugleich verfolgt die Autorin, mit feinem psychoanalytischen Gespür und klarem soziologischen Blick, eine Spur der Gewalt, die sich von ihrer Kindheit bis ins Jetzt zieht – mehr noch: durch die gesamte Geschichte ihres Landes, die geprägt ist von der Militärdiktatur, von Rassismus und sozialer Ungleichheit. Schonungslos sagt sie über sich selbst: „Ich nehme teil daran, in dem ich die Gewalt wiederhole, unter der ich geboren wurde“. Folglich ist auch die schillernde Schwesternschaft, die sie besingt, keine heile Welt – die Traumata sind in ihre Körper eingeschrieben und wirken in ihnen fort.

An einer Stelle beschreibt Camila, wie sie sich die Sprache, die so oft gegen sie verwendet wird, wieder aneignet und bis ins kleinste Detail dekonstruiert: „Ich werde sie zerstören, sie krank machen, sie verwirren, sie belästigen, sie zerfetzen und wiederbeleben, so oft das nötig ist.“ Das Schreiben erscheint hier als bewusst gewählte Form der kreativen Gewalt, die Altes aufbricht und Neues entstehen lässt. Allerdings klingt das Ergebnis weit weniger brutal oder experimentell, als man es nach diesen drastischen Worten erwarten könnte. Vielmehr beschwört Sosa Villada – mit ihrer zwar eigenwilligen, aber doch in der Tradition des magischen Realismus wie auch der queeren Popkultur verankerten Sprache – Fürsorge, Solidarität und Respekt als höchste Prinzipien herauf. Was auf den ersten Blick phantastisch oder märchenhaft anmuten mag, ist in Wahrheit „eine irdischere Magie. Die jeder Mensch einsetzen könnte, aber nicht einsetzt.“

Im Park der prächtigen Schwestern

von Camila Sosa Villada

Aus dem Spanischen von Svenja Becker

Broschiert, 220 Seiten, 14,95 €

Suhrkamp Verlag