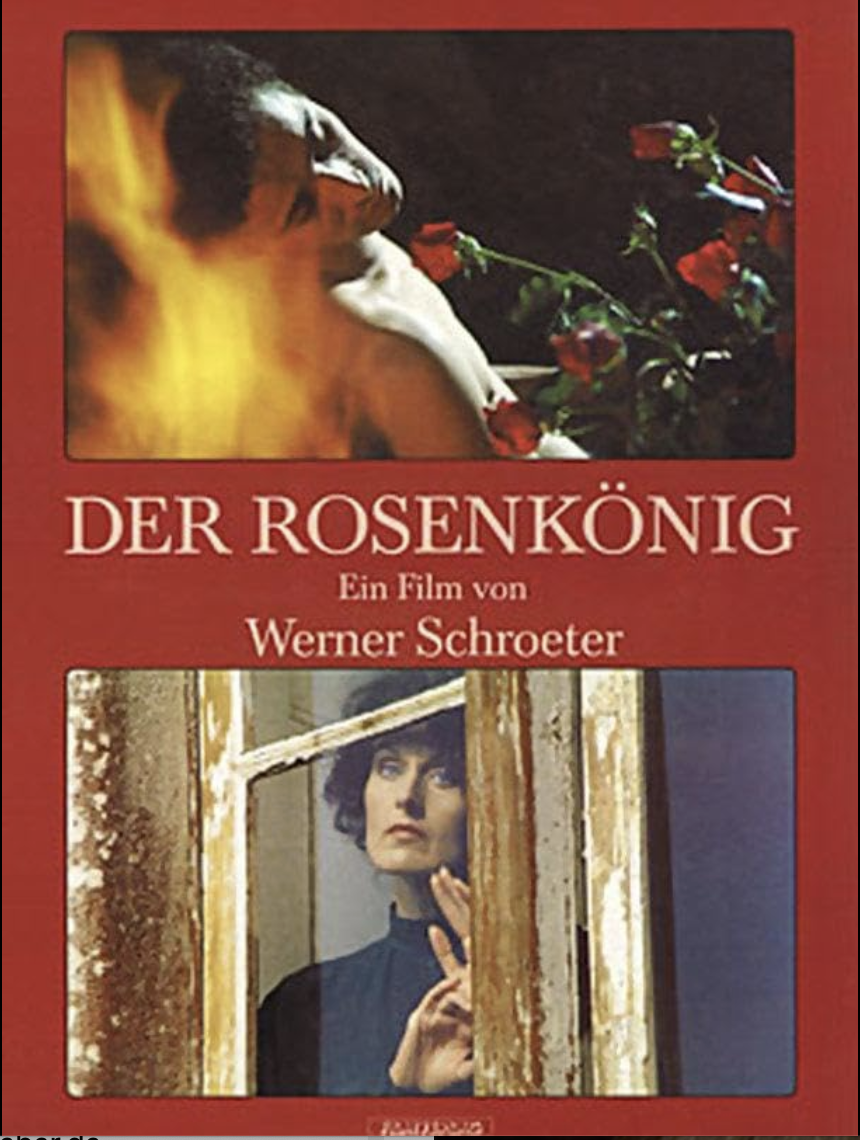

Der Rosenkönig (1986)

Trailer • VoD

Die Filme von Werner Schroeter führen ein Eigenleben zwischen Avantgarde, Experiment und Underground – sie leben von und mit ihren Subtexten, ihren poetischen, cineastischen und kunsthistorischen Verweisen. „Der Rosenkönig“ von 1986 ist das schwule Drama unter Schroeters Filmen: Eine Rosenzüchterin verfällt in Portugal langsam dem Wahnsinn, während ihr Sohn in grausamer Liebe einen jungen Dieb gefangen hält. Andreas Wilink über einen Film, der viele Fragen stellt und keine Antworten braucht.

Bild: DFF

Die Nacht singt ihre Lieder

von Andreas Wilink

Wenig wäre gewonnen, wollte man versuchen, die Inhalte der Filme von Werner Schroeter nachzuerzählen. Sie sind ebenso wenig dingfest zu machen, wie man ihn selbst definieren könnte, diesen letzten Prinzen der schwarzen Romantik, als dessen Ahnen sein Freund und Kollege Rainer Werner Fassbinder die Dichter Novalis und Lautréamont ausgemacht hat. Ist er mehr Filmregisseur oder eher Theaterkünstler oder nicht doch Opernregisseur gewesen? In dem einen war er immer auch das andere. Seine Filme sind theatralische und opernhafte Inszenierungen, seine Sprechtheateraufführungen waren nicht ohne den Geist des Musiktheaters zu verstehen.

War er, wie Fassbinder 1945 geboren, überhaupt deutsch? Obgleich in Thüringen geboren, in Bielefeld – und Neapel – und Heidelberg (wo er Rosa von Praunheim traf und die Beiden ein Paar wurden) aufgewachsen und 2010 in Kassel gestorben, fühlte sich der Unbehauste, der kaum jemals einen festen Wohnsitz besaß, immer mehr in Frankreich und in Italien beheimatet – in der mediterranen Kultur. Dem Menschen Schroeter hatte sich eingeschrieben, was Franz Schuberts „Winterreise“ in Noten und Verse setzt: „Fremd bin ich eingezogen, / fremd zieh ich wieder aus.“ Die Film-Biennale von Venedig hat ihm 2008 – kaum zwei Jahre vor seinem Tod – den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk verliehen, das alles in allem an die 40 filmische Arbeiten umfasst.

Am ehesten gelänge das Referieren eines Plots noch bei zwei narrativ linearen Geschichten, die dann auch Kinoerfolge wurden: „Palermo oder Wolfsburg“, der 1980 in Berlin den Goldenen Bären gewann und dem europäischen Filmereignis „Malina“ (1991) nach dem einzigen Roman von Ingeborg Bachmann und dem Drehbuch von Elfriede Jelinek, mit Isabelle Huppert und Mathieu Carrière in den Hauptrollen.

Schroeters Filme, die zwischen Avantgarde, Experiment und Underground ihr Eigenleben führen, leben von und mit ihren Subtexten, poetischen, cineastischen, ikonografisch kunsthistorischen und darin oft barock allegorischen Verweisen und im Besonderen musikalischen Zitaten. L’amour und La mort sind da nur eine Lautverschiebung. Jedes seiner Filmbilder hat eine Biografie.

„Der Rosenkönig“ von 1986, der zu seinen späteren Filmen gehört (alle waren nur unter schwierigen Bedingungen zu finanzieren), lässt sich, obwohl auch das schon beinahe zu eindeutig wäre, einzig und allein unter seinen Filmen als schwules Drama bezeichnen. Anna (Magdalena Montezuma) lebt mit ihrem Sohn Albert (Mostéfa Djadjam) auf ihrer einsamen Rosenfarm zwischen Wüste und Mittelmeer. Albert ist verliebt in den ebenso jungen, schönen (italienisch sprechenden) Fernando (Antonio Orlando). Aber seine Liebe hat eine andere Natur und gleicht der für seine von ihm makellos veredelten Blumen. Er entführt Fernando, sperrt ihn in einen Stall wie im Märchen von „Hänsel und Gretel“ und füttert ihn mit seinen Rosen. Als Anna die Farm verkaufen will, fühlt sich Albert genötigt zu handeln.

Schroeters Zeit ist – auch hier – Traumzeit. Der Vorspann zeigt das Knospen einer Rose; wir hören Puccini und Verdi, Mozarts „Ruhe sanft, mein holdes Leben“, Orgel- und Walzermelodien und und, auch arabische Volkslieder und das Surren eines Filmprojektors. Die Kamera erfasst ein Stillleben mit Messer sowie verblichene Familienfotos. Wohin man schaut: Nature Morte, Vergänglichkeitsattribute, Flammen, Spiegel, Todesmetaphern, verschlüsselte Botschaft, Initiationsriten und katholische Requisiten. Annas Tagebuchnotizen erlauben etwas Einblick in eine konkrete Situation, aber Fantasie hat den Vorrang. Innenwelten überwuchern das reale Außen. Kerzenschein beleuchtet die zumeist herrschende Nacht. Bewegungen sind extrem verlangsamt. Schroeters Faible für den deutschen Stummfilm und die Licht-Dunkeleffekte Friedrich Wilhelm Murnaus imprägniert seine Filmpoesie, während die Tonspur ihre eigene Sprache singt und spricht. Viele Fragen, keine Antworten – stattdessen erklingt Charles Ives’ „Unanswered Question“. Augen und Ohren gehen uns über angesichts des Exquisiten.

Für Werner Schroeter war seine Homosexualität der eine prägende kreative Impuls. Das andere Initial war die Person und die Stimme der Maria Callas, in der er eine „Botin zwischen Gott und Mensch“ wahrnahm.

Bild: DFF

Dem Filmkritiker Karsten Witte zufolge hat Schroeter „das Reich der Freiheit (Italien) vom Reich der Notwendigkeit (Deutschland)“ geschieden, was auch in der Alternative des Filmtitels „Palermo oder Wolfsburg“ nachhallt, und sich selbst einen Zwischenraum geschaffen: eine Insel inmitten des Kunstbetriebs. Was für eine singuläre Karriere, die sich zwischen deutschen Stadttheatern, den Opernhäusern von Amsterdam, Frankfurt, Genf und Paris und filmischen Retrospektiven in Locarno, Rom und New York bewegt hatte!

„Der entscheidende gesellschaftliche Moment ist die Einsamkeit“, lautete Schroeters Credo. Übertragen auf das Konzept von Liebe meint dies ein unstillbares Verlangen, eine Elementarkraft, die seine Arbeit von Beginn an konstituierte. Die Getrenntheit eines Menschen vom anderen ist nicht aufhebbar. „Wenn du sagst ,Ich liebe dich‘, so muss ich weinen bitterlich“, hat er oft Heinrich Heine zitiert und auf die Formel lyrischer, geradezu liturgischer Liebeserfahrung gebracht. „Fragmente einer Sprache der Liebe“, um es mit Roland Barthes’ Grammatik der Gefühle zu sagen, bestimmten Schroeters Programm einer ästhetischen Moral, die sich am eindringlichsten nonverbal äußert.

Die fatale Liebe in „Der Rosenkönig“ weiß davon ein Lied zu singen. Liebe ist Fleischeslust, am Ende trennt ein Messer die Haut des Geliebten auf und lässt den tiefen Schnitt bluten. Wie sich in dem Film die sinnliche Rose als Symbol prangender Liebe mit Körperlichkeit und der Blutfarbe verbindet, enthebt sich realistischem Erzählen, wird Halluzination, Dichtung – und Bild, als hätte es Caravaggio oder ein anderer Maler des Manierismus komponiert. Hier muss die Kamerafrau Elfi Mikesch ebenso genannt werden wie die Montagemeisterin Juliane Lorenz. Schroeter, der die Kunst-, Literatur-, Philosophie- und Musikgeschichte verinnerlich hatte, erkannte in dem utopischen Potential des Schönen durchaus die Provokation.

Bild: DFF

Die Liebeswehen und Lustwünsche von Schroeters Helden und – meistens –Heroinen haben Absolutheitsanspruch. So scheitern sie auf Erden an ihrer unstillbaren Sehnsucht. Das Autonomie-Verlangen, das sich mit ihrem Liebesideal verbindet, kennt den Kompromiss nicht und taugt folglich nicht für die Wirklichkeit. Die Operntragödinnen, die Schroeter interessierten und deren Schicksalslinie er in das Theaterpersonal hin verlängert hat – Norma, Lucia, Lady Macbeth, Phädra, La Wally, Medea, Isolde, Salome – tragen in sich die göttliche Flamme, die konventionelle Alltagserfahrung zu Asche macht.

Wie bei Fassbinder konzentriert und kondensiert sich auch bei Schroeter das Außenseitertum in Frauenfiguren. So wie die christliche Religion sie als sündige Eva und Maria Magdalena verurteilt oder als Heilige und Mutter Gottes entrückt, hat die spätere bürgerlich patriarchale Gesellschaft sie unterdrückt und entleibt – wie es in Lessings „Emilia Galotti“ geschieht, deren Trauerspiel Schroeter inszeniert hat.

„Diese Frauen suchen“, so sagte er es, „in einer Art innerer Revolte Zuflucht im Traum.“ Nicht schleudern sie in ihren Wahnsinnsarien und Todeslockungen ihren klaren Sinn fort. Vielmehr löst sich angesichts unerträglicher Situationen, die sie wie ein eisernes Band einzwängen, der profane Verstand auf „in einem ununterbrochenen Sehnen und Fassen, einer Glut, einem Strom“, wie Marion in Büchners „Dantons Tod“ weiß. Schroeter „deutet so das Handeln der Menschen als eine Verrichtung zur Entfaltung eines Dramas“, wie Wolf Wondratschek in einer Hommage an den Freund schrieb.

Die Spur dieses letztlich vernünftigen Liebesrasens – denn die betrogene Gräfin Orsina in „Emilia Galotti“ erkennt: „Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren“ – legt sich als Leitfaden durch Schroeters Werk: seit er 1967 zu filmen und 1972 auf der Bühne Regie zu führen begann, zunächst die „Emilia Galotti“ am Hamburger Schauspielhaus und Oscar Wildes „Salome“ bei Peter Zadek am Schauspielhaus Bochum.

Bild: DFF

„Schaum vor dem Mund der Sprache“ hat die Filmhistorikerin Frieda Grafe bei Schroeters Filmfiguren wahrgenommen und damit sagen wollen, dass sie sich weniger über verbales Kommunizieren begreifen als über die Emphase einer expressiven Körpersprache, über Pathos und das Exaltierte, wofür seine Schauspielerinnen-Muse Magdalena Montezuma steht (die Mutter in „Der Rosenkönig“). Seine somnambulen Wachträume auf der Leinwand sehen Wondratschek zufolge aus, als hätte er statt des Zelluloids am liebsten die Stimmbänder der Diva assoluta Callas belichtet, unter deren Eindruck seine ersten Filme auf Normal 8 entstanden sind.

Schroeters Bühne war oft ein „Panic Room“, in dem wie in David Finchers Psychodrama eine Mutter zu ihrer Tochter sagt: „Es ist abartig, wie sehr ich dich liebe“. Liebe total. Und prima la musica. Sie hebt bei Schroeter Grenzen und das Raum-Zeit-Kontinuum auf und fungiert als emotionaler Verstärker. Zum Beispiel in der mit Barbara Nüsse inszenierten „Medea“ von Hans Henny Jahnn (Düsseldorf, 1989). Wie ist das Unbegreifliche – eine Mutter tötet ihre Kinder – zu begreifen? Schroeter legte über den Bericht des Mordes das Benedictus aus Beethovens „Missa solemnis“ – Bekenntnismusik.

Dasselbe Prinzip beherrscht seine Filme: Schroeters anderer Woyzeck, der Gastarbeiter Nicola aus Sizilien in „Palermo oder Wolfsburg“, der in der deutschen Fremde zum Mörder wird, kommt vor Gericht aus Mangel an Beweisen zwar frei. Sein Regisseur aber erteilt ihm den wahren Freispruch, mehr noch, den Segen, indem er ihm als Begleitung Alban Bergs Violinkonzert, das „Dem Andenken eines Engels“ gewidmet ist, schenkt und ihn zum Märtyrer transzendiert. In der filmischen Adaption von Bachmanns Todesarten-Roman „Malina“ singt Lotte Lehmann „Komm Hoffnung, lass den letzten Stern der Müden nicht erbleichen“ aus Beethovens „Fidelio“, wenn die namenlose Frau (Isabelle Huppert) und die Titelfigur (Mathieu Carrière) nach flammenden Liebeskämpfen eine Atempause einlegen. Die Arie als Antithese zur Ausweglosigkeit der Realität.

„Absolut glücklich“, rief Werner Schroeter, die Bachmann zitierend, in den Zuschauerraum nach seiner szenischen Aufführung von Beethovens „Missa solemnis“ (Düsseldorf, 1990): ein ekstatischer Moment, mit dem er an den Möglichkeitssinn appellierte. So ist auch der Tod des Jünglings in „Der Rosenkönig“ zu verstehen. Ein Liebestod. Für diese Huldigung würde die politisch und sozial formierte Gesellschaft ganz andere Begriffe haben. Schroeter aber, der auch Jean Genet gelesen und inszeniert hat, zog einen anderen Schluss.

Der Rosenkönig

von Werner Schroeter

D, PT, F, NL 1986, 102 Minuten, FSK 18,

mehrsprachige OF (Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch)